IL PENSIERO FILOSOFICO DI GIOVANNI MARULLO

E' una vera ingiustizia che il nome di Giovanni Marullo, uno dei più

grandi filosofi, almeno tra quelli caccuresi, non figuri tra i testi

scolastici. Le sue massime, i suoi aforismi, le sue perle di saggezza

che sono il condensato della filosofia di questo ex carabiniere, usciere

comunale e banditore (jettabannu) hanno formato (o almeno avrebbero

dovuto formare) diverse generazioni di caccuresi e sono sempre

attualissimi.

Cominciamo dalla più famosa con la quale ci insegna a

tenere al loro posto gli impiccioni, gli sputasentenze, i

moralisti ipocriti sempre pronti a cogliere in castagna il

prossimo:

"Ognunu se sa li menzi cazzi sui", ognuno di noi conosce la

metà dei casi suoi, figuriamoci quelli degli altri e allora come si

possono giudicare gli altri se non conosciamo bene nemmeno noi stessi

era la conclusione ineccepibile del pensatore caccurese.

Marullo soffriva molto per l'insipienza dei suoi

compaesani, i più zelanti nel dimostrare la validità del vecchio motto

latino Nemo propheta in patria con il loro servilismo nei confronti dei

forestieri che capitavano a Caccuri e" si ce 'ncuncavanu"

ovverro ci piantavano le loro radici ritrovandosi in breve tempo da

"zinzule" che erano, re. Anche per questo zu Giovanni aveva

pronta la sua spiegazione:

"Allu paise 'e ra muntagna (metafora per indicare Caccuri) c'è

aria bona, acqua bona e collocatore bonu", quindi oltre alla

salubrità del luogo, anche il collocatore che ti trovava un lavoro

magari a scapito di qualche caccurese che non gli stava particolarmente

simpatico. Solo a Caccuri, constatava con ironia amara, può capitare

che " 'Nu figliu 'e marru vuttaru diventari don Antonio Tino",

ciò uno spiantato figlio di un maestro bottaio viene salutato con il

"don", un appellativo che spettava ai nobili e agli

ecclesiastici, insomma a persone altolocate solo perché marito di una

maestra di scuola che, per la sua professione si guadagnava il

corrispondente femminile di "donna". Don Antonio, quindi, non

perché persona altolocata, nobile, membro del clero, ma perché marito

di una "donna".

Zu Giovanni era un convinto epicureo, un uomo che amava il

vino e le gozzoviglie a conferma della grandezza e della validità della

sua filosofia. Credo meriterebbe l'intitolazione di una strada o, come

suggeriva più volte il mio amico Peppino Lopez, un monumento.

CACCURI,

CURAGGIU!

di Peppino Marino

Quannu

Caccuri era ‘nu paise

Chjiunu

re gente e senza case chiuse,

cum’era

bellu, cumu era accogliente,

chi

belle rughe, quanta brava gente!

Mentre

c’era ancora la Pullara(1),

ciucciari,

zappaturi, pecurari,

furgiari,

marrurasci e quararari,

già

azati, se mintianu a fatigare.

‘U

vecchiu ‘e Catanzaru aperìa lu barru(2)

e

za Luisa la putiga ‘e vinu,

zu

Rusariu carricava lu carru,

zu

Rocco carricava lu trainu.

‘Ntra

lu salone poi, zu Gennarinu,

ch’era

‘nu tipu chi ‘un vattia la fiacca,

mintìa

‘nu suprataccu a ‘nu tappinu

mentre

Giuvanni Gallu cusìa ‘na giacca.

Poi

c’erari ‘a Marrucarmina, za Mariuzza,

affaccennata

a misurare ‘a pezza

‘e

taffettà, pe’ lu corredu ‘e Annuzza,

chilla

e ru vasciu ‘ntra la vinelluzza.

Cchiù

avanti ancora, ‘a forgia ‘e zu Michele

E

zu Michele chi ferrava ‘nu sceccu

E

ancora, ‘u putighinu ‘e Maria Mele

Chjiunu

re spuntaturu e de tabbaccu.

E

la putiga ‘e za Rosina Faziu,

‘a

chjianca ‘e Luiginu Iacumetta,

e

chilli tempi se pagava lu daziu

puru

si macellava ‘na crapetta.

‘Nguacciu

la chjianca c’era l’osteria

‘e

Caterina Pisanu e, si ce jia,

manciava

‘a tielluzza, ‘u spezzatinu…

e

te sculava puru ‘u litru ‘e vinu.

E

alla Misericordia quanta gente!

Cu’

l’ufficiale, don Nicola Brancati,

alla

posta, ‘ntru vasciu ‘e ri Lucente

C’era

sempre ‘na fulla ‘e penzionati

Chissu

era ‘n ufficiale ‘e ru Casinu

Ch’aviari

‘nu vecchjiu Topolinu

E

chi a Caccuri, pe’ cchiù de vint’anni,

stava

de casa due marru Giuvanni.(3)

E

quanta gente ‘ntra lu Vinculatu,

allu

Trabbuccu e puru alla Iureca,

allu

Pizzettu ci n’era ‘na freca,

lu

Mururuttu lu cchiù popolatu.

‘Ntra

varberia ‘e Luiginu ‘u Pittaru,

‘Nntr

‘u barru re Micuzzu lu Biunnu,

alla

putiga ‘e Franciscu l’ogliularu

o

a chilla ‘e Sarbature Capitunnu.

E

mo, addue è juta tutta chilla gente?

‘Ntra

‘stu paise ‘un c’è rimastu nente,

è

morta ‘a gente, è mortu lu paise

e

nue, ogni jornu, ne pagamu ‘e spise.

Giramu

scunsulati pe’ le vie,

senza

scontare mancu ‘nu cristianu,

‘u

core s’inchia’ de malinconie

e

nue ne morimu chianu, chianu.

Però

accussì ‘un se pò jire avanti

L’hamu

‘e finire cu tutti ‘sti chianti!

Ca

si, pe’ casu, se ‘nzigna a lottare,

Caccuri

se po’ ancora ‘mpopolare.

Ca

c’è sta’ gente laboriosa e sperta

Ca

si volissa po’ canciare ‘a sorte

Damuce

forze e mezzi e, certamente,

riofiorisciari

Caccuri e la sua gente.

1) La stella polare

2) Oggi bar Mercuri

3) La casa di Giovanni Pasculli in viale Convento, oggi casa Basile

GENERAZIONE ANNI

40

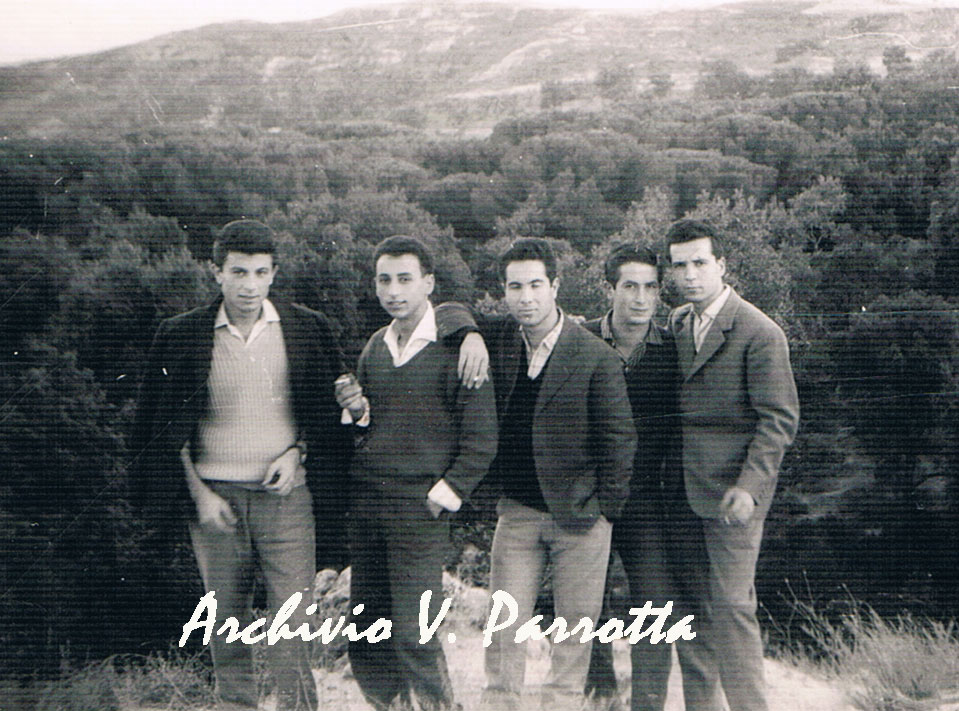

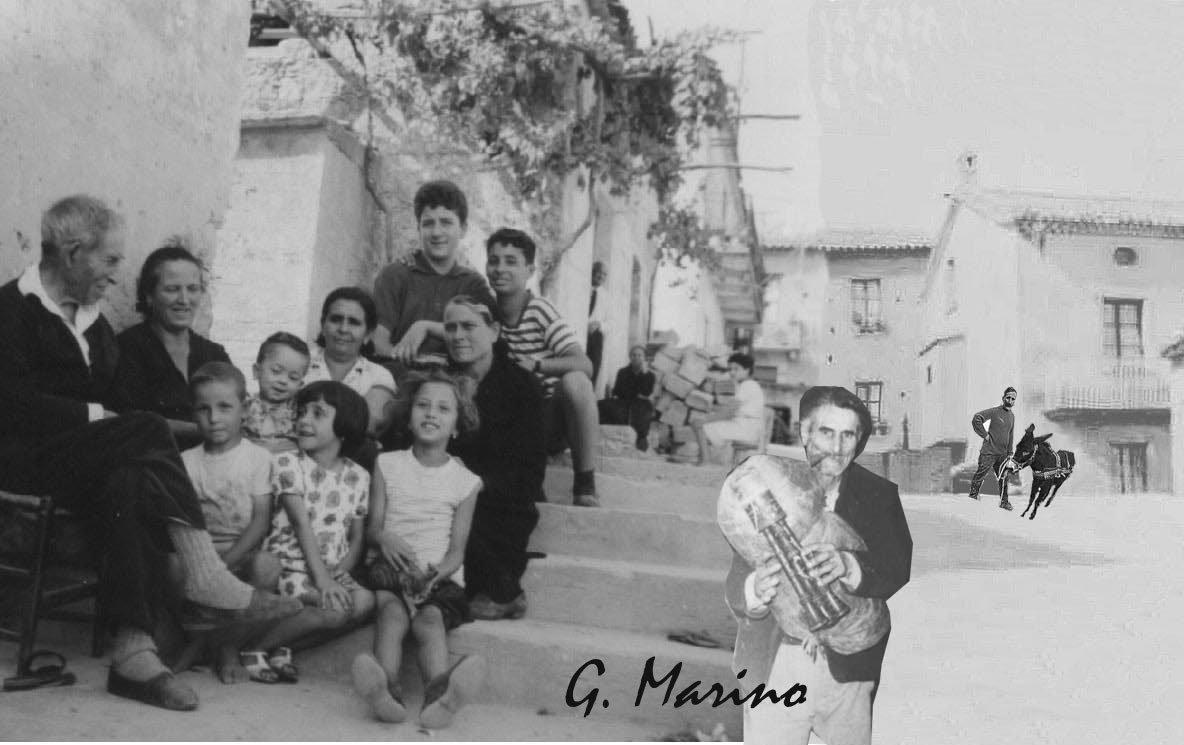

Davvero bella questa foto che mi ha fatto

pervenire mio cugino Vincenzo Parrotta e che ritrae un gruppo di ragazzi

caccuresi degli anni 40. Da sinistra a destra si riconoscono Graziano

Tallerico, Vincenzo Parrotta, Francesco Gigliotti, Totò Pitaro e Renato

Gigliotti. Fu scattata verso la fine degli anni 50 a Munnello e ci

mostra una splendida, ancora incontaminata Serra del Cucco, una delle

tre colline che circondano l'abitato. Per fortuna esistono queste

vecchie foto che ci restituiscono i luoghi dell'infanzia così come li

abbiamo conosciuti.

RICICLA E RISPARMI SEMPRE

Di questi tempi nei quali aumenta

tutto spaventosamente giorno per giorno, nonostante i tagli alle accise

di Salvini e la social card da 380 euro della Meloni, ognuno cerca di

ingegnarsi come può per procurarsi ciò di cui ha bisogno spendendo

poco, possibilmente a costo zero. Così anch'io cerco di evitare spese

voluttuarie di procurarmi con poca spesa ciò che mi serve.

Tre anni fa ho messo a dimora alcune piante di

agrumi, ma la crescita era stentata, le foglie si arricciavano e non si

vedeva nemmeno un frutto. Ho chiesto lumi a qualche esperto e mi è

stato spiegato che gli agrumi hanno bisogno di essere concimati con un

concime ferroso. Ho provato e la cosa funzionava, ma mentre le piante

prendevano vigore, il mio portafoglio cominciava a languire. Poi un

giorno ho letto da qualche parte che uno se lo poteva fare anche da

solo, così ho voluto provare. Ho sistemato in una vecchia pentola un

bel po' di chiodi di ferro riciclati che non mi servivano e l'ho

riempita di acqua per molti giorni. Poi l'ho filtrata e raccolto in una

tanica un bel po' di concime ferroso che non sarà potente come quello

prodotto dall'industria, ma è a costo zero e pure ecologico. Da qualche

settimana, visto che anche questo autarchico pare discretamente

efficace, ho raddoppiato la produzione.

QUANNU TE GAPANU L'ANNI

Oggi mi è tornata

alla mente una storiella che mi raccontava spesso nonno Saverio, un

aforisma sull'imprevidenza, sul vivere alla giornata senza preoccuparsi

del futuro, insomma una sconfessione del famoso "carpe diem."

La storia è questa:

C'era una volta un bravo artigiano, di nome mastro Giovanni, uno

di quelli che conosce molto bene il proprio mestiere e che lavora

onestamente e con grande perizia e per questo ha sempre una buona e

numerosa clientela. Grazie al suo lavoro era riuscito ad accumulare una

discreta fortuna e, non avendo famiglia, non aveva nemmeno eredi.

Arrivato a 70 anni dopo aver lavorato sempre duramente senza mai

concedersi uno svago, pensò che era giunto il momento di cambiare vita

e di godersi il frutto del suo lavoro in bagordi, donne e trastulli

vari, tanto, pensava che gli restavano ormai pochi anni di vita e non

sarebbe certamente finito in miseria. Perciò cominciò a dilapidare il

patrimonio e a scialacquare senza preoccuparsi del futuro. Arrivarono

così gli 80 anni, poi

gli 85, ma la morte non si faceva vedere. A 87 anni gli era

rimasto ormai ben poco, ma la sua fede incrollabile in un imminente

trapasso non scemava e così si sparò le ultime cartucce.

A 90 anni si ritrovò nella miseria più nera e rischiava ormai

si di morire, ma d'inedia, così finì sul ciglio di una strada a

implorare la carità dei passanti: "Faciti 'a limosina a marru

Giuvanni ca l'hau gapatu l'anni."

IL MIO PAESE

di

Elisabetta

De Marco

L'amica Elisa De Marco mi ha

fatto pervenire questa poesia nella quale con semplicità, con amore,

oserei dire con dolcezza e pudore descrive la Caccuri della sua infanzia

e della sua giovinezza, di quando ancora la vita non era del tutto

fuggita dall'antico borgo e molti usci non erano ancora sbarrati, una

Caccuri che non si poteva non amare come l'amava e la ama ancora

l'Autrice e come l'amano tutti quelli che ne sono lontani.

Complimenti, cara Elisa, e grazie per avermi fatto partecipe di

questo tuo piccolo, prezioso gioiellino.

Il castello fiabesco

incastonato tra il cielo e

le rocce scoscese

TRONEGGIA

Sul borgo dall'alto.

Le viuzze solitarie

Riecheggiano voci e rumori

di un tempo lontano

ancora vivo nei meandri della memoria.

Le case di pietra fissano immobili i

passanti curiosi in cerca

di arte e bellezza.

Il profumo dei gelsi

Inebria di gioia l'aria

fresca e leggera.

La grande croce

silenziosa

incontra lo sguardo

dei moderni viandanti

che frettolosamente

percorron la curva che

risale la strada.

Le rondini in cerchio

garriscono felici

sorvolando la" villa " fiorita ..

Le urla di bimbi festosi

riempiono di allegra

armonia

Il paesello malinconico che

Avvolto in una coltre di nuvole

aspetta paziente la festa

del Santo ancora lontana.

LA CALABRIA CHE FA

SPERARE

Continuando " il mio

viaggio" alla scoperta delle produzioni tipiche e non della nostra

regione, quasi sempre comunque eccellenze, questa volta sono capitato a

Celico dove non ci sono solo monaci "di spirito imprenditoriale

dotati", ma, evidentemente, altri imprenditori ben più bravi e

dinamici che producono, tra le altre cose, questo eccellente formaggio

ovicaprino al vino commercializzato in un discount della zona. Avevo

sentito parlare di questo singolare modo di stagionare il formaggio

immergendolo per qualche tempo nelle vinacce, ma pensavo fosse praticato

solo in Trentino o nel Tirolo, invece scopro che lo si fa anche in

Calabria. D'altra parte nella zona di Celico, di Spezzano e di

altre frazioni di Casali del Manco, ma anche in molte altre contrade

della Regione sono nate numerose e moderne aziende di

trasformazione e conservazione dei nostri prodotti agro pastorali che

forse assicureranno futuro migliore alla nostra terra, un futuro che

dovrà necessariamente puntare su queste cose oltre che sul turismo che

da solo non risolve alcun problema. Bisognerebbe invece produrre

eccellenze anche e soprattutto per venderle ai turisti; solo con una

simile sinergia il turismo diventa un vero affare. La Calabria che fa

bene sperare esiste davvero.

LIETTO

SiCURO E PANE BEN DIVISO

A coloro i quali, politici, opinionisti, "giornalisti",

tuttologi, ma anche tanta gente comune, a quelli a volte più disperati

dei disperati che arrivano sulle carrette del mare, ma che, invece di

solidarizzare con i loro simili ripetono scioccamente le argomentazioni

dei riccastri e dei legaioli descrivendo gli immigrati come i

responsabili di tutti i mali si potrebbe rispondere con le stupende

parole che Eduardo De Filippo mette in bocca a Dio nella bellissima

commedia De Pretore Vincenzo: "Capisco il malumore, a vuje ve fa

paura De Pretore ch’è mariunciello, e ca ve po’ arrubbà? State

tranquilli, ne rispondo io. Chisto perciò se chiamma Paraviso: lietto

sicuro, pane ben diviso…Neh, De Pretore c’arrubbasse a ffà?"

Davvero pensate che questa povera umanità venga da noi perché

"Perché a nui 'nci piace viaggiare canoscere altre genti, altri

paesi:l'America, l'Australia, la Francia, la Germania, la Svizzera, il

Belgio..." come canta il nostro Otello Profazio? Davvero pesate che

lascino "un paradiso" per venire a rompere le scatole ai

leghisti? "Paradiso è letto sicuro e tetto ben diviso"; se

nel mondo ci fosse davvero dappertutto i migranti che "migrassero a

ffà?"

ACCADDE

OGGI: 3 MARZO 1803: NASCE IL VESCO DE FRANCO

.jpg)

Esattamente 220 anni fa, il 3 marzo

del 1803 nasceva a Caccuri nel palazzo di via Buonasera da Antonio e

dalla nobildonna Agata Florio, monsignor Raffaele De Franco, arcivescovo

di Catanzaro. Compì gli studi nel seminario di Catanzaro

dove ricevette la “confirmazione, la tonsura ed i quattro

ordini minori” da monsignor Giovanni Francesco D’Alessandria. Si

trasferì, quindi, a Roma dove fu ordinato suddiacono dal cardinale

Della Porta Rodiani e diacono dal cardinale Zurlo.

Nel 1825 divenne sacerdote. Nel 1819 era stato designato

quale canonico della collegiata di Caccuri e nel 1827 divenne vicario

generale di mons. Giosuè Saggese, arcivescovo di Chieti. Il

21 gennaio del 1852 fu nominato vescovo di Catanzaro, diocesi che governò

per ben 31 anni lasciandovi la sua impronta indelebile. Nel

1869 partecipò al Concilio Ecumenico a Roma e fu nominato componente

della Commissione dei Canonisti nella quale ebbe modo di farsi

apprezzare per la vasta e profonda conoscenza del diritto canonico.

Durante il suo mandato pastorale nella diocesi di Catanzaro fece

ricostruire interamente il Palazzo vescovile e fece ingrandire il

Seminario che egli stesso aveva frequentato in gioventù. Fondò anche

l’Istituto dei sordomuti e fece frequentare, a sue spese, a Napoli, un

corso di istruzione per l’insegnamento a questa categoria di portatori

di handicap, al sacerdote Luigi Spadola. Nell’ottobre del 1880 tenne

un sinodo diocesano, dopo circa un secolo dall’ultimo che era stato

proclamato dal 1vescovo Gori. Fece inoltre erigere il campanile del

Duomo di Catanzaro, sotto la direzione dell’architetto Michele

Manfredi facendovi collocare cinque campane. Mons. De Franco, oltre che

curare le anime, si interessava anche, più o meno

discretamente, di politica, ingerendosi pesantemente nelle vicende

risorgimentali. Questo è, almeno, ciò che sospettava il Segretario Generale

dell’Intendenza Stefano Berni che, il 19 ottobre del 1861, lo

diffidava dal prendere posizione contro il plebiscito per

l’annessione, così come correva voce nel circondario. Ma l’abile

plelato seppe sempre sviare abilmente i sospetti continuando a svolgere

tranquillamente la sua missione pastorale fino al giorno della morte che

lo colse il 23 agosto del 1883. Fu sepolto nel cimitero di Catanzaro.

Successivamente un’urna contenente documenti e reliquie del vescovo

caccurese fu collocata nella cappella De Franco della chiesa di S. Maria

delle Grazie in Caccuri ove rimase fino alla fine degli anni ’60.

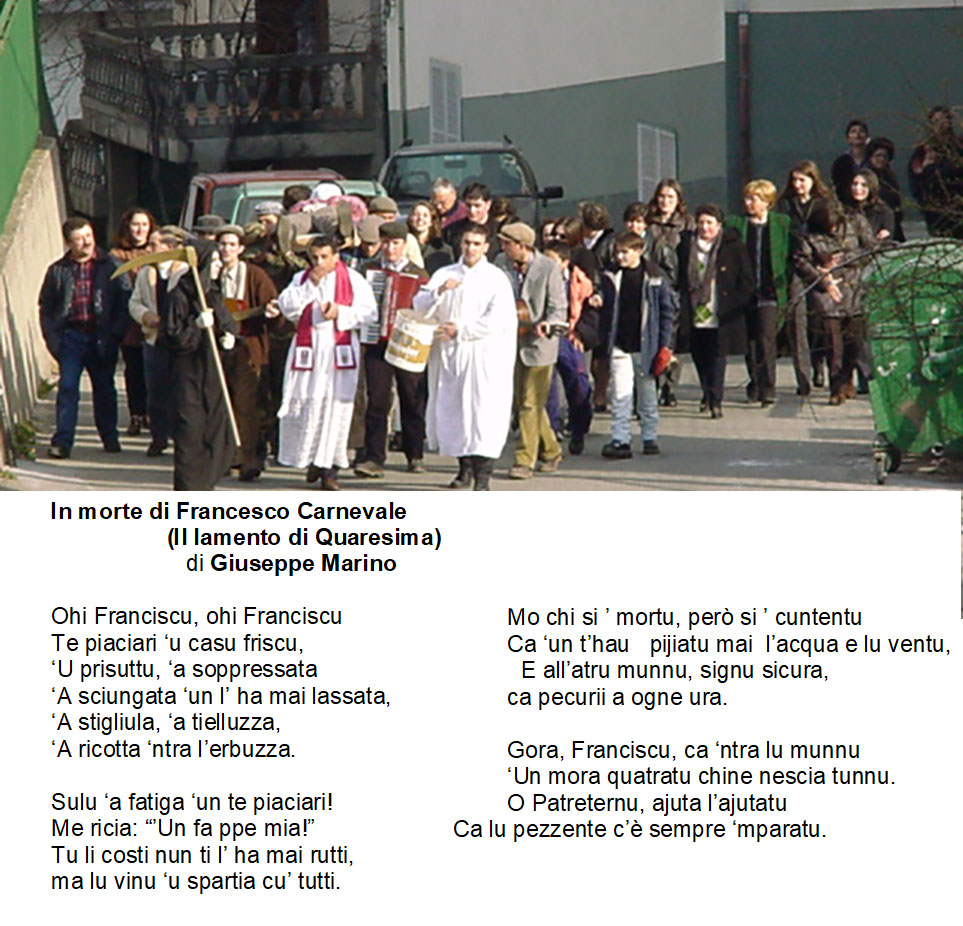

LAMENTO

FUNEBRE PER LA MORTE DI FRANCESCO CARNEVALE. FILOSOFO EDONISTA

Testo e musica di Peppino Marino

In occasione del

Carnevale invito tutti voi a recitare le orazioni funebri per

l'animaccia del nostro carissimo amico Francesco Carnevale che ci lascia

in questo allegro giorno.

Ohi

Franciscu, ohi Franciscu

Te

piaciari ‘u casu friscu,

‘U

prisuttu, ‘a suppressata

‘A

sciungata ‘un l’ha mai lassata,

‘A

stigliula, ‘a tielluzza,

‘A

ricotta ‘ntra l’erbuzza. (1)

Sulu

‘a fatiga ‘un te piacia!

Me

ricia: “’Un fa ppe mia!”

Tu

li costi nun ti l’ha mai rutti,

Ma

lu vinu ‘u spartia cu tutti. (1)

Mo

chi si’ mortu, però si’ cuntentu

Ca

‘un t' hau mai pijiatu l’acqua e lu ventu,

E

all’atru munnu, signu sicura,

ca

pecurii a ogne ura.

Gora, Franciscu, ca ‘ntra lu munnu

‘Un

mora quatratu chine nescia tunnu.

O

Patreternu, ajuta l’ajutatu

Ca

lu pezzente c’è sempre mparatu.

(1) Ripetere

due volte

Dies

Carpe

Orazione

funebre per Carnevale in latino maccheronico

di

Peppino Marino

Sull'aria del Dies Irae di Tommaso da Celano

Carpe

diem! Carpe diem!

Trotae

et ancillae semel in die

Et

sazizze

Et

sazizze et suppressatae

Manducate

Manducate

at tonnellate

Quia

nunc est bibendum,

Nihil

labor qui est orrendum !

Et

si vis

Et

si vis campare cent’anni,

Magna

et bevi

Magna

et bevi cum tuis cumpagni.

Deus

Bacchus, deus Bacchus,

Vinus,

fimminae et tabaccus,

Si

riducunt

Si

riducunt hominem in cenere

Tamen

vitam

Tamen

vitam te fannu godere!

Nunc

mea gola est siccata.

Accurrite

Accurrite

cum cannata.

ROSARIO

Peppino Marino

Sacerdote

Patreternu, Patreternu

De

le pene de lu ‘mpernu

Liberamme,

ppe’ piacire

‘Un

me fare mai morire !

Alla

morte, 'a via cecata,

Minaccella

‘na palata!

Popolo E

Carnelevaru è mortu e li maccarruni su’ cotti

E lu casu

s’ha de grattare

Bono

venutu, Carnelevaru.

Sacerdote Pregu

a Santa Liberata

Ch’

‘un me manchi la cannata.

O Madonna tantu bella,

ch’ ‘un me manchi la tiella!

Popolo Emmera,

emmera, emmera,

tutti

i jorni ìe ‘na manera

e

n’avimu re mpriacare alla faccia ‘e Carnalevaru.

Sacerdote Santu

Roccu e Santu Janni

Risparmiatime

l’affanni.

O

gloriosa Santa Rita

Famme fare ‘a bella vita!

Popolo Emmera,

emmera, emmera,

tutti

i jorni ìe ‘na manera

e

n’avimu re mpriacare alla faccia ‘e Carnalevaru.

Sacerdote San

Luinu e San Pasquale,

carne

‘e bifaru e maiale.

San

Pasquale e San Luinu

Ch’ ‘un me manchi mai lu vinu

E

ppe’ l’atri l’acqua appenninu.

L'ISOLA

IMBIANCATA

Quando, come dicevano

i nostri vecchi, "Tremanu i 'mpanti" (tremano, battono i denti

i fanti", teni i peri friddi ch' 'un se 'mpocanu mancu s' 'e minti

'ntre frasje e te gratti l'ugne, ovvero quando il freddo fa sul serio,

la neve cade anche sulle isole, come la mia "Isola Amena",

stamattina ammantata da una coltre bianca che in alcuni angolI superava

i 30 centimetri. A parte la bellezza del suo candido mantello che

copre la terra, gioca con in rami degli alberi e con i cespugli creando

effetti stupefacenti che deliziano gli occhi e il cuore, la neve

è la benvenuta per le colture e per le sorgenti. Adesso abbiamo la

certezza che la prossima estate l'acqua non ci mancherà.

CAMINA CA TE 'MPOCANU I

PERI

di Peppino Marino

Caccuri è sempre stata una cittadina di grandi filosofi di quelli che,

come osservava il compianto onorevole Aldo Moro, non conoscevano la

filosofia, “ma la sapevano” la producevano, la divulgavano; da

Ciccillo Belcastro a Giovanni Marullo, a Giovanni Gallo (Rizzeri), ad

Antonio Manfreda. Un altro grande filosofo caccurese fu un certo

Gigliotti più noto col soprannome di Tribbiziu ereditato probabilmente

da qualche antenato che praticava tre vizi. Il Gigliotti nel corso delle

sue meditazioni sull'agire umano aveva notato che quando una persona ha

i piedi infreddoliti dal gelo, dal freddo intenso dei mesi invernali,

non trova riposo, si agita, diventa irascibile, nervosa, intrattabile,

litigiosa. Per tornare normale, trattabile, amabile, ragionevole c’è

un solo rimedio: scaldare i piedi ricavandone una sensazione di

benessere. Se si ha davanti un bel fuoco non ci sono problemi, basta

togliersi le scarpe ed esporli alla fiamma facendo attenzione per

evitare di fare come Pinocchio, ma se si è fuori, in un luogo freddo

c’è un solo rimedio, come consigliava Tribbiziu: camminare. Infatti

questa intelligentissima persona coniò una massima, una esortazione che

ebbe grande fortuna e che era conosciuta da tutti i caccuresi: “Camina

ca te ‘mpocanu i peri”, cammina ché ti scaldi i piedi, diventata

col tempo un’amabile esortazione ad andare in un famoso paese

consigliato, come osservava con grande acume il grande Gigi Proietti,

dalle agenzie di viaggi.

FEBBRAIO

di Peppino Marino

Salutiamo il mese di

febbraio con questa filastrocca scritta guardando al passato quando

ancora febbraio era un mese freddo e si vedeva anche la neve e quando

ancora c'era il Carnevale e si aspettava febbraio per mettere da parte

le angosce e divertirsi spensieratamente per tre giorni come ai tempi

dei Saturnali. Oggi. invece, la neve è sparita assieme al gelo e non

c'è più il gusto dell'attesa del Carnevale che in Italia, dura tutto

l'anno. Per eventuali dubbi accendere il televisore in una qualsiasi

delle 24 ore della giornata.

P.S

Le maschere nella foto sono tutte e tre meridionali, la siciliana Peppe

Nappa a sinistra, la calabrese Capitan Giangurgolo al centro e la

napoletana Pulcinella ingiustamente considerata "uomo da

niente". A parte Pulcinella, è difficile sentire qualcuno che,

parlando di maschere, faccia cenno, a parte la notissima Pulcinella, ad

altre maschere meridionali come se il sud non esistesse.

Filastrocca

dell’arcolaio

per

il mese di febbraio,

di

tutti gli altri il più piccino,

ma,

anche il più freddo e malandrino

ché

fa soffrire la povera gente

che

non ha legna, che non ha niente.

Questo

mese breve, breve

copre

il monte e il piano di neve,

gela

i fiumi e le fontane

e

fa soffrire chi è senza pane.

Per

fortuna c’è il Carnevale

Sempre

allegro, giocoso e ilare

Con

frizzi, lazzi e mascherine

per

far felici bimbi e bambine.

Anche

i grandi allora son contenti

e

metton da parte affanni e tormenti.

Febbraio

corto e maledetto,

avrai,

forse, qualche difetto,

ma

per tre giorni scacci i guai

per renderci allegri, felici e gai.

Tre

luminari a consulto

di Peppino Marino

Oggi

vi regalo questa novella scritta qualche anno fa. I fatti narrati, sono

frutto di fantasia, anche se una sessantina di anni fa per le strade del nostro paese non era

difficile imbattersi in scene come questa.

L'asino di zu Nicola era

ammalato da diversi giorni: una bruttissima piaga era comparsa sulla

schiena del povero animale lì, a pochi centimetri dalla striscia

prodotta dallo strofinio della cinghia del basto dove il pelame stentava

a crescere. Era chiaro che la piaga non era stata prodotta dai

finimenti, né l'asinello si era ferito. Evidentemente si trattava di

una malattia

sconosciuta, perlomeno a zu Nicola.

Il pover'uomo era disperato:

il malanno di Frisichello lo preoccupava seriamente, non tanto per

l'aiuto che la povera bestia poteva ancora dargli, tanto, oramai,

neanche lui se la sentiva più di andare a lavorare, quanto perché,

dopo la morte di za Concetta era rimasto solo con l'animale col quale

divideva il grazioso appartamentino scavato a colpi di piccone

nell'arenaria della collinetta. Chiese perciò aiuto agli amici e questi

lo indirizzarono a tre celebri luminari del paese, da anni impegnati

nella nobile arte della medicina asinina.

L'esperienza consolidata di

zu Giuseppe, zu Ntone e zu Domenico, acquisita con l'esercizio onorato

della professione, rappresentava una vera garanzia e zu Nicola si recò

fiducioso all'appuntamento conducendo per la cavezza il mite Frisichello.

L'ambulatorio dei tre specialisti si trovava all'aperto, in un angolo

della piazza del paese ai piedi della gradinata della chiesa di S.

Francesco.

Iniziò

subito la visita. Zu Nicola stringeva la cavezza dell'asino volgendo le

spalle alla gradinata, mentre i dottori esaminavano il paziente. Cominciò zu Domenico che strizzò

tre o quattro volte la piaga. Frisichello, evidentemente, provò una

fitta alla schiena perché diede uno strattone rinculando e mandando

a terra bocconi zu Nicola. Seguì puntuale l'immancabile

bestemmia del vecchio che si rialzò stringendo a due mani la cavezza e

puntando i piedi. "Garrese, sentenziò zu Domenico , brutto

affare!". "Macchè, esclamò zu Nicola che aveva ripreso a

torturare Frisichello, é una pitinia" e strizzò più forte.

Frisichello si impennò e

strattonò. Uhhh, botta ‘e sangu! gridò zu Nicola cercando di calmare

l'animale, mentre il terzo primario si avvicinava al somaro. Nuova

strizzata e nuova diagnosi, mentre il povero animale manifestava a suo

modo il dissenso per quelle diagnosi così superficiali. A questo punto

si accese una disputa animata tra i tre ricercatori che tentavano di

dimostrare, a colpi di strizzate, l'esattezza della propria diagnosi,

mentre il povero Frisichello scalciava e strattonava ripetutamente e zu

Nicola tirava a più non posso la cavezza per tenere fermo il

malcapitato somaro.

All'improvviso successe

l'irreparabile: la fune, evidentemente logorata, si spezzò ed il povero

zu Nicola ruzzolò per terra andando a saggiare col cranio pelato la

consistenza di uno dei gradini, mentre Frisichello se la dava a gambe

incredulo per quella insperata fortuna che lo sottraeva al supplizio

della scienza medica. Il sangue sgorgò copioso dal capo di zu Nicola e

gli specialisti accorsero verso il vecchio per un nuovo, più

interessante consulto. Zu Nicola, terrorizzato, lesse negli occhi le

intenzioni di quegli aspiranti al Nobel e, con uno scatto impensabile

per l'età si alzò e se la diede a gambe inseguito dal suo amato

Frisichello barricandosi con lui nell'accogliente dimora.

SOGNANDO UNA BELLA

MANGIATA

Il pranzo

è servito

di Peppino Marino

Filastrocca

della vecchia mucca

La

Pasqualina ha cotto la zucca

Mentre

cuoceva l’arrosto è bruciato

Perciò

ripiega sullo stufato

E

lo stufato ha cotto a puntino,

poi

va in cantina a spillare il vino

un

vino dolce, un vino moscato,

un

buon formaggio stagionato,

la

frutta, il dolce, il caffè, il gelato,

ed

ecco il pranzo è già terminato,

di

digerire cerchiamo in fretta

che

già la cena oramai ci aspetta.

PATATINE? NON SERVE COMPRARLE

Ci sono patatine e patatine; ci sono quelle che si comprano nei negozi

nella busta o che si mangiano nei fast food con olio di colza, olio di

semi di soia, aroma di carne, grano idolizzato, acido citrico,

dimetilsilossano, terz-buti-idrochinone, destrosio e chissà cos'altro

ancora e ci sono quelle che ti prepari in casa, magari biologiche

coltivate da te stesso, tagliate a fette sottilissime come le ostie col

robot di cucina e te le friggi da solo sul fornello a gas e spolverate

leggermente di sale dopo fritte. Prepararsi in casa delle croccanti,

saporite patatine non è difficile, non è costoso ma, soprattutto, è

salutare, soprattutto se in casa ci sono bambini o fanciulli e come

sapore non hanno niente da invidiare a quelle comprate.

L'EPIFANIA, LA NOTTE DEI PRODIGI

Buona sera, amici, stanotte è la

notte dell'Epifania, quella nella quale la Befana, la simpatica vecchina

amica dei bambini si cala attraverso i nostri camini per portare i

regali ai pargoli, ma è anche la notte di straordinari prodigi. A

mezzanotte in punto, infatti, dalle fontane sgorgherà olio extravergine

di oliva e le pietre sulle strade si trasformeranno in grandi pepite.

Ah, vi siete ricordati di dare abbondante cibo ai vostri animali

domestici? Per il vostro bene mi auguro di si perché a mezzanotte

parleranno col Creatore e li avete lasciati digiuni il Padreterno vi

maledirà. Così ci insegnavano i nostri nonni caccuresi. Buona Epifania

a tutti voi.

TURDILLI E VINO

Ed ecco a voi i turdilli calabresi

(in questo caso caccuresi) preparati con la tradizionale ricetta

delle nostre nonne da non confondere con i pizzulioni (struffoli). I

turdilli in casa Marino si rigano rigorosamente cu' lu crivu 'e ru granu

e si ricoprono di miele. Noi li preferiamo cos', senza aggiunta di

canditi o confettini, anche perché si sposerebbero male col vino come

ci insegnavano i nostri nonni del XIX che i turdilli e i pizzulioni li

accompagnavano cin un buon bicchiere di vino rosso. Personalmente ho

scoperto che col sidro di mele sono veramente 'na cosa fina-

'U CUMPETTU

La Calabria e la

Sicilia, da sempre terra di conquista di decine di popoli stranieri, dai

normanni agli arabi, dagli svevi agli angioni, dai bizantini agli

aragonesi sono due regioni tutto sommato fortunate perché le varie

"contaminazioni culturali" hanno prodotto un notevolissimo

arricchimento anche gastronomico. Ogni popolo che si è succeduto nel

dominio di queste due regioni della penisola, tranne i piemontesi,

ha portato qualcosa, ci ha insegnato qualcosa ha contribuito ad

arricchirci culturalmente e, a volte anche economicamente. E'

incredibile la quantità di piatti, di conserve, di dolci calabresi di

origine greca, araba e di altri popoli: dalla lestopitta alla pitta 'mpigliata,

le fave dei morti, i jaluni, le cuzzupe, le 'ngute, i muccellati,

i mostacciuoli, 'a scirubetta e, tra questi, 'u cumpettu o cupta, un

torrone a base di mosto cotto o miele, semi di sesamo (giurgiulena in

caccurese o giggiolena in altri paesi), mandorle e bucce d'arancia. A

Badolato, il paese di mia moglie, lo preparano col mosto cotto che

richiede molto più tempo, ma è ottimo anche col miele. Personalmente

lo preferisco col miele.

UNA GRANDE COMUNITà

Tra le tante tessere che

porto nel portafogli questa è una delle più care, una tessera che

risveglia in me l'orgoglio di appartenere a una comunità di centinaia

di miglia, forse di milioni di italiani che si battono per un nobile

ideale, contro la sofferenza, contro la morte, per il progresso

scientifico, per salvare milioni di uomini, donne e bambini in tutto il

mondo, un po' come la tessera del glorioso PCI che ho ritirato per 20

anni con gioia, trepidazione e orgoglio prima che una manica di

sciagurati decise di scioglierlo e che oggi conservo tra le mie

reliquie.

Purtroppo (e per fortuna) in questo maledetto paese la

ricerca scientifica viene finanziata quasi esclusivamente dai cittadini,

mentre lo Stato fa l'esatto contrario e continua a foraggiare i

fabbricanti e i mercanti di armi, strumenti di morte, e l'invio

delle stesse ai paesi in guerra senza mai rendersi protagonista di una

pur qualsiasi insignificante iniziativa diplomatica. D'altra parte,

anche chi segue quotidianamente la politica in questi ultimi decenni fa

fatica a ricordare uno dei tanti ministri degli esteri che hanno

scaldato la poltrona della Farnesina, a parte Di Maio per le sue

clamorose gaffe, dal momento che dalla fine di quella che i giornalisti

si ostinano a chiamare Prima Repubblica abbiamo delegato la nostra

politica estera agli USA. Ma tornando alla ricerca, nonostante i

generosi sforzi di milioni di cittadini, i fondi sono sempre esigui, in

Italia si fa poca ricerca, migliaia di giovani ricercatori, cervelli

finissimi, sono costretti ogni anno a emigrare in paesi dove la ricerca

si fa sul serio, una ricerca generosamente finanziata, libera da pastoie

come quelle di quel genio di ministro che voleva sapere prima di

finanziarla a quali risultati sarebbe approdata. Così anno dopo anno,

mese dopo mese, migliaia di giovani formati in Italia spendendo un

patrimonio per farli studiare, vanno ad arricchire paesi stranieri.

Purtroppo non è una novità in un paese nato dalla Resistenza e finito

subito dopo nelle mani di un

politico che invitava i giovani a imparare le lingue e andare all'estero

ovvero il contrario dell'invito gramsciano "Istruitevi, perché

avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché

avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché

avremo bisogno di tutta la nostra forza"

SAN NICOLA, OGNE VALLUNE SONA

Oggi 6 dicembre la chiesa festeggia San

Nicola da Myra, patrono di Bari e di Merano dove però viene chiamato

San Nicolò E che in Olanda e nei paesi nordici diventa Santa Claus e

viene scambiato per Babbo Natale. A Merano il duomo della città è

intitolato appunto al patrono. Fu in questo tempio che a Natale del 1961

ascoltai per la prima volta la versione originale di Stille Nacht che io

conoscevo come Astro del ciel cantata da un coro tirolese. Nella mia

ingenua, bambinesca ignoranza mi sembrava strano che i tirolesi

cantassero questa bellissima canzone italiana, ma appresi presto dalla

mia professoressa di tedesco della scuola media che si trattava di un

canto austriaco che ci fece imparare a memoria.

Da bambino, invece, appresi da nonno Saverio che "A

San Nicola, ogne vallune sona e ogni mantra fa la prova. Effettivamente

dopo il temporale di tre giorni fa i "valluni sonanu" per

davvero, quanto alle "mantre" non credo facciano "la

prova", anche perché nella nostra zona ne sono rimaste davvero

pochissime.

IL

CAPOLAVORO ASSOLUTO DI PEPPINO NESCI

Credo sia molto difficile, almeno per me, stilare una graduatoria delle

opere dell'amico Peppino Nesci che ci lasciò in una triste giornata del

mese di giugno del 2006, ma con questa XIII stazione della via Crucis

credo abbia raggiunto le vette del sublime. Quel cielo infuocato tipico

dei suoi paesaggi che si richiamano alle opere di Carlo Quaglia e alla

scuola di Scipione, coperto di nubi nere che avvolgono minacciose il

Calvario a sottolineare la drammaticità dell'evento mentre il Messia

esala l'ultimo respiro, i volti addolorati e rassegnati di Maria e della

Maddalena nei quali si legge un dolore muto e lacerante, la posizione e

le piaghe del corpo del Cristo che testimoniano la sofferenza atroce e

sovrumana del figlio di Dio per

l'espiazione dei tutti i peccati dell'umanità sono la massima

espressione artistica di un pittore che maneggiava il pennello come lo

scalpello o la bocciarda dello scultore del marmo, capace di dar vita,

in pochi minuti, a un capolavoro. Si, questa Via Crucis e la serie di

quadri sulla caduta e la distruzione di Troia, due tra i più

tragici eventi dell'antichità, per la bellezza cromatica, per la

capacità di dipingere il dramma e il dolore, lo strazio dei corpi e

delle anime con poche pennellate, credo rappresentino il meglio della

produzione del nostro amico e compaesano, prolifico e indimenticabile

pittore. Peccato che questo capolavoro, assieme alle altre 13 tavole,

sia stato rifiutato dal suo paese e donato alla chiesa dell'Olivaro di

San Giovanni in Fiore il cui parroco accettò il dono con gioia e

gratitudine.

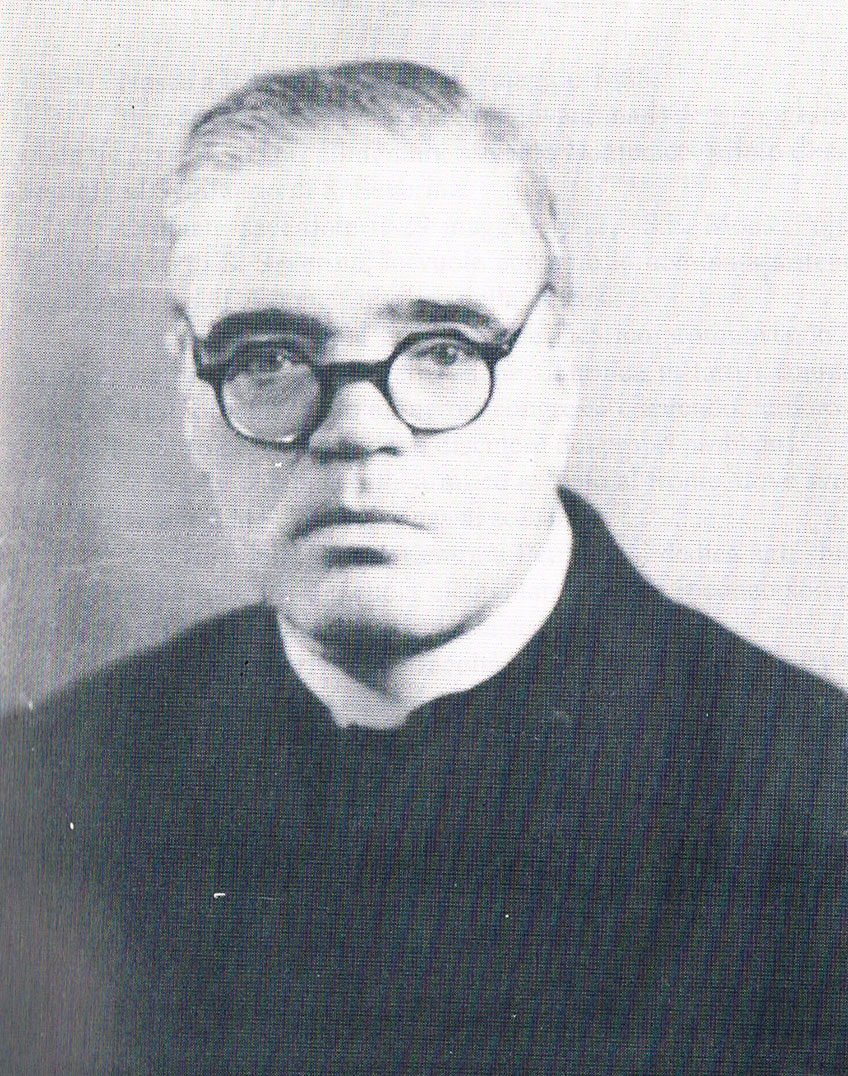

DOMENICO

SISCA, IL MONSIGNORE STORICO E PEDAGOGO

Oggi voglio parlarvi di un

importante personaggio petilino di origini caccuresi che ebbe un ruolo

di primo piano nella chiesa e nella scuola del Crotonese, oltre che

nella storiografia locale. Si tratta di mons. Domenico Sisca, sacerdote,

insegnante, poi direttore didattico e ispettore scolastico di

Crotone.

Domenico Sisca nacque a Petilia Policastro il 5 maggio 1888

da Francesco e da Giovannina Belcastro proprietari di un negozio di

alimentari. Giovannina era figlia di Ferdinando Belcastro, caccurese,

fratello di Francesco (il mio bisnonno Ciccillo) usciere comunale di

Caccuri, quindi parente anche del professore Francesco Cosco e

dell'avvocato e drammaturgo Nino Cosco.

Avviato al Seminario di Santa,

conseguì il diploma di abilitazione magistrale e il 29 maggio del 1912

venne ordinato sacerdote. Diventa presto assistente ecclesiastico

dell'Azione cattolica di Crotone, ma nel 1914 viene chiamato alle armi

e, allo scoppio della Grande guerra, avviato al fronte come assistente

spirituale dei combattenti.

Finita la guerra torna a Petilia, vince il concorso

magistrale e insegna nella scuola del paese. Intanto si iscrive alla

facoltà di lettere dell'Università di Napoli e nel 1924 si laurea a

pieni voti. L'anno dopo supera anche il concorso direttivo e diventa

direttore didattico. Dopo qualche anno di servizio a Cropani, nel 1935

diventa direttore didattico del circolo di Petilia

e nel 1953 è promosso ispettore scolastico con sede a Crotone.

Nella primavera del 1957 effettuò una visita ispettiva a

Caccuri, nella mia classe affidata al professore Mario Sperlì. Ricordo

nitidamente quando per accertare il grado di preparazione degli alunni

chiamò alla lavagna il mio amico e compagno Agostino Falbo e gli dettò

la frase " La campagna è tutta verde." Chissà se Agostino

ricorda l'episodio? Poi ci fece cantare tutte le canzoncine che

conoscevamo per accertarsi, ma questo lo capii molti anni dopo, se il

maestro Sperlì ci avesse insegnato per caso Bandiera rossa.

Quando tornai a casa e raccontai della visita di un ispettore vestito da

prete mio nonno mi disvelò la parentela. Attese invano una sua visita,

ma evidentemente i numerosi impegni non glielo consentirono.

Nel 1958 andò in pensione per raggiunti limiti di età e il

vescovo di Crotone Pietro Raimondi lo nominò Monsignore quale Cameriere

Segreto di Sua Santità e Decano del Capitolo di Crotone, mentre il

Presidente della Repubblica lo insignì del titolo di

Commendatore.

Domenico Sisca è autore, fra l'altro, di un pregevole libro su

Petilia Policastro che rappresenta un prezioso contributo alla

storiografia non solo petilina, ma ti tutto il comprensorio crotonese.

‘A

PIGNATELLA

di Peppino Marino

‘Na pignatella

‘e crita smaltata

supra lu focu

vorria tenè.

‘Na corchjiarella

quattru surache

due pampine ‘e lauru

pper addurà.

Vulissa virere

quannu poi vùllari

‘nu pocu ‘e sale

pe’ c’ammentà.

Quannu se còciari

allu focularu

quarsiasi cosa

è cchiu sapurita

pecchì l’amuri

chi si ce mintari

è lu cchiù megliu

re ogni adduru.

E quannu è cotta

‘a minerrella

‘ntra coppa ‘e lignu

vurria mancià,

Nu

pocu è pipe

e d’ogliu santu

corchja ‘e cipulla

gulia ‘e mammà.

Viva la tavula

re lu cafune

àtrica Mc Donald

e fast food.

‘A minerrella

‘e pasta e surache

è ’na delizia

cririti a mia

cu’ ‘nu biccheri

re la Funtana

o ‘e re Pantane

o re Lupiaaaa.

AMICIZIA

di

Peppino Marino

Amicizia è disinteresse;

Amicizia è trepidare per l’altro.

Amicizia è accogliere l’altro;

Amicizia è non irridere l’altro.

Amicizia è mangiare dello stesso pane;

Amicizia è donare se stesso.

E non chiedere nulla in cambio;

E non dire mai: “Io ti sono amico.”

E non dire mai : “ Ho sofferto per

te.”

E non dire mai: “Ho pagato per te.”

Dire solo e sempre: “Ho gioito per

te.”

TERRA MAGICA

Come si fa a non amare questa

terra di Calabria? Nonostante le ferite inferte che sono

purtroppoil

prezzo da pagare alla modernità è sempre stupenda con i suoi

paesaggi variegati, con gli ulivi argentati, la macchia

mediterranea, i calanchi di candida argilla, gli spuntoni di

arenaria e di calcarenite, i torrenti, i ruscelli, le siepi di

mirto e di lentischi, di rosmarino e di lavanda, i fichi

d'India, gli aranci, i limoni, i corbezzoli, il terebinto

e la ginestra e l'orizzonte dove si abbracciano teneramente cielo

e mare. Questa è la Calabria, signori!

LA

NON PIOGGIA A ZIFARELLI

(UN LUOGO SENZA PINETO)

di Peppino Marino

Taci. Varcato il

cancello

non sento alcun suono prodotto da gocce,

ma ascolto le secche foglie che scricchiolano sull’arida terra.

Ascolta, o Emiliano, non Piove sulle arse querce bruciate dal sole,

sul timo inaridito, sui tageti raggrinziti, sul mirto e sui rovi e la

menta,

sull’agave accartocciata; non piove sulla salvia e la malva.

Non piove sui capelli secchi, sfibrati e rassegnati, sui nostri vestiti,

sui gatti, sui salici asciutti, sull’erba bruciata.

Non piove sui nostri pensieri sempre più seri,

che vagan tra guerre e bollette, di gas e di luce

di quest’ anno ch’è sempre più truce

un anno di Vate e di Duce.

CONTAMINAZIONE

AFRO - CALABRA

Riflettevo su quest'angolino della mia casa nel quale, casualmente

si è verificata una "contaminazione artistica" afro -

calabrese in un vano della credenza che ospita due strumenti musicali

etnici di provenienza africana e tre opere di mio padre; una scultura in

legno del celebre affresco del Masaccio La cacciata dei progenitori

dall'Eden che si trova nella Cappella Brancacci nella chiesa di Santa

Maria del Carmine a Firenze, una riproduzione del Mosè di Michelangelo

e un vecchio lume a olio il cui originale è in ottone. Sono solo alcune

delle tante sculture di un uomo umile che per vivere fu costretto a

mettere da parte il suo talento e fare il lavapiatti in un ristorante

svizzero, che solo dopo il pensionamento poté dare estro creativo e che

conserviamo gelosamente. Grazie, papà.

PER

RIDERE UN Pò

LA CASA DEGLI ANIMALI

di P. Marino

Il

gallo vive nella galleria

e l’asino dimora all’Asinara;

mentre il cavallo va in cavalleria,

al pollo toccherà la polleria.

Il cane sta beato alle Canarie

praticamente tutto l’anno in ferie,

il tordo poi finisce nei tordelli

e il gatto va a caccia di altri uccelli.

Il gufo ora abita in un ufo

lo struzzo è alloggiato dentro un pozzo

la capra se la gode a la Capraia

la tartaruga vive sulla playa.

Insomma ogni animale trova casa

e quasi mai gli dànno lo sfratto

per questo alcuni stanno in un anfratto

senza che debban poi pagare un fitto.

‘A

CIOTARELLA ‘E CANALACI

di P. Marino

Si

‘a ‘stu paise c’è ‘na cosa bella

chissa è la cara, amata Ciotarella,

‘nu mascarune ‘e petra ‘na maruca

cu’ ‘na conchiglia cu’ ‘nu

babbaluci

attaccatu allu canale ‘e Canalaci.

‘Nu

tubo ‘e ferru misu ‘ntra la vucca

jettavari re cent’anni l’acqua frisca

chi venia re la valle re lu papa

chi nesciai re ‘ntra ‘na petra cupa.

‘A gente prima si ce rifriscava,

inchjia’ buttiglie, gummili, rancelle

e ancunu puru i panni ce lavava.

Mo puru ‘a Ciotarella s’è stancata

e la vecchjia funtana ormai siccata.

Pregamu tutti i santi e la maronna

chi l’acqua ‘e ‘stu canale sgorga torna

ca s’ ppe’ casu lu viveri è asciuttu

‘stu poveru paise è mortu tuttu.

'U JORNU TUO

All'età di 4 - 5 anni mio padre cominciò a insegnarmi il concetto di

onomastico che nel dialetto caccurese diventa " 'u jornu" (il

giorno): 'u jornu 'e Giuseppe, 'u jornu 'e Franciscu, 'u jornu 'e Maria

etc. Quando papà al mattino mi faceva gli auguri e mi diceva

"Oje è lu jornu tuo" e io, nella mia ingenuità di bambino

pensavo che quel giorno fosse solo mio e di nessun altro sulla terra,

appartenesse solo a me e che per 24 ore ero una specie di regnante al

quale tutti gli abitanti del paese tributavano il loro omaggio. Quando

poi, verso le 11 passava la processione del santo con la banda in testa

perché allora San Giuseppe era ancora un santo di serie A e non gli era

stata inflitta la seconda umiliazione, allora non avevo più dubbi e

pensavo che il festeggiato non fosse il falegname di Nazareth, ma il

figlio del falegname di Caccuri.

Auguroni a tutti i Giuseppe e a tutti i papà del

mondo.

'U BAULLU

Quello

in foto è un vecchio baule, uno dei tanti presenti nelle case dei

nostri nonni nei quali venivano, custoditi, fra l'altro, i

corredi delle ragazze in età da marito che le mamme cominciavano a

preparare già appena finito il puerperio o al massimo lo svezzamento

delle loro figliolette. Decine di tovaglie, lenzuoli, coperte,

tovaglioli, asciugamano di lino ricamati che le future spose non

riuscivano quasi mai a consumare nel corso della loro vita coniugale e

che poi trasferivano alle loro figlie.

Nel mio museo di famiglia ne conservo uno che mio

nonno portò dal West Virginia nel 1919 quando tornò a casa dopo

7 anni di emigrazione con un po' di biancheria e qualche cimelio "mericanu."

L'AZATA

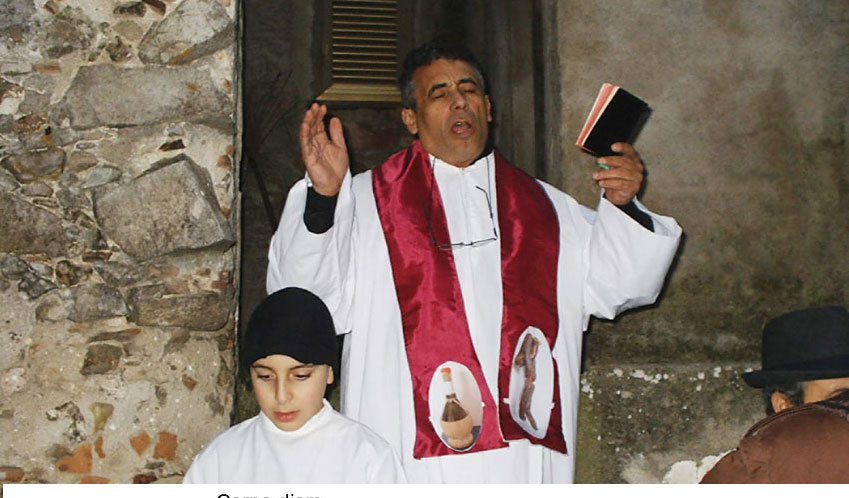

Conclusi i riti funebri per la morte del

nostro amico Francesco Carnevale, filosofo epicureo, maestro di vita,

oggi celebriamo "L'Azata", la festa nella quale "si

alzano", cioè si appendono al chiodo, spiedi, griglie, girarrosto

perché quell'invidiosa di Quaresima, la moglie noiosa del nostro

fulgido eroe, non vuole che, in onore del defunto consorte, per 40

giorni si mangi carne, polpette, salsicce, soppressate, prosciutto e

altri insaccati. In compenso, siccome oggi è il terzo giorno del

rosario del povero Francesco, com'è tradizione, si fa il banchetto per

i partecipanti al mesto rito con 'nu catu 'e pruppette, (un secchio di

polpette) come insegnava il compianto don Giovanni Greco, un bel piatto

di maccheroni conditi col sugo di carne, salsicce, soppressate e ogni

altro ben di Dio.

Carnelevaru è mortu e li maccarruni su' cotti, lu casu

s'ha de grattare, bonu venutu Carnelevari. Però, prima di sederci a

tavola, cantiamo il Lamento di Quaresima che celebra la figura del

grande Maestro che trovate in questa pagina accanto alla foto che

immortala un momento delle esequie.

PARTE E CROCI

Poiché il presente è triste ci

rifugiamo in un passato più lieto, per certi aspetti eroici quando,

finita la Grande guerra, i combattenti reduci, forti della loro dolorosa

esperienza dalla quale tornavano vincitori come Radames, capirono che

era giunto il momento di uscire dal Medio Evo com'era successo in Russia

qualche anno prima, il momento di rompere il latifondo e di reclamare

condizioni di vita più umane. Così, organizzati nella Lega dei

combattenti reduci guidati da Peppino Gigliotti, don Peppino Pitaro e

Pietro Demare, non solo chiesero che venissero loro concesse le terre

promessa dal governo per spingerli a combattere, ma anche un suolo per

costruirsi una casetta decente e abbandonare grotte e tuguri nei quali

vivevano. A questo punto la baronessa Barracco, per ringraziare gli eroi

o forse per cercare di evitare danni più consistenti al suo patrimonio,

concesse al comune un pezzo di terreno compreso tra il Calvario (i Cruci)

e la limitrofa proprietà dei signori Ambrosio per essere lottizzato e

assegnato ai reduci. Nacque

così il rione Croci. Il terreno, però, bastava appena per i

combattenti e, quando altri artigiani e contadini protestarono chiedendo

anche loro un suolo, il comune mise a disposizione altri lotti ai piedi

della Serra Grande, in gran parte fasce di transumanza, invitandoli a

costruirsi la casa dall'altra "parte". Da qui il nuovo

toponimo "Parte".

NATURA E INGEGNO UMANO

Quando

natura e ingegno umano riescono a convivere, o meglio, l'uomo d'ingegno

costruisce le sue opere, anche imponenti, ma nel rispetto dei luoghi,

possono nascere capolavori come questi. In questo caso l'ingegno umano

è degnamente rappresentato dalla torre dell'architetto Mastrigli

costruita per nascondere un bruttissimo serbatoio di accumulo di acqua

potabile per l'antico palazzo ducale dei Cavalcante che trasformò la

dimora signorile in una specie di castello medioevale, mentre la natura

ha prodotto questi rami e queste foglie secche di quercia che

incorniciano il capolavoro del professionista napoletano del XIX secolo.

Il resto è dovuto a un colpo di fortuna (ma non troppo)

nell'individuare l'angolo giusto e nel programmare lo scatto. Il

risultato mi sembra passabile.

'E

SIRE 'E 'NA VOTA

di Peppino Marino

Vi

regalo quattro versi giusto per rispolverare qualche parola del dialetto

arcaico ormai in disuso.

Quannu

‘a luce ancora ‘un c’era

‘ntra le case fridde e scure

S’allumava la jacchera

pe’ passare ‘nu paru ‘e ure.

‘Ntra i pagliari ‘n menzu i voschi

si nun c’era ‘na lumera

s’appicciavanu i varbaschi,

certe vote ‘n asca ‘e rera.

Cu le menzaporte chiuse

e la casa chjina ‘e fumu

se ‘ncecavari e allu scuru

se cusiari, se gulliava

se facianu le ruselle

se manciavanu le tielle,

poi ‘nzignavanu a cimare

e se jianu a curcare.

RICORDI

DI TEMPI ESALTANTI

Tra le foto che conservo nel mio archivio questa è una di quelle che mi

è più cara perché, oltre a ricordarmi un passato politico e

amministrativo esaltante, ritrae due carissimi amici e un uomo di grande

caratura politica e morale, Rosario Olivo, consigliere regionale della

Calabria, presidente della Regione dal 1987 al 1991, sindaco di

Catanzaro, deputato al Parlamento, sottosegretario al Ministero

dei Lavori Pubblici e della Previdenza nel governo D'Alema e membro

autorevole della Chiesa Cristiana Valdese. Gli amici fraterni sono i

compianti Orlando Girimonte, assessore comunale e Maria Teresa Ligotti, prima

donna eletta nel Consiglio Regionale della Calabria, prestigiosa

dirigente del PCI regionale e provinciale, cofondatrice e dirigente

della Fondazione Enrico Berlinguer di Crotone, comunista leale, aperta

al dialogo, infaticabile, grande amica di Caccuri e dei caccuresi,

sempre presente alle nostre assemblee di partito e alle feste de

l'Unità, spesso insieme ad altri dirigenti prestigiosi come Mario

Sestito, Pasquale Poerio, Maurizio Mesoraca, Fulvio Rurale. Orlando e

Maria Teresa erano per me e mia moglie, più che amici, fratello e

sorella perché a quei tempi i valori dell'amicizia e della comune

militanza valevano più dei legami di sangue.

La foto fu scattata in occasione dell'inaugurazione del

parco di Sant'Andrea con gli annessi campi di tennis e di pallavolo

realizzati dall'amministrazione di sinistra nei primi anni '80. Un

saluto commosso e deferente a Maria Teresa e a Orlando.

RICORDI

DELLA FANCIULLEZZA

Da fanciullo, ogni volta che entravo nel giardino di questo palazzo che

è forse più bello e il più imponente di Caccuri, assieme a quello dei

Cavalcante, al palazzo De Franco di via Buonasera e al palazzo Pitaro di

Sant'Andrea, ero affascinato dalla folta vegetazione, dalle siepi ben

curate, da una gigantesca pianta di glicine abbarbicata a una

impalcatura di ferro che formava una specie di capanna verde coperta da

grappoli di fiori dal colore viola chiaro che spandevano nell'aria un

profumo intenso e gradevolissimo che si mischiava a quello del pane

fresco appena sfornato nel forno dei

proprietari del palazzo all'interno dello stesso giardino, ma,

soprattutto da una voliera e dalla colombaia che si vede anche in questa

foto, purtroppo senza più colombi e col tetto sfondato. Questo

gioiellino mi faceva fantasticare e la mente andava alle palafitte, alla

"vita sospesa" nel mondo e, contemporaneamente, fuori dal

mondo e dai suoi pericoli e immaginavo di abitarci e di vivere

bellissime avventure.

Il palazzo, anch'esso dei De Franco, precisamente del dottore

Vincenzo Maria Raffaele Eugenio De Franco, medico chirurgo, farmacista e

segretario comunale di Caccuri per molti anni, pronipote

dell'arcivescovo di Catanzaro, mons. Raffaele , fu costruito nei

primi anni del Novecento a ridosso del nascente rione Croci.

Dice un antico adagio: "Tutto passa e sfuma e muore,

ma non i ricordi della fanciullezza."

LA

BEFANA CONTRO IL COVID

di Peppino Marino

Filastrocca

della lana,

stanotte arrivava la Befana

volando in cielo di tetto in tetto

quando ogni bimbo dormiva nel letto,

poi s’infilava attraverso i camini

per consegnare i suoi doni ai piccini

e, alla luce fioca dei lumi,

riempiva le calze di dolciumi.

Caramelle, confetti e torroni

Portava in dono ai bimbi buoni,

ma bimbi buoni eran tutti quanti

ché non esistono bimbi birbanti

e a quelli un po’ speciali

portava in dono anche altri regali

cavallucci, balocchi e trenini

per la gioia di grandi e piccini.

Ora però, la vecchia col sacco

di regali ne porta un bel pacco:

quarantene, tamponi, vaccini

per i grandi e per i piccini

green pass usati o taroccati

arti di plastica vaccinati

e a

volare con la mascherina,

quanta fatica per la vecchina.

Che tempi grami, cara Befana,

altro che sacchi e sacchi di doni!,

con un governo che non ha coraggio

è molto difficile evitare il contagio

e se si ci mettono pure i cretini

certo non bastano neanche i vaccini.

Quest’anno ti prego, nelle calze appese

non ti chiediamo regali costosi:

portaci solo un po’ di buonsenso,

di educazione e di prudenza

facci tornare alla vita di un tempo

senza più maschere e distanziamenti

per vivere tutti felici e contenti.

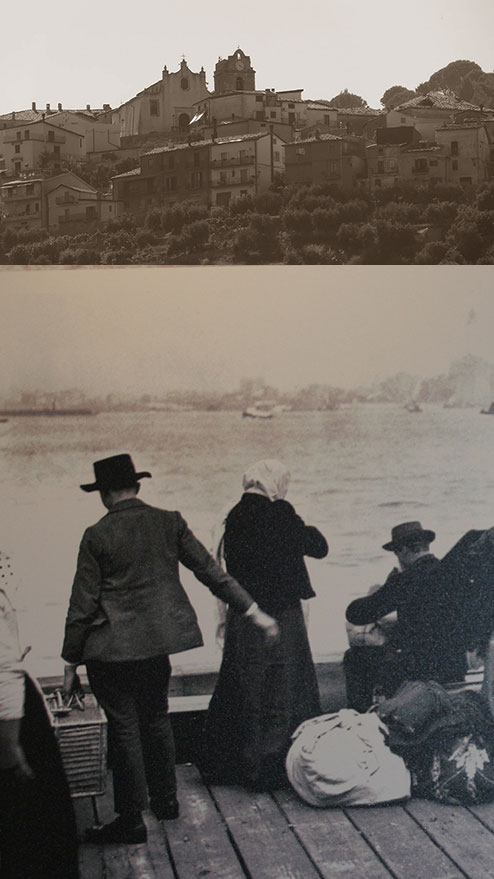

RETI VIARIE E

FERROVIARIE NELLE ZONE INTERNE: UN SOGNO MAI REALIZZATOSI

Il

problema del mancato sviluppo economico del Mezzogiorno e della Calabria

in particolare, una regione che nel 1860 era una delle regioni più

industrializzate della penisola, per la carenza di adeguate

infrastrutture, prime fa tutte le reti viarie e ferroviarie, soprattutto

nelle zone interne, non è nuovo e già all’inizio del XX secolo i

molti politici e istituzioni calabresi cercarono invano e a lungo di

sensibilizzare i vari governi del Regno d’Italia sulla necessità di

realizzare strade e ferrovie degne di un paese civile come si faceva

ormai da quarant’anni al Nord.

Anche le

autorità e i cittadini di Caccuri, a partire dal 1902, si batterono a

lungo per la realizzazione di una ferrovia che collegasse Crotone a

Cosenza, fra l’altro più volte promessa, ma che non vide mai la luce,

cosa che contribuì ad accentuare l'emarginazione e l'abbandono

progressivo delle zone interne. Nel

1902 il sindaco Francesco Maida denunciò, in una delibera del Consiglio

comunale, che " in Calabria la viabilità è ancora allo stato

adamitico, senza che ancora avessero potuto usufruire della più grande

scoperta del secolo, la vaporiera, tutti i nostri paesi che abitano

molti chilometri dalla ferrovia e, per arrivarci, occorre una giornata

intera, nella massima parte attraverso viottoli, burroni e guadando

fiumi perché sforniti di ponti. I prodotti della nostra terra

ubertosissima, per mancanza di viabilità, non possono facilmente

trasportarsi alle più vivine piazze commerciali, quindi la fertilità

della terra non è remunerativa per i nostri contadini i quali,

incalzati dalla miseria ed allettati dal miraggio di una ricchezza per

lo più effimera, sono stati e sono costretti ad emigrare nelle lontane

americhe ove, in mezzo a privazioni e sacrifici inauditi, esplicano la

loro attività ricordando, con le lacrime agli occhi, la patria e il

campicello avito." Una denuncia lucida e accorata, ma che non

produsse nessun effetto. (1) Purtroppo nemmeno i governi repubblicani si

sono preoccupati, in oltre 70 di cercare di alleviare i disagi delle

popolazioni delle zone interne decretando di fatto la morta dei nostri

paesi nei quali ormai nessuno più produce “i prodotti della nostra

ubertosissima terra”, per dirla con le parole del sindaco Maida che,

tanto, non potrebbero, nemmeno oggi, essere agevolmente trasportati.

‘U JIPPARELLU

Non prendetela per una

poesia; è solo uno scherzuccio, un pretesto per rispolverare qualche

vocabolo arcaico scomparso dal nostro parlare quotidiano e omaggiare una

pianta cantata anche da Leopardi che ci vestì per secoli grazie alla

perizia e alla pazienza delle nostre bisnonne. Credo che non vi sarà

difficile tradurla, ma se incontraste qualche difficoltà potete sempre

consultare il dialetto caccurese sul sito L'Isola Amena alla sezione

"Il mio paese - Dialetti".

Chi

nchjiniatu ch’è ’stu guagliunellu

vestutu cu’ ‘nu curtu jipparellu

tessutu cu’ li fili re jinorra

cu’ l’arte antica re le nanne norre

chi la coglìanu pe’ timpe e valluni

'ntra petrarizzi e 'ntra li grattapuni.

Poi la mintìanu ammollu pe’ dui misi

e l’ammaccavanu cu pisanti pisi,

doppu la scarminiavanu cu’ riguardu

mentre la carduliavari al lu cardu

poi la filavanu serute allu 'mparu,

la coglianu allu matassaru

e la tessianu allu vecchiu tilaru.

oppuru 'a gulliavanu cu’ li ferri

e ce confezionavanu i panni norri.

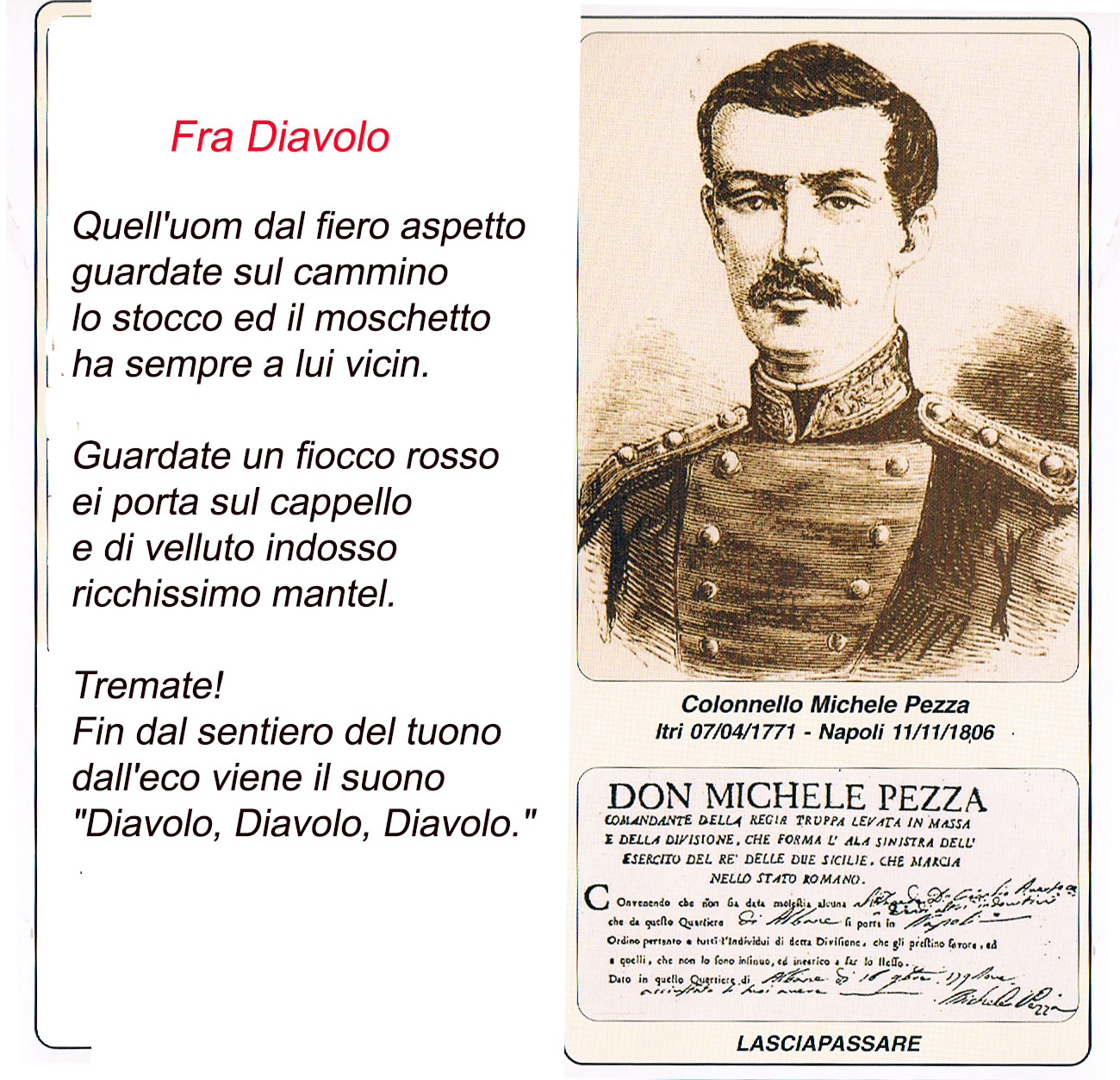

FRA DIAVOLO, UN GRANDE PATRIOTA MERIDIONALE

A proposito di briganti, quegli uomini infangati dai francesi come

succede sempre quando una potenza, anzi una prepotenza occupa con la

forza e colonizza un territorio rapinandogli le risorse, schiavizzando e

infangando con aggettivi infami i partigiani (vedi ribelli eritrei per

gli italiani, per esempio, o banditen per i tedeschi durante la

Resistenza), mentre, in molti casi si tratta di eroi, patrioti che

combattono l'invasore, ecco un esempio di eroe, un ex frate, poi

colonnello dell'esercito del Regno delle due Sicilia, nemico acerrimo

dei francesi che nel 1805 occuparono il regno meridionale cacciando i

borbone e mettendo sul trono prima Giuseppe Bonaparte, fratello di

Napoleone e poi il cognato dell'imperatore, locandiere, prete mancato e

poi generale al servizio dell'illustre cognato.

L'eroe in questione, Michele Pezza da Itri, molto

popolare e temuto all'inizio del XIX secolo, è, tuttavia poco

conosciuto dagli italiani o, conosciuto solo in virtù del soprannome di

Fra Diavolo che gli affibbiarono per la sua presunta ferocia e

inafferrabilità e per le sue diaboliche imprese che crearono non pochi

problemi ai terribili e feroci francesi

o per il celebre film commedia con Stan Laurel e Oliver Hardy che

riprende l'opera Fra Diavolo, ou L'hôtellerie de Terracine del

compositore francese Daniel Auber. Una curiosità: da frate Fra Diavolo

visse nel convento di San Giovanni in Fiore e fu accusato di averlo

incendiato. Per capire la grandezza di Michele Pezza giova leggere

cosa scrisse di lui Victor Hugo, figlio

del colonnello Sigismond, appositamente inviato a Napoli per dare la

caccia a Michele Pezza, un nemico giurato, insomma, che

scrisse:”Frà Diavolo personificava quel personaggio tipico, che si

incontra in tutti i paesi invasi dallo straniero, il brigante -

patriota, l’insorto legittimo in lotta contro l’invasore. Egli era

in Italia, ciò che sono stati, in seguito, l’Empecinado in Spagna,

Canaris in Grecia e Abd-el-Kader in Africa !”.

PARODIA

DEL BRIGANTE CACCURESE

Darsi alla campagna, alla macchia (in dialetto jettare 'ncampagna),

significa darsi al banditismo che è cosa diversa da quello che poi

comunemente veNne definito "brigantaggio" dopo l'occupazione

francese agli inizi dell'Ottocento prima e la conquista piemontese del

Regno delle due Sicilie nel 1860. I "briganti"

criminali, quelli cioè che non si battevano contro gli aggressori, ma

erano animati solo dall'istinto delinquenziale (anche se ci sarebbe

molto da discutere sulle cause che spingevano la povera gente a

delinquere) erano chiamati, infatti, "scorridori di campagna"

e inseriti nelle "liste di fuorbando", cioè dei banditi, dei

catturandi. Col tempo, però questa sottile differenza scomparve e per

le autorità e per la gente comune divennero tutti briganti.

I nostri nonni, forse per sdrammatizzare un po' il problema

o per ironizzare su qualche povero contadino, assai improbabile

brigante, si inventarono questa simpatica parodia del brigante

caccurese.

Ciciarone è jettàtu 'n campàgna Ciciarone

si è dato alla macchia

pe' scupetta 'nu pàlu re vigna per schioppo

ha un palo di sostegno per la vite

pe' curtellu nu sppicchjiu re canna per pugnale

una scheggia di canna

Ciciarone è jettàtu 'n campagna Ciciarone

si è dato alla macchia.

GIOELLI

Gironzolando per le strade del centro storico si possono ancora ammirare

gioiellini come questi che, chissà "quante notti 'e Natale si

ricordano", come dicevano i nostri vecchi per indicare in

lento scorrere dei secoli. Non è vero, come diceva Jimmy Fontana che

"la noia, l'abbandono, il niente" sono la malattia dei piccoli

paesi; a volte, come in questo caso, sono la salvezza. Troppo spesso,

infatti, tesori come questi sono stati dilapidati sull'altare di una

stupida modernità barattando diamanti con cocci di bottiglia. In questo

caso "la noia e l'abbandono" ci danno l'opportunità di vedere

ancora una vecchia porta con la "menzaporta" con la serramenta

"furgiarisca" opera degli antichi fabbri caccuresi. Per la

cronaca siamo all'imbocco del Vincolato in vico II Buonasera. Che ne

dite, un paio di vergate cu' 'na frusta 'e ogliarru su quella mano che

ha imbrattato la finestrella ci starebbero bene?

FIGHETTI

Il professore

Francesco Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca e

professore emerito di Storia della lingua italiana e linguistica

italiana all'Università La Sapienza combatte da anni contro i mulini a

vento rappresentati per l'occasione dai fighetti che non perdono mai

l'occasione di fare sfoggio

della loro conoscenza dell'inglese, anche se qualche volta incappano in

qualche clamoroso strafalcione o scambiano il latino per la lingua di

Albione. Recentemente anche il premier Draghi è apparso infastidito

dalla presenza di una abnorme quantità di inglesismi in un discorso che

evidentemente gli aveva preparato qualcuno dei suoi collaboratori, ma i

nostri giornalisti continuano imperterriti nella dismissione della

lingua italiana. Come in questo titolo: potevano usare l'espressione

italiana "verifica dei fatti" che tutti capiscono, anche

quelli che non dispongono di un computer o di uno smartphone, invece no,

"fact checkink" è più figo, vuoi mettere? Poi si lamentano

che la gente non legge i giornali!

Caccuri nel 1897

Ho avuto l'occasione di sottolineare più volte l'importanza storica

della fotografia ed il valore storiografico della stessa. La foto che

commento oggi ne è la dimostrazione più lampante. Si tratta di un

bozzetto di un ignoto artista della fine dell' Ottocento che

raffigura il castello di Caccuri e la Destra visti, più o meno, dal

luogo nel quale negli anni '30 del secolo successivo sarebbe poi sorto

l'edificio della scuola elementare. Tale bozzetto, risalente al 1897,

fu pubblicato sul numero 138 del 1898 della rivista "Le cento città",

edita dalla casa editrice milanese Sonzogno, della quale chi

scrive è in possesso di una rara copia acquistata tempo fa.

Questo prezioso bozzetto, oltre a mostrarci uno splendido

castello a soli dodici anni dalla realizzazione del bastione merlato e

della torre ad opera dell'architetto Adolfo

Mastrigli su commissione di don Guglielmo e donna

Giulia Barracco, proprietari dell'immobile, ci fornisce altri

particolare molto interessanti che cercherò di illustrare qui di

seguito. Intanto il castello, che odora ancora di calce fresca, ci

appare diviso in due corpi. La parte più antica e con l'intonaco più

scuro, a ridosso del vecchio abitato di Caccuri era la vecchia dimora

dei Cavalcanti fatta

edificare dal duca Antonio seniore nella seconda metà del XVII secolo.

C'è poi un secondo corpo, che forma un angolo ottuso con

l'antico palazzo ed è collegato al bastione sul quale si erge la torre.

In questo secondo corpo l'intonaco appare più chiaro forse a

testimonianza del fatto che era stato probabilmente ristrutturato

solo due anni prima. L'imponente costruzione è protetta da quattro

parafulmini le cui aste erano ancora visibili nei primi anni '60 del

secolo scorso; tre sul tetto e una sulla torre. Anche la vecchia

caserma dei carabinieri di via Mergoli era protetta da un parafulmine

costituito da un'asta centrale collegata a quattro funi di acciaio che

scendevano lungo i quatto angoli del fabbricato infilandosi nel suolo.

Accanto

all' asta sulla torre ci pare anche di vedere sventolare una

bandiera, forse un tricolore, vessillo impugnato senza tentennamenti dai

Barracco dopo l'Unità d'Italia quando tre rampolli dell'illustre

famiglia ottennero il laticlavio. Molto nitida anche la rampa sotto la

quale era incassata la vecchia condotta idrica che alimentava il

castello e l'abitato di Caccuri, in uso fino ai primi anni '80 del '900,

rampa che servì anche per il trasporto dei materiali utilizzati per la

realizzazione del bastione e della torre. Purtroppo non si nota la

vecchia via Adua che all'epoca doveva essere solo un sentiero percorso a

piedi dai caccuresi e dai muli e dai cavalli del barone che

venivano rinchiusi nello stallone (attuale casa Talarico).

Continuando l'osservazione di questo prezioso documento

notiamo ben visibili i resti dell'antica cinta muraria nel tratto

compreso tra il Murorotto e la Porta nuova. Nella parte più in basso si

nota anche una specie di torre di avvistamento, probabilmente nel luogo

dove la cinta faceva angolo. Interessanti anche i tetti delle case nella

zona della Porta nuova, molto più inclinati di quelli attuali. Ai

piedi del castello spicca una linea su pali che attraversa il paesaggio

da est a ovest e che potrebbe erroneamente far pensare ad una linea

elettrica. In realtà l'elettricità arrivò a Caccuri solo molti anni

dopo. Quella in questione, invece, è, con molta probabilità, la

linea telegrafica Caccuri Petila Policastro - San Giovanni in

Fiore costruita nel 1877 dal Comune di Caccuri per rompere l'isolamento

del paese e che entrò in funzione del mese di ottobre dello stesso

anno. L'opera era stata deliberata dal consiglio comunale il 30 gennaio

del 1877 sulla base di un finanziamento promesso dalla Deputazione

provinciale e che arrivò, però, solo molti mesi dopo che l'opera era

già stata realizzata. (1)

La direttrice della linea, così come ci lasciano intuire i tre pali che

osserviamo nella foto, ci fa ritenere che la linea Petilia - San

Giovanni passasse più o meno per la località Praci - Acquafredda dove,

probabilmente, si collegava a quella di Caccuri.

Purtroppo questi luoghi

fiabeschi rimasero tali solo fino al 1930.

Poi l'opera di deturpazione ebbe inizio con la costruzione dell'edificio

scolastico che devastò parte del "Petraro", luogo nel quale

era sorto nei secoli uno dei più antichi insediamenti rupestri

della Calabria, fra l'altro abitato fino alla fine del XIX secolo, e

proseguì con altri scempi tra i quali la distruzione dello spuntone

della Mezzaluna). Qualche anno fa, infine, a completare l'opera, fu

realizzata una specie di siepe metallica che nelle intenzioni di chi

l'ha realizzata dovrebbe servire a garantire la sicurezza dei passanti

sulla via Adua, ma che, oltre a non garantire un bel nulla, deturpa

orrendamente quello che era rimasto ancora da deturpare.

Intanto

già verso la fine degli anni '40 del Novecento i Barracco cominciarono

a disinteressarsi dell'antica dimora e dei possedimenti caccuresi che

vendettero agli inizi degli anni '50, parte al comune, parte a privati.

Don Guglielmo e Donna Giulia che erano molto legati, anche

affettivamente, a Caccuri e alla loro dimora, non ebbero figli,

così dopo la loro morte gli eredi vendettero non solo il castello, ma

anche lo splendido parco annesso, il convento e tutte le altre proprietà

caccuresi, ma chi subentrò nel loro possesso, a cominciare dal Comune,

non coltivò, evidentemente, il culto della bellezza estetica.

Giuseppe

Marino

1)

Vedi G. Marino, Caccuri

e la sua storia, Abramo 1983, pagg. 31-32

PER NON DIMENTICARE - I

CRUCI 'E 'NA VOTA

di Peppino Marino

Mo si ti

ne sta bonu, quetu, quetu,

vicinu a

mia, serutu ccà, allu focu,

Luiginè,

mentre te manci ‘e nuci,

te cuntu

cu’ se stava’ ‘ntra li Cruci

versu

‘u cinquantanove, pressappocu.

Mmenzu la

casa ‘e za Maria ‘a Giggia,

sutta lu

pergulatu era seruta,

‘na

vecchiarella: Mariarosa ‘a Muta,

sempre cu

petrannosti e figurelle,

mentre za

Mariantona, affaccennata,

jia de

cca e de llà pe’ vie e vinelle.

C’era

za Filumena la Vituzza,

cu

Marietta, zu Luiciantone,

Matiresa

e Vicenzu e Ciciarone,

mentre

ogni tantu, là, allu viveri

‘ntoppava’

zu Giuvanni re Rizzeri.

Cchjù

supra zu Ruminicu lu mutu;

Stava

serutu ppe’ li fatti sui,

ma nue,

tutti i guaglioni re li Cruci,

ne

rivertianu a ce fare cruci.

Allura zu

Ruminicu s’azava

E puru ca

nun stavari all’imperi,

pijava

‘na bella grasta e cialameri

e, cu la

forza, a nue ni la minava.

Poi nne

curriari appressu, povarellu,

e allura

nue, pe’ ne sarbare a pella

fujianu

n’tru fornu ‘e Nuzziatella

e ni ce

zunmmullavanu a munzellu.

E allura

‘u vecchiarellu, povarellu,

li peri

rrascinannu pe’ l’affannu,

se ricoglìa

alla casa e s’assettava

e tutta

la marmaglia se scialava.

C’era

zu Giggiu cu lu gummulicchjiu,

chi jia a

Larusu all’acqua frisca e bella

mentre

cchjiu supra, za Marasabella

scupava

la casa chjina re rinacchjiu.

A gente

alla Nuzziata picuniava

Nguacciu

la casa e za Marasabbella.

‘a rina

ppe’ se fare ‘a casicella

e cu lu

ciucciu poi la carriava.

Pocu

chhjiù llà c’era la putighella

Re zu

Luigge, ‘u vecchiu re Pizzutu

Vinniari

pasta, zuccaru, e sardella,

sarsa,

sapune, e latte condenzatu.

E nui, li

guagliunelli cannaruti

Volìanu

i formagginu e cicculata

Coglinu i

grigffu a triangulicchjiu

E

Rintintin, Lupettu e autri ancora.

E pe lle

vie quanti belli jochi:

rummulum,

sguiglia, latru e pecurella,

‘u

cannatellu e poi l’ammucciatela,

e alli

buttuni: allu vulu e allu battu.

Quannu

venìa Natale, Ciciarone

ravari

manu alla ciaramella,

e allura,

n’tru paise, pe’ ogni via

sentìa

la festa ed era ‘n’allegria.

Chissi

eranu ‘i Cruci re ‘na vota,

locu re

pace ‘e gioia e allegria;

c’era

miseria, è veru, ma però,

è

meglio, cumu su riddutti mò?

P.S.

Chi ha la mia età o qualche anno di meno ricorderà sicuramente le

persone citate nella poesia, persone splendide, grandissime nella loro

umiltà che avrebbero meritato la penna di Lee Masters o di Pasolini.

IO

PERò L'HE MISE 'NTRU PANARU

Dice il saggio: 'E re mennule chi juranu a jennaru 'un ne minti 'ntru

panaru. E dice male perché anche i saggi a volte dicono fesserie, primo

perché da quando fu introdotto in Italia dai fenici il mandorlo è

sempre fiorito a gennaio, almeno nel Mezzogiorno, secondo perché dopo 4

anni dall'impianto di un mandorlo, non solo "n'he misu 'ntru panaru",

ma ne ho riempito 'na copparella, una provvista non abbondante, ma

sufficiente per toglierci lo sfizio, durante l'anno, di un po' di

cantuccini fatti in casa. i famosi biscotti etruschi. Credetemi, cari

amici, coltivare la terra e piantare alberi conviene, anche quando

l'annata non va tanto bene, perché alla fine " 'E latru e de

latrune, 'a meglia parte è du patrune."

LA SAGGEZZA NEGLI ANTICHI PROVERBI

Quannu ‘u povaru aiuta lu riccu ‘u riavulu si ne sciala! Oggi mi è

tornato alla mente questo nostro antico proverbio. Vi lascio alle vostre

riflessioni.

L'ANTICA

FESTA CACCURESE IN ONORE DI MAIA

di Peppino Marino

Festa dei lavoratori, San Giuseppe Artigiano, “Festa di Maia”: la

ricorrenza del 1° maggio a Caccuri un tempo era un miscuglio politico

– religioso, una occasione nella quale tre culture diverse, quella

laica moderna, quella cattolica e quella pagana, si intrecciavano e si

compenetravano fino a contaminarsi magari inconsapevolmente. Se la

chiesa fa coincidere con la più laica delle feste la celebrazione dello

“sposo di Maria” (che fra l’altro festeggia già il 19 marzo)

nella sua veste di lavoratore (secondo il maestro Profazio fu lui a

fondare il sindacato) ed il sindacato organizza (o meglio, organizzava)

la festa del lavoro, chiesa e sindacato sovrappongono le loro

celebrazioni a quella di un’antichissima festa pagana: quella per

l’arrivo della primavera, dedicata alla dea Maia. Già nell’antica

Roma, nel periodo primaverile, si celebravano numerose feste in onore

della maggiore delle Pleadi, la bellissima figlia di Atlante e di

Pleione amata da Zeus con il quale concepì Ermes, considerata

l’artefice del risveglio primaverile. A Caccuri, evidentemente, questa

antichissima tradizione è rimasta intatta nel corso dei millenni, anche

se, ovviamente, la contaminazione cattolica, l’ha in qualche misura

snaturata per non dire cancellata. Comunque, in ricordo di quella antica

festa pagana, le donne usavano fino a pochi anni fa collocare

sull’architrave dell’uscio delle case un mazzo di fiori (ginestra,

sambuco e di spine di colore giallo) in onore della divinità. A questi

possono aggiungersi altri fiori, con l’accortezza di non far mancare

mai la spina che, secondo un’antica credenza popolare, dovrebbe

accecare i nemici della famiglia che abita in quella casa e, comunque,

proteggere dall’invidia e dal malocchio. Particolare attenzione veniva

posta alla prima persona estranea che metteva piede in casa nel corso

della mattinata: guai se era una persona anziana o, peggio, a lutto!

Rischiava, nella migliore delle ipotesi, di venire cacciata via in malo

modo, se non di peggio. Se entrava in casa di primo mattino un anziano o

una persona in lutto, il presagio era inequivocabile: morte e sciagure

sicure entro la fine dell’anno. Grandi feste e generosi regali,

viceversa, se a varcare per primo la soglia era un ignaro fanciullo,