| CURIOSITA'

ETNO ANTROPOLOGICHE di Peppino Marino |

|

la

casa degli animali

Mi è sempre piaciuto giocare con le parole, addomesticarle, piegarle alle mie esigenze per ricavarne freddure, paranomasie, nonsense, calembour, un gioco che praticavo anche a scuola con i miei alunni, Qualche anno fa giocando appunto con le parole ho cercato di dare una casa a tutti gli animali. Da questo strampalato esercizio è ventuta fuori questa strampalata accozzaglia di freddure Il gallo vive nella galleria VIVA LA CAMPAGNA

"Voglio andare a vivere in campagna", era il tormentone di

qualche anno fa quando la voce del grande Toto Cutugno prorompeva

dalla radio riproponendoci la canzone sanremese dl 1995 e a me

usciva spontaneo commentare in rima: "Basta che finisca questa

lagna." Comunque, a parte la mia spontanea, irrefrenabile,

scherzosa irrisione, il bravo e simpatico cantautore fosdinovese la

sapeva lunga e io da qualche anno vivo quotidianamente quello che

per lui era un desiderio così forte da ispirargli quella bellissima

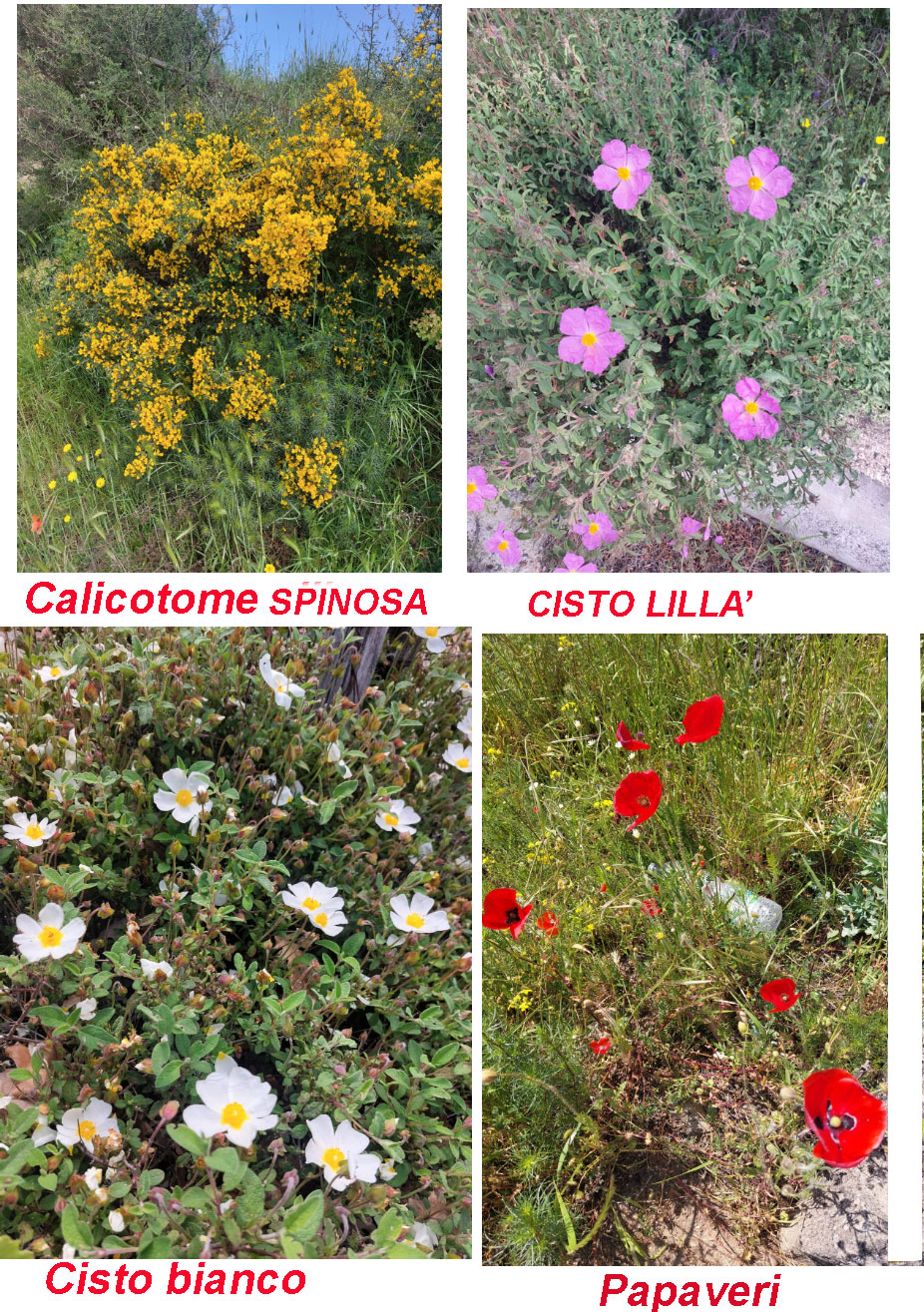

canzone. Sono convinto che quello di vivere in campagna non sia solo

il desiderio del compianto Cutugno e mio, ma anche di tantissime

altre persone. Che c'è di più bello, infatti che vivere in

campagna, soprattutto in questi giorni di primavera nei quali la

terra, soprattutto le terre aride e marginali, sono ricoperte di

splendidi fiori?

Cenni sull’emigrazione caccurese nei secoli

Sere fa si parlava dell’emigrazione dei caccuresi iniziata

già ai tempi dei Simonetta e ripresa poi massicciamente nel XVI

secolo quando molti nostri compaesani si trasferirono nella vicina

San Giovanni in Fiore, all’epoca quattro case nei pressi

dell’abazia florense, a seguito di un diploma con il quale

l’imperatore Carlo V concesse a Salvatore Rota, abate

commendatario del Monastero di San Giovanni in Fiore, il diploma di

“costruire ed edificare” un casale, con l’esenzione dalle

tasse per un periodo di dieci anni. Ai nostri antichi

compaesani, vessati dal malgoverno e dall’esosità dei tributi

imposti dai Cimino e dagli Spinelli, non parve vero di potersene

liberare e di poter fra l’altro esercitare anche alcuni usi civici

dei quali a Caccuri non potevano fruire.

“Te via jire cumu ‘u scupulu e la paletta!” tranquilli, non è

una frase tratta da un discorso del nuovo ministro della cultura, ma

un antico anatema caccurese che augura a chi ne viene colpito, di

non trovare un attimo si riposo. DiffiCile spiegarlo alle giovani

caccuresi che ormai non sanno cos’è e non hanno mai visto uno

scupulu. Ma cos’era quest’oggetto misterioso? Era Soltanto una

rudimentale scopa fatta in casa con materiali autarchici con la

quale le nostre nonne spazzavano i poveri vasci e catoji adibiti a

cantine e abitazioni. MASTRO AGOSTINO E L’AMICO TUTTOFARE

CAPOLAVORI

CACCURESI

SCHERZUCCIO Un

populu

UN Pò DI STORIA DELLE PIAZZE CACCURESI

Ecco

una bella immagine di piazza Umberto I, l'unica vera piazza

caccurese, almeno la sola definita anche ufficialmente piazza, fino alla

metà degli anni 20 e 70 del secolo scorso quando sorsero l'ex

piazza Annunziata (nni 70) e l'ex piazza Vittorio Veneto

(anni 20) quest'ultima

"morta ancora prima di nascere". Quella che, infatti,

chiamiamo comunemente piazza, storicamente, infatti, non fu mai

una piazza, ma una strada di transito per entrare in paese. Il

sito, infatti, che non ha mai avuto una intitolazione ufficiale

per cui chiamarlo piazza Umberto è un'abitudine, un vezzo di

alcuni nostri concittadini che non ha alcun fondamento storico -

amministrativo. Il luogo comunemente definito "piazza",

in questi mesi oggetto di lavori di sistemazione, era individuato,

infatti, col toponimo di Porta Grande perché vi si apriva la

porta più grande e importante di accesso al paese attraverso la

cinta muraria che ne faceva un castrum (da non confondere con

castello), cioè una cittadina cinta di mura e fortificata.

Attraverso la porta grande che si apriva più o meno tra la casa

di Peppino Falbo (Iaconis) e la rampa di accesso ai Mergoli,

entravano in paese le merci ingombranti quali i materiali di

costruzione (pietra, calce, travi in legno a altri ingombranti).

nei pressi della porta, all'interno delle mura, fino all'Unità

d'Italia, sorgeva la caserma della guardia urbana, l'antica

polizia locale borbonica. Quindi non piazza, ma strada i accesso.

D'altra parte, anche a lume di logica si comprende che i nostri

antenati non avrebbero mai costruito una piazza al di fuori delle

cinta muraria. L'unica piazza, dunque, era la piazza Umberto I, la

cui intitolazione, ovviamente, risale agli anni dopo il 1878,

quando il figlio di Vittorio Emanuele II salì al trono del Regno

d'Italia". Per il resto all'interno del paese c'erano alcuni

slarghi come quello del pizzetto, quello davanti il palazzo De

Franco (attuale largo Vincenzo Ambrosio) nell' antica via Principe

di Napoli, poi via Buonasera, il largo Misericordia, il Vincolato

e la salita castello, ma nessuno di questi luoghi fu mai definito

ufficialmente piazza. Poi, negli anni 20 del Novecento i reduci

combattenti della Grande Guerra costituitisi nella Lega

combattenti reduci che aveva tra i dirigenti i popolari Giuseppe

Sabatino Pitaro, ex sacerdote sturziano, il fabbro Peppino

Gigliotti, Vincenzo Militerno, Pietro De Mare e Enrico Pasculli

(padre) e Vincenzo Lacaria (Dermonno) , promossero la nascita del

rione Croci secondo il piano regolatore redatto dl geometra cav.

Raffaele Ambrosio che prevedeva strade di 8 metri e traverse

ortogonali di 6 m., destinarono uno spazio adeguato tra le vie

Sabotino e Vittorio Veneto dove doveva sorgere la seconda piazza

caccurese per erigervi anche il monumento ai caduti. Purtroppo,

nei primi anni 50 del secolo scorso, nel centro di quella che

doveva essere la piazza un cittadino costruì incredibilmente

un'abitazione privata e ci giocammo la seconda piazza.

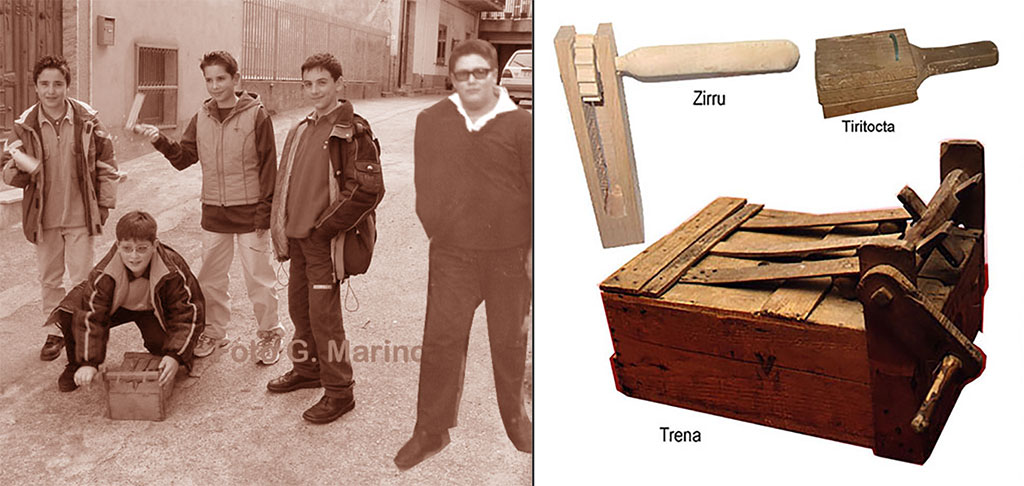

TRENE, ZIRRI E TIRITOCTE

Nella Caccuri si sessanta -

settanta anni fa in questo ultimi tre giorni della Settimana Santa

si adoperavano molto spesso due verbi riferiti ai riti della

passione: ammutare e sparare. Ammutare, in italiano ammutolire, era

riferito alle campane delle chiese che la notte del Venerdì Santo

cessavano di suonare in segno di lutto per la morte di Cristo;

altrettanto sparare che indicava l'allegro scampanellio alla

mezzanotte del sabato per annunciare al mondo la resurrezione del

figlio di Dio. Il rispetto per questa tradizioni era

cos' sentito che per evitare che qualcuno inciampasse nella corda

della campana e farla suonare accidentalmente, il sagrestano

fasciava con uno straccio il battaglio.

CUZZETTU E FAVE

Si vo' fave 'a stu cummentu ..............

Veramente sarebbe "Si vo' pane 'a stu commentu..................",

ma a me stamattina, seminando le fave per il nuovo anno,

quest'antico proverbio mi è uscito con qualche lieve modifica

ripensando a un'antica maldicenza dei vecchi caccuresi che

prendevano in giro i frati francescani riformati subentrati ai padri

domenicani del Convento di Caccuri fatti poi fuori da Murat

che li spogliò di quelle poche tomolate di terra intorno al povero

cenobio caccurese per rivenderle al notaio Ambrosio.

'A PAISANELLA DEI NOSTRI AVI

La Calabria non è solo la terra della 'ndujia, della sardella, delle pitte ìmpigliate, delle patate 'mpacchiuse, dell'"oglio purissmo et pretioso", del bergamotto e delle eccellenti, salutari bibite che se ne ricavano, la leader mondiale degli amari, ma è anche la patria della Paisanella, la grappa dei nostri nonni, il "su filu di ferru" della Presila ottenuta dalla distillazione delle pregiate vinacce di vitigni Gaglioppo, Magliocco, Greco e altre uve locali, ma rigorosamente calabresi. Quannu jazza e mina ventu, vicinu 'u focularu due 'u focu carcaria' 'un c'è nente ìe megliu 'e nu bicchericchiu 'e paisanellache te quaria' lu stomacu 'e lu core.

IL TRASPORTO DELLE SALME NEL NOVECENTO

Ed ecco Sua Santità il papa in tutta la sua maestosità visto da

Canalaci e dall'alto della Serra Grande. Negli ultimi anni ci è

apparso un po' malandato, ma, tutto sommato, i suoi 280 milioni

di anni se li porta bene, considerato anche che per qualche

milione di anni è stato pure ammollo nell'acqua salata. L'intera

collina, infatti, si trovava sotto il pelo delle acque del mare a

una profondità non superiore ai 200 metri come apprendemmo anni

fa nel corso di una lezione all'aperto tenuta da due docenti del Dipartimento

di scienze della Terra dell’Università della Calabria . Da qui

la presenza di numerosi fossili nei quali fino a qualche decennio

ci si imbatteva camminando sul costone roccioso. La mente umana a volte è contorta (almeno la mia) e ragiona secondo misteriosi schemi che sfuggono alla ragione. Per esempio, il 21 giugno si entra nell'estate, ma la mia mente è convinta che si entra nell'autunno perché le ore di luce cominciano a diminuire tanto che quattro mesi dopo alle 16,30 è già buio. Questa cosa mi intristisce e non poco, ma, probabilmente, intristiva anche i popoli primitivi, ma anche quelli più vicini a noi che non conobbero mai la luce elettrica o l'acetilene. Proviamo a immedesimarci in quella povera gente che alle cinque del pomeriggio del mese di novembre o dicembre veniva avvolta dalle più profonde tenebre fino alle 7 del mattino e immaginiamo con quale ansia aspettasse il sorgere del sole. Capite ora perché attendeva con trepidazione il 21 dicembre e perché decine di semidei (Sol invictus) nascono il 25 dicembre, muoiono, scendono agli inferi, sconfiggono le tenebre e ridonano all'uomo la luce? Invece il 21 dicembre mi sento già in estate perché finalmente i giorni tornano ad allungarsi e la luce riporta il buon umore e la gioia di vivere. La filosofia di Leopardi, tutto sommato: della festa il più bello è la sua attesa. Forse per questo, per questi motivi gli antichi contavano gioiodamente i giorni che ci separavano dal Natale della luce scandendo il tempo con una serie di feste che precedevano la nascita del loro Dio. Le nostre trisavole inventarono anche una specie di filastrocca per ricordarsele: Sant'Aloe

(Eligio 1° dicembre) porta la nova: 'u

quattru è de Barbara, 'u sie 'e de Nicola, l'ottu 'e Maria, lu

tririci 'e Lucia e lu vinticinque è du Messia."

'Nu quartu e 'na gazzosa (gassosa

in italiano) era quello che ordinavano i nostri nonni quando

entravano in un'osteria (anzi i vostri, perché il mio e i suoi

amici andavano a litri e senza gassose), oppure la posta in palio in

una partita a carte. La gassosa rendeva il vino frizzante e lo

annacquava un po', anche se di annacquare spesso non ce n'era

bisogno visto che molti osti, già secoli prima di Cristo, avevano

ripetuto milioni di volte il miracolo di Cana, pur senza vantarsene

e non certo per modestia.

VESTIRSI DI GINESTRA

LA PREZIOSA SAPONARIA

Alzino la mano quelli che conoscono questa pianta o ne abbiamo fatto uso almeno una volta. Una volta era una cosa normalissima, anche perché l'unico sapone che si trovava nelle nostre case era quello fatto con la lisciva e la morchia (morga, residui di olio). Oggi non la usa più nessuno, tranne forse me. Se quando lavoro nell'orto per lavarmi le mani usassi ogni volta il sapone spenderei una cifra, senza contare che il sapone industriale a volte produce allergie, invece, mi strofino le mani con qualche foglia di questa preziosa pianta che per fortuna cresce spontaneamente nel mio terreno, una sciacquata con l'acqua e sono a posto.

I TEMPI 'E 'NA VOTA

E

ppe le vie canzune e serenate

IL MATRIMONIO FATTO IN CASA

E

tutta ‘a gente jetta li cumpetti,

Mo

su all’ataru e hau già dittu “SI” Però

chi scostumati ‘sti vicini,

IL

CARNELEVARETTO

Il Carnelevaretto era il curioso nome della messa in suffragio dei defunti confratelli della Congregazione del SS. Rosario che veniva celebrata ogni anno il lunedì di Carnevale nella stupenda chiesetta della Congregazione annessa al convento domenicano edificata nel 1690 dai confratelli Francesco Saverio Bonaccio, Orazio Antonio Novello, Filippo e Francesco Mele e Santino Falbo. A rendere suggestiva (e anche un po' macabra) questa cerimonia era la presenza sull'altare di alcuni teschi di confratelli rinvenuti nelle fossae mortuorum della chiesetta. Col tempo, con la morte degli ultimi priori, il mio bisnonno Ercole Scigliano, di mastro Francesco Sgro e mastro Giuseppe Di Rosa e con lo scioglimento della congregazione questa tradizione caccurese si è persa come tante altre, nonostante un tentativo dell'infaticabile Luigi Ventura di qualche anno fa di farla rivivere.

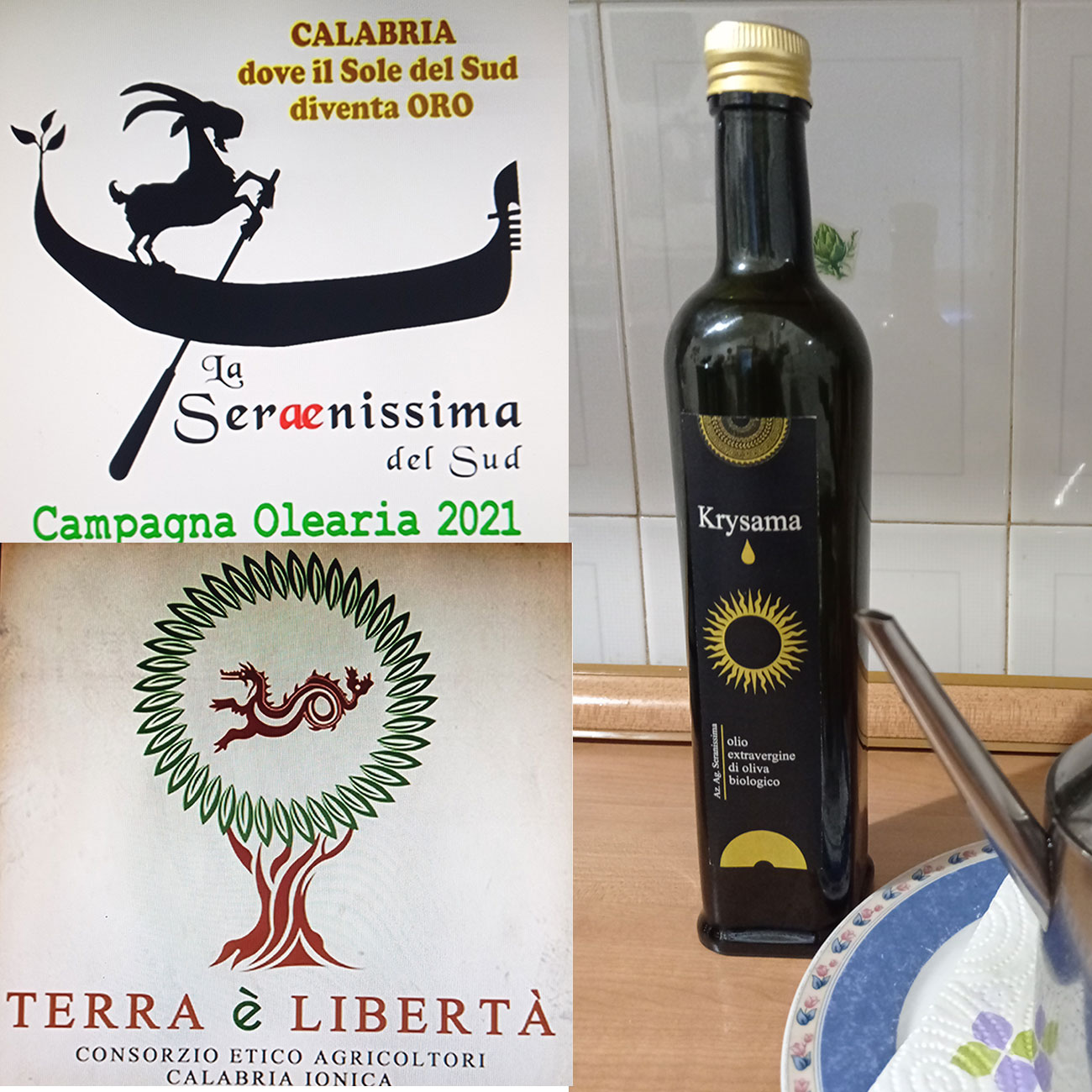

L'OLIO KRYSAMA, UN'ECCELLENZA BADOLATESE

Ho avuto modo più volte di

parlare di una Calabria che speso noi calabresi non conosciamo, una

Calabria che non è solo mare, sole paesaggi mozzafiato, monumenti,

arte, cultura, ma anche una regione con un'agricoltura

all'avanguardia che produce, trasforma e conserva eccellenze agro

alimentari rinomate ed esportate in tutto il mondo. Eccellenze che

spesso troviamo anche negli scaffali dei nostri supermercati o in

punti vendita specializzati, ma che non compriamo perché distratti

da prodotti similari, magari molto più scadenti, magari meno

costosi, ma non certamente ai livelli dei nostri. VINCENZO PARROTTA GIARDINIERE CAPO E CUSTODE

Ieri e l'altro ieri ho pubblicato due

foto sulla vita dei Barracco di Caccuri e sui loro spostamenti da e

al "castello" con una portantina trasportata dai muli;

oggi è la volta di questo personaggio che a vederlo sembra

anch'egli un barone, ma era solo un loro dipendente, il giardiniere

capo e custode inflessibile del parco annesso al palazzo, l'attuale

villa comunale. Si chiamava Vincenzo Parrotta detto 'u Scarolu,

abitava nel rione Pizzetto ed era il padre di Virginia e Alfonsina

Parrotta. Era il terrore dei ragazzini che, mentre lavorava, si

infiltravano nel parco per ammirare i giochi d'acqua, le cascatelle,

le siepi ben curate e molestare i pesci e gli uccelli acquatici che

vivevano nei piccoli stagni artificiali. Qui lo vediamo

"assiso nel suo trono" tra due grandi vasi,

probabilmente di ortensie, nei pressi di un'aiuola all'interno del

parco baronale, in posa per il fotografo con lo sguardo di chi

custodisce con severità dei tesori che oggi ricorda solo chi ha

più di novant'anni. LE BACCHE DI GOJI E I PRIMATI DELLA CALABRIA

Uno nasce e vive in una regione e

crede di conoscerla bene, di conoscerne le bellezze naturali, le

città, i monumenti, la cultura, le risorse, le potenzialità, poi

gli capita di guardare una trasmissione televisiva e di rendersi

conto che della sua terra conosce ben poco o che, almeno, c'è

ancora tanto da scoprire e che, nonostante le denigrazioni e,

soprattutto le ben più odiose auto denigrazioni, il disinteresse

dello Stato, la carenza di grandi infrastrutture come strade e

ferrovie, la spaventosa emigrazione, oggi anche di cervelli, che non

si riesce ad arrestare, la Calabria cresce, produce eccellenze,

conquista primati nazionali e, a volte, europei.

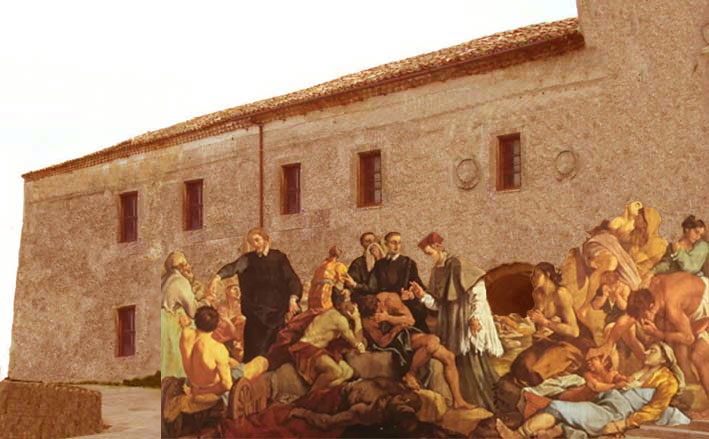

SPAGNOLA E ASIATICA, I "COVID" DEL NOVECENTO CACCURESE

Il

covid col quale stiamo facendo i conti anche noi caccuresi, anche

se, per fortuna, senza danni irreparabili, non è la prima epidemia

che colpisce il nostro paese. Già nei secoli scorsi sono state

molte quelle con le quali siamo stati costretti a fare i conti, a

cominciare dalla peste negli anni 1528, 1582, 1592 e 1592. IL MATRIMONIO "FATTO IN CASA"

Cumu

è contenta oje za Marietta

Questa due

bellissimi scatti dei primissimi anni '60, che, se non ricordo male,

immortalano le nozze della signorina Teresa Lacaria, che abitava

all'inizio di viale della Regina, con un signore piemontese, ci

mostrano il tipico matrimonio dei quei tempi, quello genuino, fatto

in casa, quando ancora non si andava nei ristornati, anche perché i

ristoranti nemmeno c'erano e il boom economico non era

iniziato, primo in via XXIV Maggio, il secondo, circa un

minuto dopo, in via Principessa di Piemonte. E

tutta ‘a gente jetta li cumpetti, Finita la cerimonia si tornava solitamente a casa della sposa o, nel caso questa fosse troppo angusta, in qualche magazzino o in qualche locale di fortuna un po' più grande dove si faceva il ricevimento ('a spartogna) a base di dolcetti e liquori fatti in casa e distribuiti da persone che avevano una certa pratica, sempre le stesse, assunte per l'occasione come si fa oggi con i camerieri. Quasi sempre si verificavano episodi incresciosi perché, probabilmente per la fame a quei tempi molto diffusa, alcuni invitati eccedevano con i dolcetti col rischio che altri restassero a becco asciutto. Allora l'addetto alla distribuzione, con scarso tatto, li redarguiva esponendoli a una figuraccia. Però

chi scostumati ‘sti vicini, Alla

fine gli sposi passavano fra gli amici distribuendo confetti con un

cucchiaio visto che all'epoca non si usavano le bomboniere, quindi

aveva inizio il ballo che a volte si protraeva fino a notte

inoltrata. Ma non era finita perché appena gli sposi si ritiravano

nella loro stanza da letto sotto la finestra si intonava la

tradizionale serenata. In

queste due foto si riconoscono alcune care persone che non so no

più con noi come il dottore Francesco Macrì, e gli amici Paolino

Nesci e Peppino Guzzo.

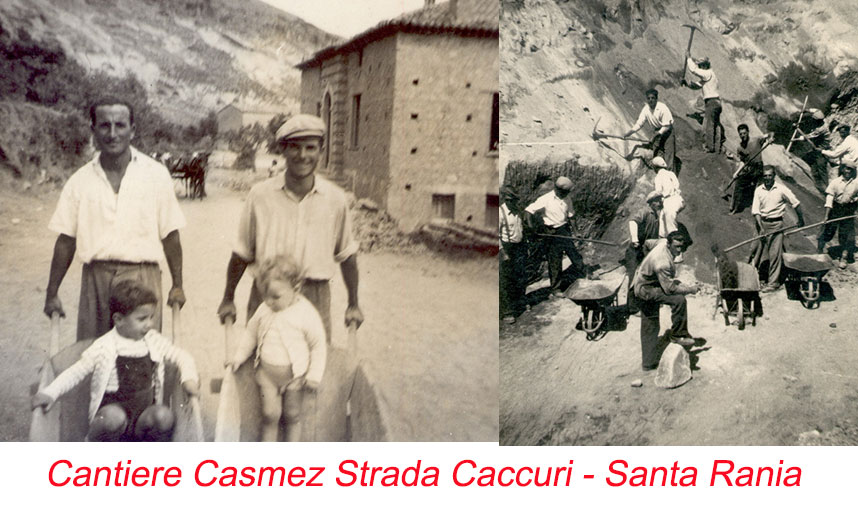

'a

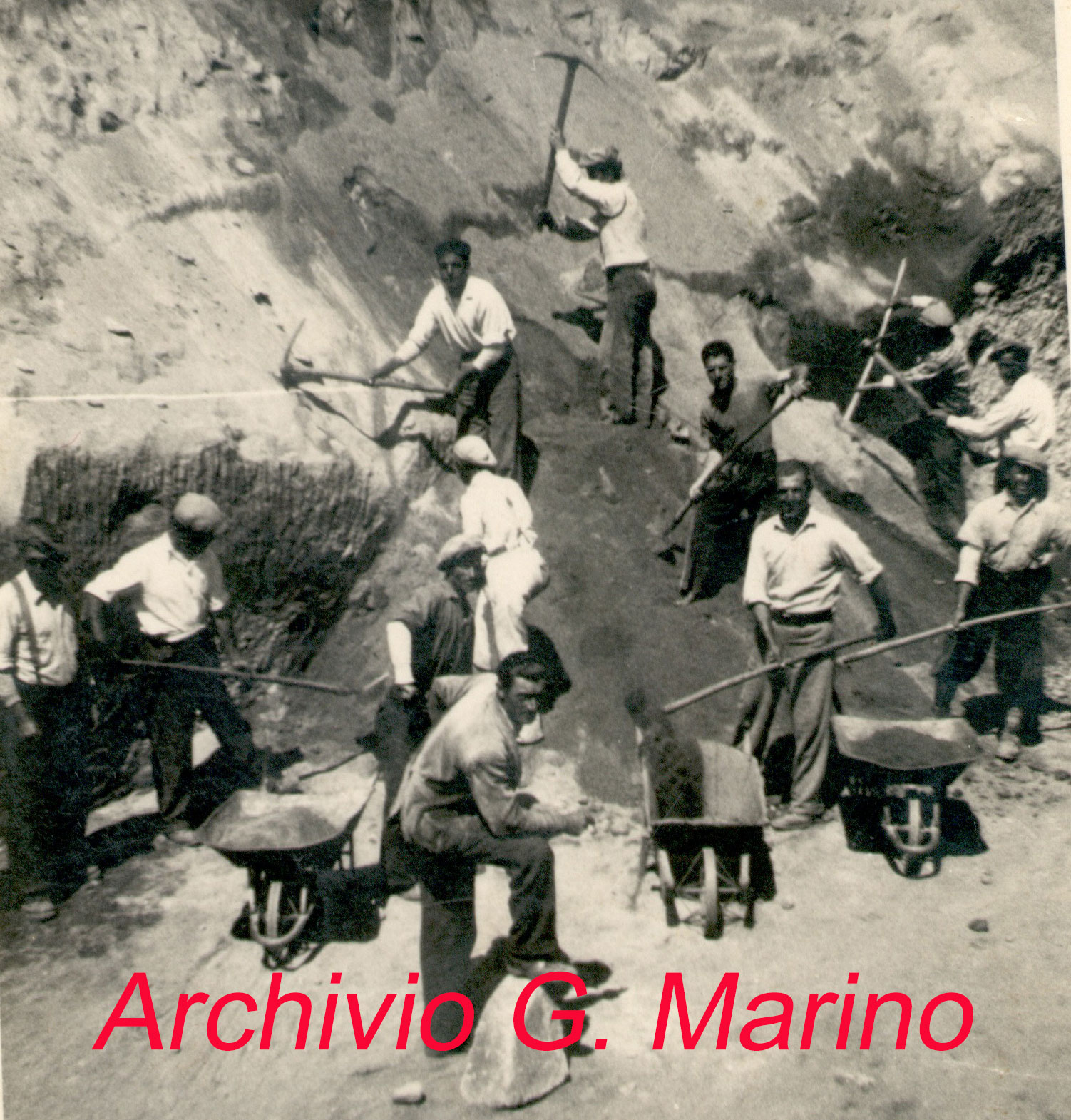

via 'e ru menziornu - la Strada Caccuri - Santa Rania Uno

dei problemi più urgenti da risolvere agli inizi del secolo scorso

era quello di un accettabile collegamento tra Caccuri e la frazione

di Santa Rania che era sorta a circa 7 chilometri a sud -

est della cittadina a ridosso delle contrade Forestella e

Serra del Bosco di Casalinuovo. Lo stato di precarietà dei

collegamenti creava notevoli difficoltà soprattutto quando, in

seguito al decesso di qualche abitante della frazione, se ne doveva

traslare la salma nel cimitero del capoluogo a dorso di mulo, per

non parlare di quello che poteva accadere in caso di emergenze

sanitarie.

CACCIARE 'E MINNE 'E FORA - GLI ANATEMI CACCURESI

Te

vo'scigare 'nu lampu! (Possa

tu essere fatto a pezzi da un lampo!") Vo jire l'acqua, l'acqua! Possa tu trovarti in mezzo ad una piena! Vo jire l'acqua appenninu! Possa trovarti in mezzo ad una piena che ti trascina a valle! Te vo trovare a Vitette! (Vitette è una località alla foce del Neto. L'invettiva, in pratica, significa: possa tu essere travolto da una piena e portato e Vitette dalle acque limacciose del fiume.) Te

via jire cu' lu portigallu alla vucca! (Quando si ammazzava un lupo

gli si metteva tra le fauci un'arancia infilzata in uno stecco.

Chiaro, quindi, il significato dell'anatema.) Te via' scumpunnutu! Possa ti essere scomposto, confuso! Te

viari orbu! Possa tu essere orbo! Te

via scurciàtu Possa tu essere scorticato! Vo jire pettiscigàtu! Possa tu essere uno straccione, un miserabile Chi si nne vo' abbuttare 'na timpa! Possa tu precipitare in un dirupo che ti faccia da tomba! Chi

vo jire limmertu e pellegrinu! Possa

tu essere sempre un povero straccione, un morto di fame, un

pezzente! Va fa 'ncinefrica! Vai a quel paese! (Detto, però, in modo affettuoso) Molti

di questi anatemi venivano usati indifferentemente "cu'

lu sangu all'occhji", ciò accecati dalla rabbia, quindi con la

segreta speranza che cogliessero davvero il destinatario, ma anche

per scherzo, bonariamente, col tono che faceva capire al

destinatario che si trattava quasi di un gesto affettuoso, ma la

cosa più temuta dai caccuresi era la maledizione della propria

madre quando l'odio tra i due arrivava al punto tale che la

genitrice, pur di maledire il figlio che si era macchiato di una

gravissima colpa, rinunciava perfino al pudore che nei secoli scorsi

era considerato il bene più prezioso. Allora la donna si scopriva

il seno (se cacciava le minne 'e fora) per rendere l'atto più

solenne e terrificante e malediva il frutto delle suo grembo.

L'IMMACOLATA DEL 1962

Digitando la parola Immacolata nel mio personale "motore di ricerche" ho ritrovato questa seconda foto della processione dell'Immacolata che scattai nei primissimi anni 60, precisamente l'8 dicembre del 1962. E' stata scattata qualche attimo dopo quella che ho pubblicato stamattina, quando la processione, lasciatosi alle spalle il viale del Convento, aveva già imboccato la via XXIV maggio diretta in chiesa. In questa sono riconoscibili diverse persone tra le quali, oltre al parroco don Salvatore Peri e a Giovanni Muto (Vatticore) con la croce di penitenza, la guardia comunale Luige De Rose, Gennaro Rao che porta la statua, Marcello De Franco in basso al centro tra ragazzi con alle spalle Rocco Spatafora e alla sua sinistra Vincenzo Perri e poi ancora un ragazzo col basco, un cugino dell'ex sindaco Luigi Durante.

INVENTORI E SFRUTTATORI

GRANDI LETTERATI CACCURESI E CERENTINESI

I

CAGNUSI 'E CACCURI Santu

Roccu mio benigno

San Rocco mio, benigno Questa simpatica storiella che mette un po’ in ridicolo le bellissime ragazze caccuresi è stata ripresa dal compianto dottor Giuseppe Aragona nel suo pregevolissimo volume su Cerenzia pubblicato nel 1989 e ristampato recentemente.

A CACCIA DI GALASSIE NELLA TERRA DI LUIGI LIILIO

Stamattina a Savelli mi è capitato di fotografare questa bellissima meridiana collocata sulla facciata della chiesa dei Santi Pietro e Paolo adiacente lo stabile nel quale fu alloggiata per molti decenni la Pretura, attiva già nella seconda metà del XIX secolo. Sotto la meridiana una tabella per il calcolo dell'equazione locale di Savelli che consente di calcolare esattamente il mezzogiorno del luogo che, com'è noto, non coincide con l'ora segnata dall'orologio che è quella del meridiano che passa per l'Etna, ma varia di qualche minuto in più o in meno a seconda che il paese si trovi a ovest o a est dello stesso meridiano etneo. Non ho avuto l'opportunità di chiedere notizie in merito, ma credo si tratti di una lodevole iniziativa dell' osservatorio astronomico Lilio, l'astronomo, medico e matematico cirotano ideatore del calendario gregoriano, sorto qualche anno fa nella zona di Pino Grande e che consiglio di visitare a tutti gli amici perché si tratta di una struttura unica in Calabria, ma anche tra le più importanti in Italia e in Europa, che collabora anche con l'Agenzia spaziale italiana. Per renderci conto delle potenzialità di questo nostro osservatorio basti pensare che il 22 marzo 2017 il suo telescopio ha fotografato la Galassia Sombrero lontana 29 milioni di anni luce e nel settembre dello stesso anno ha ospitato il XXV Congresso Nazionale del Gruppo Astronomia Digitale con la presenza di astronomi di tutta Italia. Un'altra eccellenza calabrese della quale possiamo e dobbiamo andare fieri e che dimostra, che se si volesse si potrebbe fare ricerca di qualità anche in questi nostri paesini destinati a morire nel giro di qualche decennio per lo spaventoso spopolamento e per l'abbandono totale di uno stato che da sempre investe i suoi soldi, anche quelli che l'Europa gli dà per il Mezzogiorno, nella "terra dei conquistatori risorgimentali", mentre qui abbiamo bisogno di tutto, a cominciare da strade un po' più decenti per raggiungere Savelli e il suo osservatorio, ma anche tanti paesi e città della nostra bistrattata, grande, bellissima Calabria. 'A SARMA 'E LIGNA SUTTA 'U LETTU - AH, L'AMORE CHE COSè!

La salma era un'antichissIma

unità di misura in uso già nel XIII secolo in Sicilia, poi estesa

in seguito a tutto il Regno di Napoli, usata sia per misurare le

superfici agrarie, sia gli aridi e, in alcune zone,

anche i liquidi. Il valore variava da zona a zona per le

estensioni di terreno, ma anche per gli aridi. 'E RUSELLE? MEGLIO FARSELE DA SOLE CHE "ABBUSCARLE"

Caldarroste, pastilli, veròle,

brostuli. mondà, frogiate, mondine: per noi soltanto ruselle,

le dolci, calde ruselle che ti scaldano le manI e il cuore e ti

deliziano, il palato, specialmente quando hai la fortuna di trovare

castagne 'nzerte, che siano 'nzerta russa, 'nzerte di Mammola, di

Palermiti (addue 'un se riciu' cchjiu misse cantate) o di Caccuri,

ma, 'a 'nu malu riparu vanno bene pure le mie riggiole arrostite con

una vecchia rusellare sul gas che non è il massimo, come fa notare

qualcuno, ma che è megliu 'e nente o meglio è Il prezzo che

paghiamo alla modernità dei radiatori.

'A SAGLIOLA E LA SCUOLA DI STRADA

Per noi fanciulli degli anni 50 e dei primissimi anni 60 che avevamo la straordinaria fortuna di vivere negli sperduti paesi interni della Calabria, meglio ancora se, come nel mio caso, in un rione all'estrema periferia del paese che stava nascendo allora, con quattro case, un forno, una fontana, due viuzze sterrate e polverose con a ridosso stalle e porcili, la strada era una vera e propria scuola dove imparavi un sacco di cose, assistevi dal vivo a quelle attività umane che consentivano di produrre ciò di cui avevamo bisogno, a procurarci il cibo, gli indumenti, perfino gli svaghi: dalla castrazione dei maiali al metodo originale che le nostre nonne adoperavano per capire se la gallina stava per far l'uovo o se ci voleva ancora tempo, alla filatura, al lavoro a maglia, alla macellazione o al governo degli animali degli animali e ad altro ancora acquisendo quella cultura e una quantità di nozioni che nessun maestro, nessun professore di liceo avrebbe mai potuto darti. Spesso assistevamo agli scambi commerciali e alle interminabili manfrine, schermaglie, sceneggiate per spuntare un prezzo più favorevole e poi alla pesatura dei generi. I fruttivendoli ambulanti che allora arrivavano in paese con le prime Api Piaggio si portavano dietro la stadera, ma, a volte, anche un dinamometro come quello nella foto che non era il massimo della precisione, soprattutto se era vecchio e un po' arrugginito, ma, come si dice, "Chissa era l'ugna" che in dialetto chiavamo " 'A sagliola".

'U SANCERI

“Ntre

vie n’adduru ‘e menta, ‘e rosmarinu,

‘U sanceri era una salsiccia a base di sangue di maiale, di

pecora o di capra rappreso insaccato all’interno di un budello per

soppressate. Le nostre donne lo preparavano mescolando il sangue di

maiale o di pecora con aglio e prezzemolo tritati finemente, sale,

una spruzzatina di pepe e un filo di olio. Da questa operazione si

otteneva un composto che si insaccava delicatamente nel budello

chiudendolo con uno spago ai due lati. Quindi lo si faceva bollire

per circa un’ora, lo si lasciava raffreddare e lo si serviva a

fette accompagnandolo con un rosso di vigna di Barracco.

L'ISTRUZIONE NELL'ITALIA PRE UNITARIA

Una

delle tante “leggende metropolitane” descrive i meridionali

prima dell’unità d’Italia rozzi, analfabeti, non scolarizzati.

In realtà questo è il quadro delle popolazioni meridionali dopo un

ventennio di dominazione sabauda. Prima del 1860, infatti, i livelli

di analfabetismo erano più o meno gli stessi in tutta la penisola

con qualche prevalenza in alcune regioni del nord. Diversa era

invece la situazione degli studi universitari nei quali il Sud

primeggiava largamente sia sul Nord che sul Centro come si evince da

questo specchietto. Fra l'altro il Regno delle due Sicilie

ospitava la Federico II, la più antica università pubblica d'Italia,

fondata dall'imperatore svevo, dopo quella di Bologna che

però fu fondata da una libera associazione di studenti, e

l'Orientale, la prima scuola di sinologia e di lingue orientali

italiana. ISCRITTI

ALLE UNIVERSITA’ ITALIANE SECONDO IL CENSIMENTO DEL 1861 Macroregioni

o città

Numero degli iscritti Napoli

9.459 Sicilia

1.069

Sardegna

137 Piemonte,

Lombardia, Veneto

2.572 Emilia

Romagna

1471 Toscana

764 Umbria

e Marche

259 Dal

che si deduce che nell’anno dell’Unità d’Italia l’ex Regno

meridionale aveva esattamente il doppio degli studenti universitari

di tutto il resto della Penisola. E meno male che eravamo

"peggiori dei beduini" (detto alla quella personcina

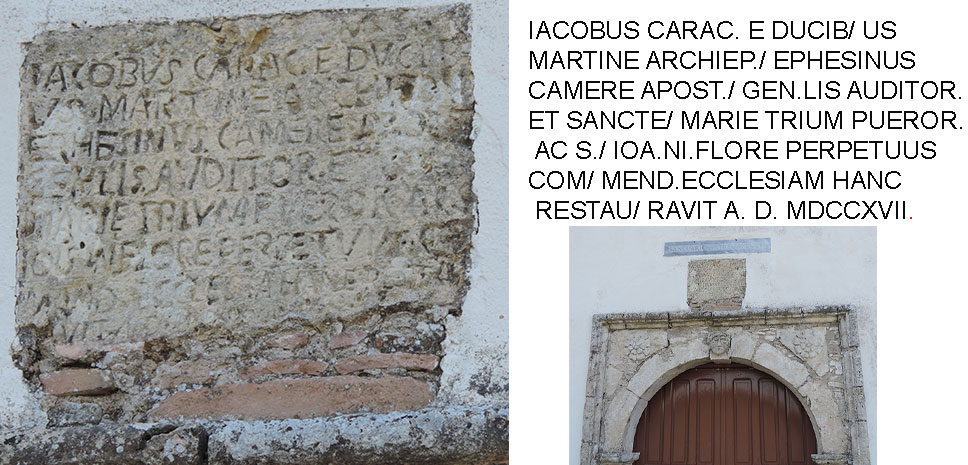

perbene ed equilibrata di Cialdini), rozzi e ignoranti! QUALCHE CENNO SUI "TRE FANCIULLI"

La foto a sinistra ci mostra quel che rimane di un'epigrafe scolpita su pietra tufacea e collocata sul portale della chiesetta dei Tre Fanciulli, un tempo annessa al monastero omonimo i cui resti erano ancora visibili alla fine del XVIII secolo. Da questo prezioso documento apprendiamo che la chiesa dell'antico monastero basiliano, incorporato nei possedimenti florensi dopo che con la donazione di Enrico VI all'abate Gioacchino da Fiore era stato spogliato dei suoi beni, fu restaurata per l'ultima volta dal giovane abate commendatario Giacomo Caracciolo nel 1717. Bisognerà aspettare ancora due secoli prima degli ultimi interventi che ci consegnarono la chiesetta come la vediamo oggi.

CACCURI ADERISCE INCONDIZIONATAMENTE AL REGNO D'ITALIA

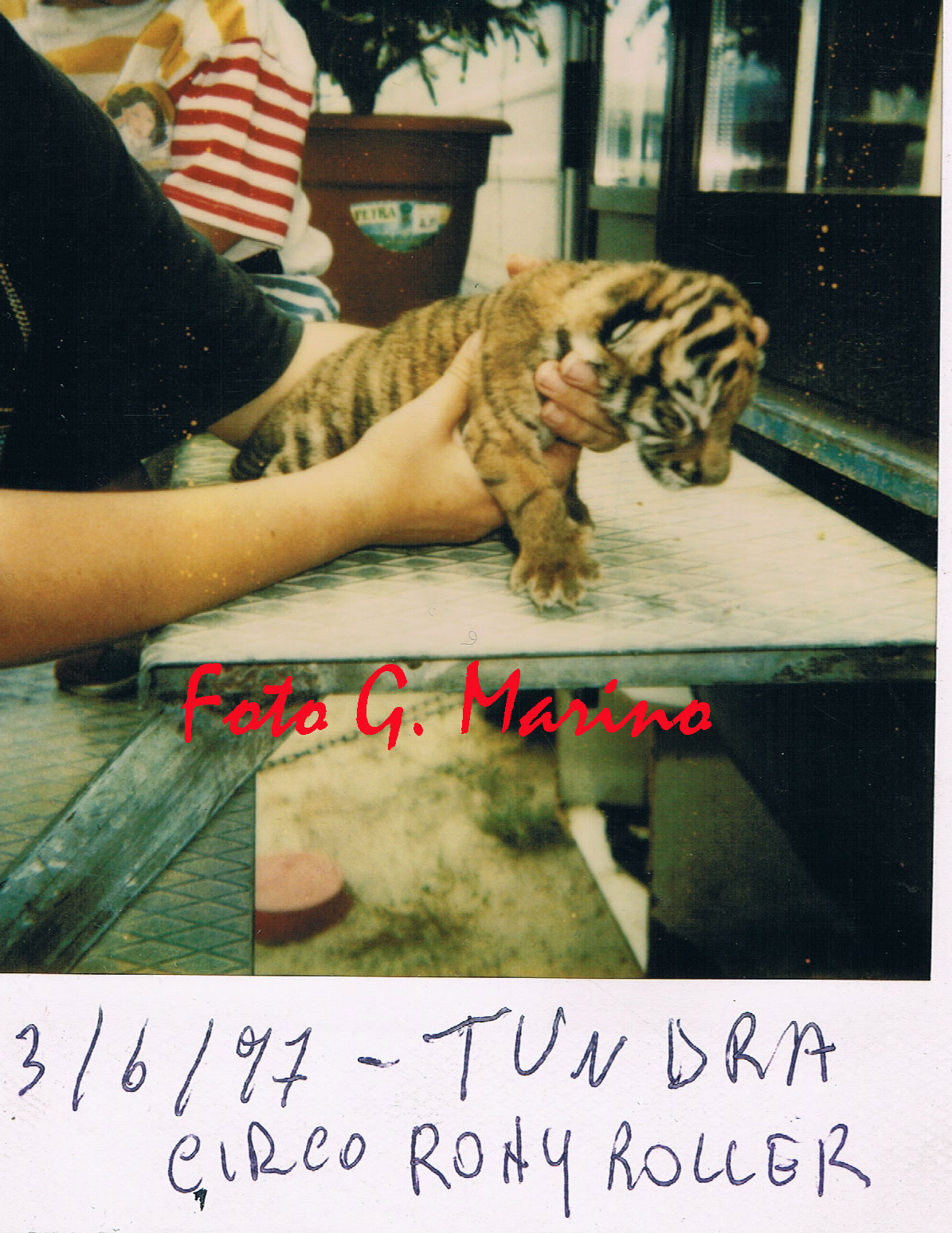

TUNDRA,

LA TIGROTTA CACCURESE Nel

1997, il 2 giugno, dopo tanti anni durante i quali

Caccuri non aveva più dato la luce a nessun bambino, ne ad altre

creature, tranne qualche cane o qualche gatto, si ebbe una nascita

singolare: si trattava di un cucciolo di tigre, al quale venne

imposto il nome di Tundra. La tigrotta nacque da una tigre

in cattività in un circo attendato in quei giorni nel nostro paese,

un evento rarissimo come mi spiegarono all'epoca gli amici circensi.

Purtroppo " l' illustre caccurese" morì

qualche giorno dopo mentre il circo si trovava a Scandale dove

si era nel frattempo trasferito e

da allora a Caccuri continua a non nascere nessuno.

UNA

FOTO DI GRANDE VALORE STORICO

Il cuore economico e sociale di Caccuri era, fino agli inizi degli

anni ‘60 del secolo scorso, il tratto di strada compreso tra la

piazza (quella senza nome da non confondere con piazza Umberto) e

via Misericordia (resti della casa dei Simonetta). In poco più di

cento metri vi erano il forno di Salvatore Blaconà, tre bar, un’ osteria, una trattoria, due

botteghe di sarto, quella di mastro Giovanni Gallo e quella di

mastro Giovanni Secreto, due barbieri, zio Gennaro Parrotta e mastro

Luigi Tallerico, un fabbro ferraio, zio Michele Marino, due calzolai,

due negozi di generi alimentari, quello di Rosina Iacometta, vedova

Fazio e quello di Angelino Secreto, due macellerie, quella di

Eugenio Pitaro e quella di Luigi Iacometta, il

fruttivendolo, un negozio di calzature, un negozio di tessuti,

Maria 'a Marrucarmina (la moglie di mastro Carmine Chiodo) un negozio di elettrodomestici

e una rivendita di tabacchi.

Le osterie, i bar e i saloni erano dei veri e propri centri

di aggregazione e di socializzazione dove la gente si incontrava e

discuteva di tutto. Nel bar Quintieri, all'incrocio tra via

Misericordia e via Portapiccola, c'era anche un bigliardo a stecca e

un altoparlante collegato a una radio col grammofono che diffondeva

le canzoni in voga negli anni '40 e '50. Fu da quell'altoparlante

gracchiante che ascoltai da bambino le note de "Lu pecuraru de

Cerenzia" e de "La donna riccia" di Modugno. Nel piccolo

slargo davanti la casa dei signori Manfreda, verso la metà del

Novecento, erano ubicati,

fra l'altro, l'ufficio postale che, trasferitosi poi in piazza

per un breve periodo, fu ospitato nella casa di donna Lisetta

Lucente alla Misericordia, e l'ambulatorio medico del dottore

Vincenzo Ambrosio, di fronte casa Manfreda.

LA PREVENZIONE DEL MAL DI TESTA

Secondo un’antica credenza popolare caccurese spuntando una ciocca di capelli il primo venerdì di marzo ci si liberava del mal di testa per tutto l’anno senza dover ricorrere agli analgesici. Una medicina popolare che ricorda un po' quella di Plinio il vecchio di grande attualità in questo periodo di terrapiattisti, di scie chimiche, di falsi sbarchi sulla luna e di vaccini che provocano l'autismo che probabilmente si affermò quando si dava la caccia ai gatti, malvagie creature amiche delle streghe.

LE FARMACIE CACCURESI DA LUISA DE MATTEIS A EMILIO SPERLI'

Il 25 aprile del 1922 il Comune di Caccuri autorizzò l’apertura

di una farmacia di proprietà del dott. Vincenzo De Franco in

sostituzione di quella della signora Lucia De Matteis. Don

Vincenzo, oltre che in medicina e chirurgia, era anche laureato in

farmacia e i suoi prodotti galenici erano molto efficaci. Quando fu

nominato segretario comunale in sostituzione del cognato dott.

Vincenzo Ambrosio che divenne medico condotto, per evidente

incompatibilità con l'ufficio pubblico ricoperto, dovette cedere la

condotta al dottore cutrese Raffaele Piterà la cui farmacia era

ubicata in uno stabile di Salvatore Durante in via Simonetta e

quando anche Piterà, uomo di grande compagnia, famoso

"epicureo" e gaudente lasciò libera la condotta,

questa passo al dottor Gaetano De Franco che trasferì la farmacia

nell'antico palazzo De Franco in via Buonasera. Nei primi anni

'60, infine, gli subentrò il dott. Emilio Sperlì e la farmacia si

trasferì in Salita Mergoli.

' A QUINNICINA

Deus in adjutorium meum intendeDomine

ad adjiuvandum me festina Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito SantoCom’era

in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. Grazie

Segnure, ne ngninocchjiamu alli peri vorri e ne sentimu cumpessàre

tutti i peccati c’hamu fattu ‘e quannu simu nati, fino a mo. O

mio amato buon Gesù, chi pe’ la redenzione ‘e ru munnu volisti

nascere, patire e morire, circondato ‘e ri Jurei, ‘e Jura

traditure, con nu baciu traditu, cumu agnellu attaccatu e portatu

allu macellu; portato addue Anna, Erode, Pilato e Caifa, accusatu

‘e ri farsi testimoni, vattutu cu ‘na canna, ncurunatu re spine,

sputatu n’faccia, abbiveratu cu’ fiele e acitu, cu tri chjovura

‘nchjiovarunu i peri e le manu e tutte l’ossa e ru corpu se

meravano. Segnure, pietà e misericordia ‘e ru cielu e re la

terra, di boni e di mali. Signor

mio Gesù Cristo Crocifisso, figlio della Beata Vergine Maria,

aprite le vostre sante orecchie ed ascoltatemi come ascoltaste

l’Eterno Padre sul monte Calvario. (Credo) Signor mio Gesù Cristo, Crocefisso, figlio della Beata Vergine Maria, aprite i vostri santi occhi e guardatemi come guadaste dall’albero della croce la vostra cara madre afflitta e addolorata Maria: (Credo) Signor mio Gesù Cristo Crocifisso, figlio della Beata Vergine Maria, aprite la Vostra Santa Bocca e parlatemi come parlaste a San Giovanni l’Evangelista quando lo desti per figlio alla Vostra Dilettissima Madre Maria. (Credo) Signor mio Gesù Cristo Cocifisso, figlio della beata Vergine Maria, aprite le Vostre Sante braccia ed abbracciatemi come abbracciaste l’albero della Croce e la Vostra Cara Madre Afflitta e Addolorata Maria. (Credo) Signor mio Gesù Cristo Crocifisso, figlio della Beata Vergine Maria, aprite il vostro Amorosissimo cuore e in tutto ciò che vi domando esauditemi come piace alla Vostra Santa Volontà. (Credo) Tre “Credo” in onore delle tre ore che stette il Signore in agonia. Oi Gesù, oi Gesù, tutti quanti chjiamamu a Gesù, Gesù quannu me veni appressu e ra grazia veni. Gesù mio quantu si’ bellu, Gesù mio quantu si’ caru, Gesù mio quantu si’ riccu e nue simu poveri, tu fannìla ‘a caritate cumu a tutte l’atre anime chi simu unite alla preghiera, Gesù mio stenna ‘sta manu ca tutti nue facimu pace, ca ‘stu sdegnu s’alluntana, Gesù mio cumu me piaci. Oi Gesù, oi Gesù, oi San Giuvanni mio, convincialu tu, ca tu he dichiarare ca ‘sta’anima mia si l’ha de pijare Gesù, Giuseppe e Maria. Cruce Sante ‘e ru Segnure, tu veni cu’ rigure e lu spiritu infernale mannalu cu lu male, de male e d’agonia, Cristo andate via. Fujiti, male occasioni, ‘e ra mente mia, ‘e ra casa mia, ‘e ra gente mia, ‘e ra ruga mia. Segnure pietà e misericordia du cielu e da terra, ‘e ri boni e di mali. Chi bella cosa chi va pe’ la terra, è lu Gloriosu Figliù re Maria, chillu c’ha criatu celu e terra e spargia sangu pe’ l’anima mia. O mio amato e buon Gesù, tu quannu si chjiamatu, tannu veni, alle quattro, alle sie, alle nove ure, quannu nascia la Luna e quannu chjova, veni a ‘sta casa, re ‘sta peccatura ca tutta chista casa cunsùla, apri l’ali ca cu tia mi c’aruru, te pigli l’alma e me lassi lu core. Stamattina jennu pe’ via scontai Gesù, Giuseppe e Maria. Io le fìcia ‘na vera nchinata, si mi ce vo’ a mia a ‘sta compagnia. Illa ha rispusu cu parola amata: “Figlia, si vo venire sta a tia”. Mo chi me viju re Gesù mmitàta, lassu lu munnu e vaju cu Maria, io te salutu e te ricu l’Ave Maria. Grazie Segnure e tante benedizioni pe’ quantu anime criasti allu munnu e ra prima fina alla fine. Grazie Segnure e tante benedizioni pe’ quantu pampine ‘e arbuli ce su’ allu munnu. Grazie Segnure e tante benedizioni pe’ quantu cocci ‘e rina ce su’ allu munnu. Grazie Segnure e tante benedizione pe’ quantu gucce ‘e acqua c’è su’ allu mari finu a chi ‘e benedizioni superiscianu tutti i peccati chi ce su’ 'a terra. CURIOSITA' ANAGRAFICHE CACCURESI E LA STORIA DI PANAZZU

Nel Cinquecento a Caccuri, figuravano, tra gli altri, anche questi

cognomi: Gaita, Crissune, Accepta, Onesto, Mataxa, Santello,

Maglocco, Cucchiero, Capillo, Bucchinfuso, Crescione,

Quattromani, Spolveri, Xpano, Accimbatore, Patrizio, Mingazio, tutti

scomparsi da secoli. Altri cognomi presente nell'anagrafe caccurese

nei successivi secoli e comunque fino alla metà del XIX secolo

erano i Manfreda, i Procopio, i Montemurro, i Leonetti, i Iesu,

quest'ultimi di probabile origine ebraica. SAMBUCO CONSERVA E SCIRUBBETTA

'U FERRU FILATU (IL PIERCING DEL MAIALE)

ROSUZZA 'E PETRE - PETRE

Viveva

a Caccuri a cavallo tra il XIX e il XX secolo, una povera donna di

nome Rosina, ma che tutti chiamavano Rosuzza e che, purtroppo, non

sono riuscito a identificare. Era una sempliciotta, analfabeta che

non aveva la più pallida idea di come fosse fatto il mondo. Viveva

da sola perché il marito e i figli erano da tempo emigrati in

America e il sogno suo impossibile era quello di poterli un giorno

raggiungere per stare con loro e vincere la solitudine.

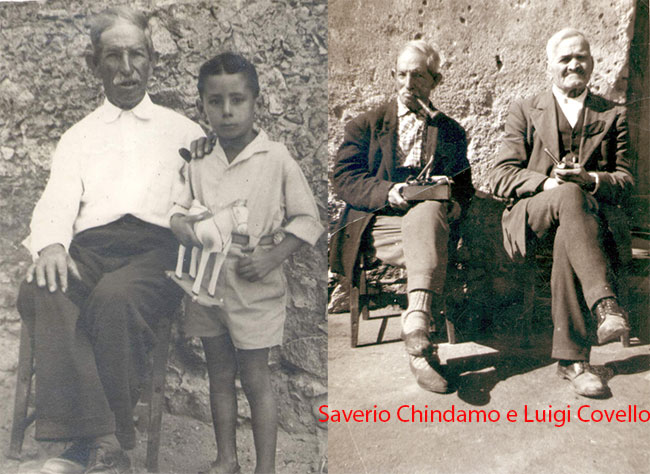

Come

tanti, forse come tutti quelli che, emigrati in America

per lavoro, fecero ritorno in Italia, per loro volontà o

perché costretti da qualche grave motivo, nonno Saverio sentì per

tutta la vita una struggente nostalgia per quel paese che, anche se

lo aveva sfruttato costringendolo a scavare carbone a centinaia di

metri sotto terra come un dannato, gli aveva dato, per la prima

volta in vita sua, un po’ di dignità, quella dignità che invece

gli aveva negato il Regno d’Italia dei Savoia che era nato circa

un ventennio prima di lui e, soprattutto, gli aveva consentito di

mettere da parte le famose seimila lire che occorrevano, agli inizi

degli anni venti a Caccuri per costruirsi un monolocale di otto

metri per cinque. Così, quando nel 1958 un ictus e una conseguente

paralisi lo costrinsero a starsene a casa, lui che nella vita non

aveva mai avuto un attimo di riposo e che quando tornava la sera a

casa con l’asino carico di legna si caricava anch’egli più

della bestia, mi faceva sedere accanto a lui e mi parlava di

quel mondo “fiabesco e sconosciuto.”

FRATELLI FODERO FUOCHISTI OVVERO "I PURBERARI"

Nella prima metà del XX° secolo gli spettacoli pirotecnici della

festa di San Rocco e delle altre feste che si celebravano a Caccuri

erano curati da fuochisti del

luogo, i fratelli Nicola e Vincenzo Fodero, originari di Belcastro,

ma sposati con ragazze

caccuresi e residenti nel

nostro paese da molti anni. Uno dei numeri più apprezzati dai

giovani e meno giovani del tempo era il famoso “asino

scoppiettante”, una carcassa a forma di somaro costruita con

stecche di legno e altri materiali di fortuna ed imbottita di

girandole e botti che zu Nicola (a destra nella foto) si caricava sulle spalle prima di

accendere le girandole e

di mettersi a “sgroppare” di qua e di là sulla piazza in un

fantasmagorico gioco di luci e colori per la gioia dei presenti.

'E CACCURI MANCU 'U PORCU

IL TEATRO VIAGGIANTE NEL SECONDO DOPOGUERRA

Negli anni ’40 dello scorso secolo, dopo la fine del secondo

conflitto mondiale, anche Caccuri era meta di compagnie

teatrali viaggianti sui carri di Tespi che giravano in lungo e in

largo la penisola cercando di sbarcare il lunario facendo

dimenticare alla gente gli orrori della recente guerra con le loro

“mirabolanti” commedie. Spesso, qui da noi, attori e capocomici

erano vittime di piccole truffe e raggiri messi in atto da non

troppo onesti giovanotti che si intrufolavano nel teatrino

improvvisato (in via Parte nel garage Ambrosio o nel palazzo De

Franco) con le più furbesche trovate, senza pagare il biglietto.

Alcuni personaggi delle opere rappresentate divennero così popolari

da trasformarsi in soprannomi di gente del luogo come

"Famiglio", soprannome del compianto, carissimo compare

Rocco Parrotta.

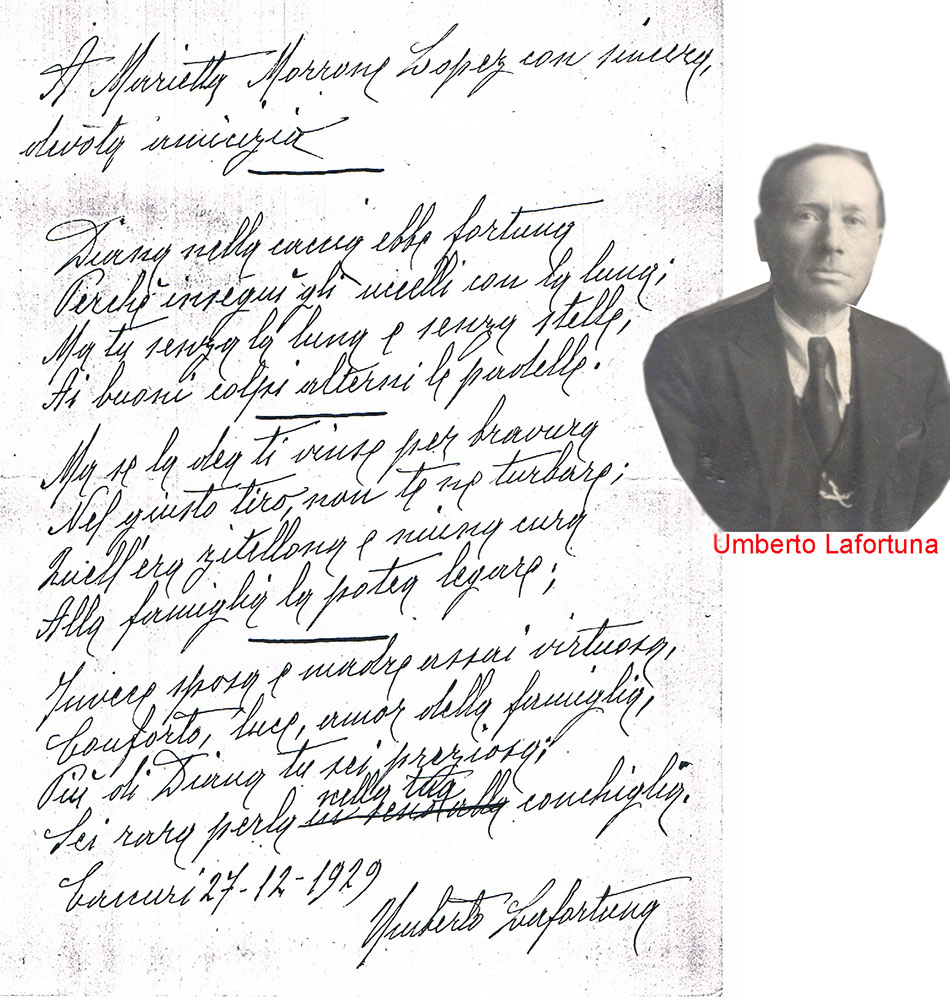

A

MARIETTA MORRONE LOPEZ

Riordinando i miei archivi mi è

capitata tra le mani la fotocopia di questa stupenda ode del poeta

Umberto Lafortuna dedicata alla signora Marietta Morrone Lopez che

mi sembra degna di essere tramandata

ai posteri per la bellezza dei versi e quella di due persone come la

signora Morrone e l'illustre maestro caccurese che, oltre all'amica

in questione, celebrò con il suo canto anche alltri amici come

Ernesto Benincasa e Vincenzo Guzzo mettendo in luce tutta la sua

grandezza, non solo di poeta per l'infanzia e vernacoliere. Ma

se la dea ti vinse per bravura Invece

sposa, madre assai virtuosa TACCE E POSTE

Chi ha meno di quarant'anni

difficilmente avrà mai visto una "posta o una taccia", ma

chi ha la mia età le ricorda benissimo perché gli capitava di

vederle quotidianamente. Le poste si trovano ancora negli

allevamenti di equini o in qualche scuderia, ma le tacce

sono sparite da decenni cancellate dalla tecnologia come le macchine

da scrivere, il calamaio, il lume a petrolio, perfino il flop

disk. P.S.

SANTA RUMINICA

Fino alla metà del secolo scorso

quando un cacciatore uccideva un lupo riceveva il plauso di tutto il

paese, soprattutto dei pastori ai quali la povera bestia ogni tanto

scannava qualche pecora. La carcassa dell'animale veniva portata

in trionfo per le strade del paese seguita da una folla festante.

Nella bocca si infilava un legno appuntito al quale era stata

infilzata un'arancia per tenere spalancate le fauci dell'animale e

ognuno offriva un dono a colui che aveva liberato il paese

dalla bestia feroce. Una curiosità: il lupo ucciso con l'arancia in

bocca veniva chiamato "Santa Ruminica" (Santa Domenica),

forse perché, in ricordo del rispetto dei leoni nei confronti della

santa che si rifiutarono di sbranarla quando fu condannata al

martirio per cui i carnefici dovettero decapitarla, era considerata

anche la patrona del lupo. I lupi venivano anche scherzosamente

definiti dai nostri nonni "vacaturi", sfaccendati, nemici

del lavoro. CIAVULE (taccola, corvus monedula)

"Che

fine hanno fatto 'e

ciavule?" è la domanda che ci

poniamo in molti dopo la scomparsa di questi socievoli animali

che fino agli inizi degli anni '90 vivevano nei

fori per impalcatura (grupi 'e nnàita) del

castello, nonostante la caccia spietata che gli davano i ragazzi con

le loro frecce (fionde)

da non confondere con i dardi che scagliavamo con l'arco (freccia

a spizzìnguli dove 'u

spizzìngulu era

appunto il dardo).

Per evitare equivoci dirò che, oltre che i dardi, con

il sostantivo spizzingulu indichiamo

anche la parte della tagliola per gli uccelli dove viene collocata

l'esca. ‘U RRUMMULU

Prima

di parlare del gioco bisogna premettere che, per il 90%, i

"rrummuli" dei fanciulli caccuresi, erano fabbricati dagli

stessi, spesso mettendo a repentaglio le mani esposte,

pericolosamente, alle asce o alle raspe. Ma si trattava, quasi

sempre, di veri e propri gioielli. I migliori erano quelli di

"ilice" (elce, leccio), un legno molto duro che preservava

" ' u rumulu" dai danni di cui parleremo in seguito. Le

trottole che si compravano nei negozi, colorate e con la parte

inferiore rigata, venivano disprezzate dai ragazzi che le chiamano

spregiativamente "tavulonzi" (tavoloni, pezzi di legno

molliccio). Il gioco consisteva nel lanciare la trottola,

attorno alla quale si attorcigliava un lungo spago, cercando

di colpire con la punta, quella del malcapitato di turno che era

costretto a "parare", cioè a lasciare la propria trottola

per terra alla mercè degli spietati compagni. Ovviamente le punte

delle altre trottole lasciavano il segno, soprattutto se quella

"parata" era un "tavulonzo". Se non la si

colpiva direttamente, il lanciatore aveva la possibilità di

prendere sul palmo della mano la propria trottola mentre ancora

girava, accostarsi a quella "parata" e colpirla con la

propria ancora in movimento. Se il lanciatore non riusciva a colpire

la trottola direttamente o nemmeno con la sua prendendola sul

palmo della mano mentre ancora girava o, addirittura, non riusciva a

fare girare la propria, doveva rassegnarsi a "parare" a

sua volta "il suo rrummulu" e assistere ai generosi

tentativi di disintegrarglielo.

‘A JOCCA

"

Me para ca se vo' parare jocca" esclamava mia madre quando una

gallina cominciava a crocchiare e col un comportamento insolito, manifestava il suo

"desiderio di maternità".

Allora la mamma prendeva una cesta di vimini, qualche

straccio e si affrettava a prepararle il nido contenente

un discreto numero di uova, sempre, chissà per quale arcano mistero,

in numero dispari, che la chioccia si affrettava pazientemente a

covare. Allora anche per noi fanciulli iniziava un'attesa impaziente

che durava fino a quando le uova non cominciavano a schiudersi e i

pulcini completavano l'opera liberandosi completamene dal guscio.

Qualche volta capitava che fra le uova ve ne fosse uno

"cuvatusu" cioè non fecondato dallo sperma del gallo,

destinato fatalmente a marcire sotto la chioccia per cui dovevamo

sorbirci il suo pestilenziale odore.

Ogni volta che la chioccia si prendeva una breve pausa

allontanandosi per qualche attimo dal nido correvamo a esaminare

attentamente le uova nella speranza di scorgere

qualche segno di vita. Poi,

quando nascevano i pulcini e la covata cominciava a razzolare nel cortile, la seguivamo a prudente distanza perché

la chioccia, temendo che volessimo far male ai piccoli, centuplicava

la sua aggressività. Oggi anche da noi è difficile trovare

qualcuno che allevi ancora galline e chi lo fa le compra già quasi

adulte, di quelle nate nelle incubatrici.

Insomma una sorta di fecondazione assistita. Per le galline

non si applica la legge 40 e la chiesa non è contraria alla

riproduzione dei polli con metodi artificiali. Almeno per ora.

Addio vecchia, nevrotica, amata jocca!

‘U RIOLU

L’orzaiolo

è una fastidiosa infezione di alcune ghiandole dell’occhio che si

manifesta con una leggera tumefazione della palpebra, un malanno non

molto grave che di solito guarisce da solo senza problemi, ma che

comunque è bene non sottovalutare.

‘U PUTIGHINU (IL TABACCHINO)

'A ZAGAROGNA

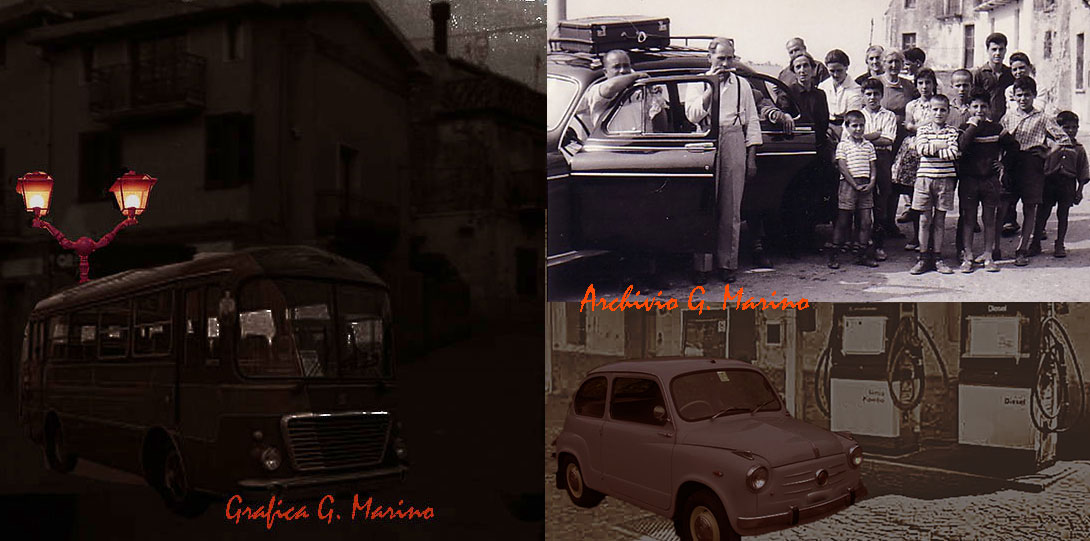

Negli

anni ’50 la vecchia corriera per Crotone passava da Caccuri alle

quattro del mattino, nel buio più pesto. Per questo motivo i

Caccuresi l’avevano simpaticamente ribattezzata “ ‘a

zagarogna”, il barbagianni, che, come è noto, è un uccello

notturno. A quei tempi un viaggio a Crotone o a Catanzaro

poteva a volte trasformarsi in un'avventura, se non un incubo. Non

era infrequente, infatti che la vecchia corriera forasse o l'acqua

del radiatore andasse in ebollizione il che costringeva lo

"chafferro", come lo chiamavano i nostri nonni, a un

supplemento di fatica pe riparare il guasto. Fra l'altro doveva

percorrere la tortuosa e a tratti sconnessa 106 per cui, per

raggiungere da Caccuri la "città di Milone" impiegava

oltre un'ora quando tutto andava bene. Verso la metà di quel decennio, oltre al pullman della ditta Romano, erano in servizio due

noleggiatori, Luigi Pisano, con una Fiat Diesel 1400 e l'anziano

Domenico Capozza con una delle prime Fiat 600.

QUANDO SE 'MMIAVA LA CAMPANA

Fino a quasi la seconda metà del secolo scorso la grande campana della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, fusa nel 1578 da Angelo Rinaldi per l’Università di Caccuri, veniva suonata a distesa ( 'mmiata) facendola oscillare pericolosamente nel giorno in cui veniva eletto un nuovo papa. Quattro robusti giovani la spingevano con forza per imprimerle un moto oscillatorio. La cosa si ripeteva per alcuni minuti per comunicare l' "habemus papam" ai contadini sparsi per le campagne caccuresi. Il suono era così forte, assicuravano i vecchi caccuresi, che i rintocchi raggiungevano Altilia e Belvedere di Spinello. Il 2 marzo del 1939 in occasione dell’elezione al soglio pontificio di Eugenio Pacelli, papa Pio XII°, dopo qualche oscillazione all'improvviso si staccò il battaglio che finì su di un tetto di una casa di fronte il campanile sfondandolo. Da allora, per motivi di sicurezza, si pose fine a questa antichissima tradizione, ma il suono armonioso delle campane di Santa Maria delle Grazie, suonate magistralmente dal compianto Alfredo Rao, sagrestano della parrocchia, o da altri maestri campanari, specialmente in ocacsione di festività solenni, fu udito fino agli ultimi decenni del secolo scorso.

FARFALLE E UPUPA NEL CULTO DEI MORTI CACCURESI

MATRIMONI E VISCUVATI RE LU CELU SU' CALATI

Si sa, "Matrimoni e vIscuvati re lu celu su' calati",

ma le ragazze caccuresi in età di marito, nei secoli scorsi,

avevano un sistema infallibile per sapere in anticipo che tipo di marito

era loro destinato: quando volevano conoscere la sorte nuziale che

le attendeva, gettavano per strada una pietruzza e, dalla

"meza porta" guardavano attentamente il primo uomo

che passava. Se era un contadino quella ragazza avrebbe sposato

sicuramente un contadino, se passava un artigiano, sicuramente

sarebbe stato un artigiano a portarla all’altare e così via. |

.jpg)