|

Riflessioni sul dialetto |

|

Girando per il paese mi capita sovente di cogliere frammenti di

conversazioni tra premurose mamme intente a insegnare ai

figlioletti la lingua italiana, molte volte in un italiano

corretto, altre volte in una lingua che è la traduzione letterale

dal dialetto all'italiano. Se, ad esempio, traduco

letteralmente "Vaju addue nanna",

ottengo una frase in un italiano bastardo che suona: "Vado dove

la nonna" perché in dialetto, invece della preposizione

articolata "dalla", adoperiamo l'avverbio di luogo

"dove." Bene, frasi come questa, non solo mi è

capitato di sentirle centinaia di volte, ma mi hanno procurato anche

un sacco di lavoro come maestro per correggere qualche mio

alunno che le pronunciava. Nel nostro dialetto facciamo un uso molto

diverso delle preposizioni semplici o articolate, rispetto alla

lingua italiana. Ad esempio diciamo "Vaju alla

cchjiesia", mentre in italiano si usa "in",

"Luigi è ricotu alla casa", con la preposizione

articolata mentre in italiano usiamo quella semplice: "Luigi è

tornato a casa." La stessa cosa vale per i verbi. Molti verbi

che in italiano sono transitivi, in dialetto diventano

intransitivi o viceversa per cui non è possibile una traduzione

letterale dal dialetto all'italiano, così come non è mai possibile

anche dall'italiano in altre lingue. Questo, però, non significa

che la nostra lingua materna sia un qualcosa da buttare, anzi la sua

conoscenza, essendo il dialetto il prodotto dell'incontro,

nell'Italia meridionale e, in Calabria in particolare, di

decine e decine di civiltà, costituisce un cospicuo patrimonio di

conoscenza che ha affascinato grandi studiosi, anche stranieri, a

partire dal Rohlfs.

Francamente

non riesco a capire per quali ragioni i genitori d'oggi siano così

restii ad insegnare ai loro figli il nostro dialetto (una

lingua così bella, così ricca, così varia, con una potenza

espressiva impressionante), come se la sua conoscenza, in

aggiunta all'italiano che impareranno poi a scuola, negli

uffici, guardando la televisione, navigando in internet,

portasse ad un impoverimento e non, viceversa, ad un arricchimento

culturale.

Dialetto e meteorologia Chjiaria

Scamapare . Arbare cu lu tizzune benerittu

ZIMMELLI

Cari giovani caccuresi, avete mai sentito la parola "zimmelli?" Mi auguro di si perché questo significherebbe che c'è ancora gente che la usa e la tramanda alle giovani generazioni. E' un bellissimo sostantivo usato anche in modo un po' scherzoso per indicare suppellettili, oggetti dismessi o anche ancora in uso, materiali vari che ci creano un po' di ingombro, cose che magari potremmo anche non utilizzare, ma che per un motivo o per l'altro ci teniamo ancora in casa. Per esempio, la mia soffitta è piena di zimmelli e anche la cantina e la baracca laboratorio di Zifarell, anche perché c'è chi me ne porta sempre di nuovi. BUSJETTU

Come per le specie in estinzione

dovrebbe esserci una sezione del WWF che si interessasse anche

dell'estinzione dei dialetti o perlomeno di alcuni aggettivi,

sostantivi, modi di dire dei nostri dialetti. Difficilmente ai

nostri nipoti nati all'estero o in Padania i nostri figli

insegneranno i nostri dialetti, così, a meno che non nascano altri

Rholfs, le lingue locali si estingueranno; già è a serio rischio

l'italiano grazie ai giornalisti e ai conduttori e alle conduttrici

delle televisioni pubbliche e private, figuriamoci il caccurese o il

calabrese.

'A SCIPPA E L'ANTU

Doppu

‘na jurnatazza re zappune, all’antu

‘e ru patrune, ‘ntra ‘na vigna, zu

Roccu ha pezziatu ‘nu zippune, ha

priparatu ‘nu collatu ‘e ligna, e,

doppo chi ha aracquatu l’orticellu, Tra i sostantivi ereditati dalla civiltà contadina ormai quasi scomparsi dal nostro dialetto, anche per la scomparsa di molte attività agricole voglio oggi ricordarne due: antu e scippa. 'A scippa era lo scasso profondo del terreno per l'impianto di un nuovo vigneto. Oggi lo si fa con gli escavatori, ma una volta era i lavoro più pesante e massacrante per i poveri contadini che lo facevano con zappe lunghe una quarantina di centimetri che affondavano completamente nel terreno per rivoltarlo. L'antu era invece il fronte, l'avanzamento , una linea retta immaginaria di fronte la squadra di zappatori che segnava il limite tra il terreno già zappato e quello ancora "margiu", cioè non zappato. PIETRE CACCURESI 17

gennaio 2024

Nella giornata dei dialetti non poteva mancare una riflessione, anzi

un omaggio alla nostra lingua caccurese. Lo faccio palando delle

pietre.

PESSULI

CRETTU

GORGIA - GE

Oggi la mia riflessione sul dialetto riguarda un sostantivo del quale ho già parlato tempo fa in un altro contesto. Anche questa parola oramai è usata pochissimo dai caccuresi sostituita da quella italiana "dialettizzata." 'A gorgia è la branchia del pesce, ma detto per gli umani caccuresi è un sinonimo di gola. Gorgia però viene usata prevalentemente per dire che uno si sgola, urla o semplicemente ripete ossessivamente ( He fattu 'e gorge) una cosa a qualcuno duro d'orecchio, restio ad ascoltare i buoni consigli.

'NGNIMARE, 'NGUMARE, 'NGULLARE

FURGATA

16

gennaio

OCCHJI E RINARI

Oggi vi regalo un bel proverbio frutto della saggezza dei nostri

antenati: ABBUSCARE 'NA RUSELLA

ZICU E GUTTU

‘NTRICARE ‘U VILLICU

‘A majilla nel nostro dialetto indica la madia quel

cassettone nel quale le nostre nonne, ma anche le nostre mamme fino

a una cinquantina di anni fa impastavano e “scanavano” cioè

preparavano le forme di

pane sa infornare. Per impastare il pane ovviamente si appoggiavano

col ventre al bordo della madia più o meno all’altezza

dell’ombellico per il grembiule (‘u sinale) si sporcava ( se

‘ntricava) di farina. Da qui la metafora caccurese ‘ntricare

‘u villicu alla mailla. ACCUCCHJIA VILLICHI

Accucchjia villichi è una bellissima metafora caccurese per definire i sensali di matrimoni, quelle persone che si adoperavano per favorire l'incontro tra i giovani per combinare un matrimonio, che magari "portavano 'a 'mmasciata", insomma un mezzano o una mezzana come ne esistevano tanti un secolo fa. Accucchjia villichi, infatti, letteralmente significa "uno che avvicina, accoppia gli ombellichi". ACCUNTU MUSCIU

'A SASSULA E L'ECATOMBE DELLE BOTTEGUCCE

Ho chiesto per gioco ai miei

nipotini se conoscono questo oggetto e se per caso sanno

anche come si chiama. Per scherzo, ovviamente, perché non solo non

possono conoscerlo loro, ma probabilmente anche quelli che hanno

meno di 60 anni, salvo qualche rarissima eccezione. Si tratta,

infatti, di un utensile delle vecchie bottegucce di generi

alimentari e dei mugnai sparito assieme a questi piccoli esercizi

commerciali specializzati, sostituiti da supermercati e

ipermercati che traboccano merci di ogni genere dove compri l'acido

muriatico assieme al salame, gli accessori per auto assieme alla

marmellata, il pane fresco assieme alle scarpe ortopediche e anche

se hai sotto gli occhi il prodotto che devi comprare, non

riesci a vederlo confuso tra migliaia di altre cianfrusaglie e non

trovi un commesso per chiedergli aiuto nemmeno a spararti. Intanto

assieme alle botteghe sono spariti i bottegai, si sono chiuse

migliaia di porte, rimosse migliaia di insegne e i paesi si sono

trasformati in cimiteri.

JIRE ALL'ACQUA CU' LI FISCINI

Sembra incredibile, eppure ancora oggi c'è gente chi va all'acqua cu' li fiscini che poi sarebbe una variante di " 'a fatiga 'e ra magarella", la tela del ragno, ovvero fare qualcosa di completamente inutile. Jire all'acqua cu' li fiscini infatti significa andare a far provvista di acqua con i particolari cesti di vimini che venivano legati al basto delle cavalcature per trasportare ortaggi e frutta, non certo liquidi. Oddio, ogni tanto capita che gente incapace di misurarsi e presa da delirio di onnipotenza ci provi, ma la figura barbina a quel punto è inevitabile. OHI CECè

Dedicata a tanti politici e capizzuni dei nostri giorni Ohi

Cecè, ohi Cecè E poi ditemi se i nostri nonno non erano grandi filosofi!

C'E PASSATU SAN GIUSEPPE CU' LU CHJIANOZZULU

CANCIARE PILATURA

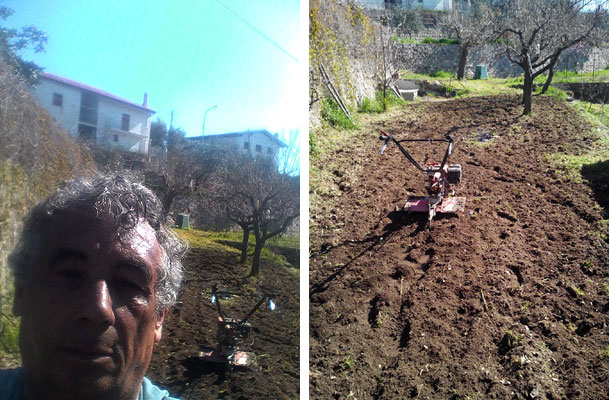

Stamatina 'stu quatru 'e ortu ha canciatu pilatura: alle 8 era 'n erbinaru, all'una era già lavuratu, 'nzurcatu e chjiantatu. "Canciare pilatura: quante volte abbiamo sentito nel corso della nostra vita questa espressione adoperata per sottolineare un cambiamento in meglio dell'aspetto di una persona o anche di una cosa come nel caso " 'e ru quatru 'e lortu." Lo diciamo di una persona quando a causa di una malattia o di una vita stentata, di affaticamento, di sofferenza fisica o psicologica si riduce in cattive condizioni e poi, cessata la causa, si riprende e torna alla normalità, cioè "cancia pilatura" o quando ripariamo una casa, ripuliamo il giardino, restauriamo qualcosa. La perifrasi, probabilmente, ha origine dalla muta del pelo a primavera da parte di alcuni animali quando il vecchio pelo viene sostituito dal nuovo più folto e più lucente (le lùcia lu pilu). 'U PUPPU

'E MMOTE

La semina autunnale che mi teneva in apprensione è completata e anche il cenone di questa sera di vigilia è quasi pronto. A questo punto non ci resta che tabbariàre fino alle 8 di sera in attesa di sederci a tavola e goderci la notte di Natale, un Natale in tono minore forse senza nemmeno la fòcera per cui potremo tabbariàre anche dopo cena. Bellissimo questo verbo del nostro dialetto; il maestro Camilleri avrebbe detto “tambasiàre”, ma l’origine e il significato sono identici: gironzolare di stanza in stanza senza un motivo preciso, prendersela comoda, perdere o anche prendere tempo. Esiste anche una variante di origine napoletana, papariare che ha lo steso significato e può essere adoperata per esprimere gli stessi concetti, ma a me piace di più l’arcaico “tabbariare”, Quatto sono belli i nostri dialetti! SCIAGRERI

Perda cchjiu l’avàru ca ‘u sciagreri.

VILLICHIÀ

Villichiàre è un curioso verbo del nostro dialetto di difficile, se non impossibile traduzione in italiano. Potremmo provare con "piovigginare", ma daremmo un'idea sbagliata di una pioggerellina non certo abbondante, ma nemmeno lontanamente accettabile di questi tempi, direbbe il grande Totò, "che c'è stata una terribile siccità come voi ben sapete, punto, punto e virgola, punto, punto e virgola!". Villichare, infatti, viene da villichu, ombellico, insomma una pioggerellina così impalpabile, leggera, quasi eterea come la carezza di una piuma leggerissima sull'ombellico. In questo momento sta "villichiannu", ma ormai credo che dovremo "acconzarci" (rassegnarci) a una desertificazione quasi sicura. 'A ZIRRA

Chissà chi ricorda ancora questo bellissimo sostantivo e chi

magari ne conosce il significato? Credo pochi ormai, o, almeno pochi

sono quelli che ancora lo usano. Ormai non facciamo altro che

parlare giargianese, così tra lockdown, stage, workshop, hair

stylist, outlet e via cazzeggiando, figuriamoci se qualcuno ha

ancora voglia di usare la nostra bellissima lingua dei padri, il

nostro meraviglioso dialetto che con una sola parola a vlte descrive

l'universo. Come zirra, appunto.

'U spinnu nel dialetto caccurese è la nostalgia, la voglia di rivedere qualcuno o qualcosa, una persona amata, un amico, un luogo dell'infanzia. Ieri, per esempio, "m' è venutu 'u spinni 'e ra casa e Caccuri" e così sono andato a fare la spesa anche "pe' me cacciaru 'u spinnu e ra casa mia", ma dopo due minuti è tornato 'u spinnu 'e ri Zifarelli. 'A PRESCIA SANTA

Quante volte vi siete sentiti dire: "Ca poi jistimi 'a prescia santa?" Chissà quanti ragazzi caccuresi oggi conoscono il significato di questo ammonimento che corrisponde più o meno al latino, "fèstina lente" o meglio, ha più o meno lo stesso scopo? Chi ce lo rivolge, infatti, vuole invitarci a riflettere, a non prendere decisoni avventate delle quali poi potremmo pentirci e maledire la fretta (prescia) che ci ha impedito di ragionare. Sulligàre

Oggi legando alcune viti mi sono tornati alla mente i verbi e i

sostantivi caccuresi relativi alla coltivazione di questa pianta tra

le più antiche conosciute dall'uomo e diffusa su vaste aree della

terra: da scippa, lo scasso profondo del terreno che si fa quanto si

impianta un vigneto, a rifunnere (zappare in profondità il

terreno intorno alla vite per asportarne le radici superficiali) a

'nzuffrare, a sbitignare, a sulligare. Appizzutàre

Oggi la riflessione sul dialetto verte si questo belliissimo verbo caccurese che corrisponde all'italiano "appuntire". Gli italiani appuntiscono, i caccuresi appizzutanu, fanno la punta a un palo, a un piolo per conficcarlo nel terreno. Così anch'io oggi "haiu appizzutato" un po' di pali per sostegno alle viti. Acqua 'e maiu

Superiscere

Peritrozzulu

"Stanotte sentìa 'nu peritrozzulu a via va chi 'un m'ha fattu rormere." Una volta era facile sentire un brano di conversazione come questo, ma oggi è difficilissimo, oggi si usa un dialetto italianizzato al massimo si dirà "sentia ancunu caminare". Già, ma cos'è " 'nu peritrozzulu" (il gruppo tr si pronuncia più o meno come nella parola inglese three)? Semplice, è il rumore di passi, l'andare avanti e indietro nel buio o di primo mattino. Bellissimo questo sostantivo.

Rimmargiare

Ecco un'altra espressione caccurese curiosa che non so se è usata anche in altri dialetti della zona essendo ormai quasi in disuso. Viene usata in diversi contesti, ma il significato è più o meno lo stesso: "menomale, per fortuna, è andata anche bene." La si usa, per esempio, dopo una calamità naturale dopo una grandinata che distrugge un raccolto ( e necàru ca ce su' rimasti l'arbuli", dopo un incidente d'auto che danneggia gravemente il veicolo( e necàru ca un se fattu nente illu), insomma dopo ogni fatto che poteva avere conseguenze ancora più gravi che, per fortuna, non ci sono state. Bellissimo, ricchissimo, da amare profondamente il nostro dialetto.

Stamatina haiu ammaruciatu na zapparella. A qualcuno di voi è mai capitato? E soprattutto, mi riferisco ai ragazzi, sapete cos'è un maruciu? Credo di no, visto che oggi il sostantivo arcaico viene sostituito da manico, senz'altro più moderno, ma, forse, meno bello. Suffràina

"Tegnu nu rulure 'ntra suffràina": Chissà quanti ventenni (ma forse anche trentenni) caccuresi sono oggi in grado di tradurre questa frase? Mi auguro che siano tantissimi, ma ne dubito. Quale genitore oggi si prende la briga di raccontare al figlio o alla figlia che i nostri nonni chiamavano il fianco suffraina, un sostantivo del dialetto arcaico ormai quasi scomparso. A me, però, piace usarlo, magari come effetto speciale col quale stupire i ragazzi. Si scherza, ovviamente.

Alzino

la mano i ragazzi caccuresi che conoscono questo curioso aggettivo e

i miei coetanei ai quali ogni tanto torna in mente. Quante volte da

fanciulli abbiamo rivolto questo epiteto ai nostri compagni per

deriderli o magari abbiamo descritto così, sbrigativamente, con

questo solo aggettivo le caratteristiche fisiche di una persona? Quando

davamo del "trinchillino" a qualcuno volevamo intendere

che si trattava di una persona esile, gracile, che non avrebbe mai

attaccato briga e che quindi costituiva alcun pericolo. Chissà se i

nostri fanciulli useranno ancora in futuro questa parola, ammesso

che fra qualche anno ci siano ancora fanciulli visto che per fare un

corso completo alle elementari e alle medie a momenti bisogna

unificare le scuole di tre paesi

Questo verbo è una variante di "tricare" che si pronuncia come l'inglese thre e significa tardare. Tricupiare, però ha un qualcosina in più infatti significa attardarsi volutamente in un posto, magari per seguire un qualcosa che ci interessa e vedere come va a finire o anche "sono costretto ad attardarmi a causa di qualche imprevisto" Insomma un altro verbo bellissimo.

Oggi voglio deliziare gli amici visitatori de L'Isola Amena con questo bellisismo verbo che è presente sia nella lingua napoletana, sia in altre lingue locali calabresi e meridionali, anche se con significati differenti, Innanzi tutto va detto che la bellezza di questo verbo sta anche nella pronuncia molto chiusa della "a" che solo un caccurese riesce a produrre, poi nel significato che non è quello di "mettere una toppa" come in altri paesi della Calabria o "imbattersi, incontrare", ma "capitare in un luogo, sbucare con passo felpato, arrivare per caso". Peccato che oggi sia scomparso dalle conversazioni tra giovani caccuresi. Mentre

ogne tantu, là, allu viveri ‘ntoppava’

zu Giuvanni re Rizzeri.

“E’

carutu ‘u zoppu alla gallera” e la variante “ E’ arrivatu

‘u zoppu alla gallera” sono due espressioni metaforiche del

nostro dialetto delle quali conosco il significato, ma non so

spiegarmi le origini. Sarei davvero grato se qualche amico volesse

aiutarmi in questa ricerca. Le due farsi significano praticamente

“Sei arrivato dove ti aspettavo”, “qui mi cascò l’asino”,

“Finalmente ti ci sei rotto la testa”, “finalmente l’hai

capita”, ma se il senso metaforico di “zoppu”, lo zoppo,

colui che zoppica (anche nel modo di ragionare e nel comprendere le

cose), quello di “gallera” mi è davvero oscuro. Peccato che gli

intellettuali caccuresi del secolo scorso non si siano mai presi la

briga di indagare e, soprattutto, di scrivere e tramandare questo

prezioso patrimonio.

'N carriggiola

Cropa

Vurdunàra

La riflessione di

oggi verte su un sostantivo e un verbo caccurese che spesso vengono

adoperati insieme per definire più o meno scherzosamente un modo

particolare di mangiare. Diciamo subito che agliuttu è un aggettivo

napoletano che corrisponde all'italiano ghiotto, ma che in caccurese

cambia leggermente di significato, anche se non è facile definirlo.

Agliuttu in caccurese è mangiare come fanno gli affamati, " a

bocca larga", un boccone dopo l'altro, velocemente come di uno

che ha una fame arretrata da mesi. "Ahi, cumu manci

agliuttu!" o " 'Un manciare agliuttu ca

t'affuchi" si suole dire a mo' di rimprovero a chi

"pratica questa specie di sport olimpico", come Totò e

Enzo Turco in Miseria e nobiltà. Sciammasùna

'A ragatella

'Mpapazzare

Levantina: o ottava o quinnicina Abbuccàre - Ha chjiunu 'u coppu e l'abbucchi?

Mansu

Sbersulàre

Quante volte vi è capitato di andare alla ricerca 'e 'nu garafinu o che qualcuno vi abbia cercato di fornirgliene uno? Se avete meno di quarant'anni, anche se vi sarà capitato di sentire pronunciare questa strana parola del dialetto arcaico probabilmente non ci avrete capito niente, visto che da quarant'anni a questa parte capita di sentirla sempre più raramente. Noi vorremmo però che questo curioso sostantivo non sparisse definitivamente dalla nostra bellissima lingua per cui lo riproponiamo alla vostra attenzione . 'U garafìnu è un barattolo, un piccolo contenitore di natura imprecisata nel quale riporre provvisoriamente un liquido. Una variante di garafìnu, anche se di dimensioni più ridotte, è lu chiccarellu, parola anch'essa oramai scomparsa. Per avere un'idea abbastanza precisa di un chiccarellu pensate al tappo a corona di una bibita.

Carroccia Scarpisacchjiu

Meriu

- Azzaccanu

Sciòlla è un

sostantivo che, assieme al verbo sciollàre è ancora abbastanza

usato nelle conversazioni tra caccuresi. Il termine significa

dirupo, zona scoscesa, erosa dagli agenti atmosferici e in precarie

condizioni idrogeologiche per cui soggetta a franare. Sciollàre

quindi significa fare franare, abbattere, demolire un rudere, ma

anche in senso figurato rompere un matrimonio, una società, venir

meno a un patto. Nel nostro territorio ci sono diverse sciolle tra

le quali le Sciolle di Campodimanna, come viene indicata anche nelle

carte topografiche la zona sulla destra del Neto a valle di

Carelli in agro di San Giovanni in Fiore.

'A puta, da non confondere assolutamente col noto sostantivo spagnolo, è un termine caccurese col quale si indica la mossa vincente nella lotta libera o un trucco per risolvere qualche problema manuale che ci rende imbranati. All'improvviso arriva un amico e con un piccolo trucco ( 'a puta) riesce a fare quello che noi non siamo riusciti a fare. Allora è normale che gli si dica: "Ah, ma tu ce sa' 'a puta?" Insomma "sapire 'a puta" è molto importante in ogni circostanza e ci facilita la vita.

Ecco un altro bellissimo, magico verbo caccurese che oramai si sente

poco, anche perché, avendo abbandonato le terre, oramai c'è poco o

niente da scummintere. Dicevamo un verbo magico e lo è

perché procurava contemporaneamente, al contadino e al resto della

sua famiglia, gioia e tristezza. 'Ntruzzare

Cannancàre

'A lucerta a due cure

C'è rimastu 'u spirdu!

Spréiere

Scardella è un sostantivo femminile del nostro dialetto che sta a

indicare un pretesto per non rispettare le regole, per ribaltare il

tavolo, per non onorare un patto. Da scardella deriva l'aggettivo

scardellusu, pretestuoso, molto azzeccato per tifosi e calciatori

sempre pronti a contestare le decisioni arbitrali inventandosi ogni

volta una scardella. Scardellusu è, per esempio, il ragazzino (ma

anche certi adulti) proprietario del pallone che, a un certo punto,

quando la sua squadra sta perdendo, s' inventa un torto subito, un

presunto sopruso, una regola violata, si riprende il pallone e se ne

va a casa, ma anche l'

individuo che trova sempre da ridire su tutto, per esempio sulla

qualità del cibo, insomma "camurriusu" come il Montalbano

di Camilleri. Tannu

'Nchjiàrruliare

- Catringuliare 'Un

chjiavi mancu a 'nu vallu ('Un nesci 'e n'aria scupata) Tremu'

li 'mpanti Càranu l'aggelli

Questa volta, più che una riflessione sul dialetto voglio proporvi

un modo di dire caccurese per indicare una giornata particolarmente

fredda come quelle di questi giorni o dei famosi giorni della

merla. A proposito, mentre le origini della locuzione italiana

sono incerte perché fanno riferimento ai giorni nei quali il Po

ghiacciato facilitava il transito di cannoni o di signore in

carrozza o alla favoletta dei merli che si sporcano col fumo di un

comignolo presso il quale si erano rifugiati per il freddo, quelle

della locuzione caccurese sono più certe e di facile

interpretazione. "Oje càranu l'aggelli" significa

semplicemente "oggi il freddo è così intenso da uccidere gli

uccelli che cadono stecchiti sul terreno. insomma quel freddo che

faceva esclamare a nonno Saverio, notoriamente freddoloso, in

dialetto "riggitanu che usava solo quand'era contrariato:

"Hannu mu squagghjianu li campani!" Sdillampàre - Surruscàre

Ciamprune Oggi riflettiamo su questo curioso aggettivo sostantivato presente nel nostro dialetto, mutuato da quello napoletano, ma di origine spagnola. Ciamprune deriva infatti dallo spagnolo "chanflòn" che era il nome di un'antica moneta di rame grossolana, tagliata male che fu storpiato prima in cianfrune e poi in ciamprune. Nel nostro dialetto è usato proprio per indicare qualcosa di sgraziato, di grossolano, un uomo grande e rosso da non confondere, però, con ciamprellu o ciamprellazzu usato per indicare una persona alta e dinoccolata.

Allìere

'Nchjiniatu "Ih chi te via 'nchiniatu!" Chi di voi, amici lettori, a seguito di una marachella non si è sentito scagliare addosso dalla propria madre, dalla nonna o dal nonno questo terribile anatema? Ma può, secondo voi, una madre maledire il proprio figlio o i nonni i propri nipoti? Allora, se vi è capitato di essere apostrofati in questo modo, tranquilli, è un anatema all'incontrario; non una maledizione, ma un modo simpatico di fare un augurio. Lo 'nchjiniatu, infatti è uno che sta sulla giusta china, che cammina sicuro sul pendio, che è sulla retta via, uno avviato a raggiungere importanti traguardi. 'A

chjiricocula

Sgallinare

Vettàta - Vettate

Ciampalavùre

Tianèlla

e buzzinottu Oggi mi sono tornati alla mente i nomi in dialetto di due comunissime stoviglie che stanno quasi per sparire dalla lingua parlata dai nostri giovani. Il primo, di evidente origine napoletana, è quello della teglia che in dialetto diventa tianèlla, il secondo, buzzinottu sta invece a indicare una pentola di latta bombata. Il termine buzzinottu viene spesso adoperato ironicamente per definire una persona bassa e tarchiata tenuta in poco conto. Davvero belli i nostri dialetti. Strèuzu

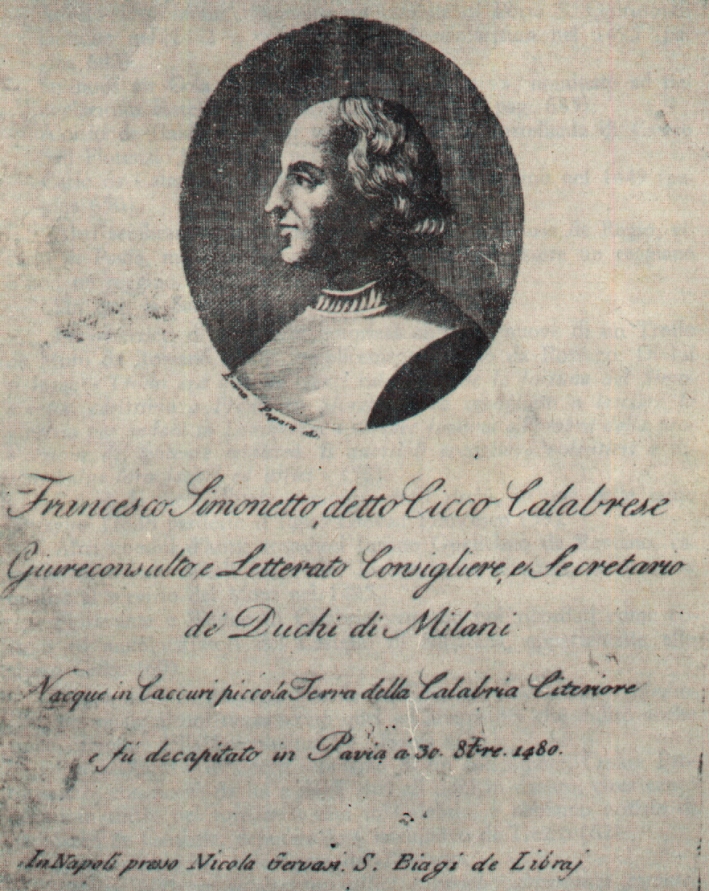

Abburdacàre, giargianese e il grande Cicco

Tiolacu

Nescere 'e ri mari quagliati

Una delle operazioni più difficile, secondo i nostri avi che coniarono questa espressione, era riuscire a liberarsi dall'abbraccio mortale di un mare cagliato. Provate a immaginare di ritrovarvi naufraghi in un mare di cagliata e di voler raggiungere la riva a nuoto. Sarebbe davvero una impresa al limite del possibile perché dopo poche bracciate si perderebbero le forze col rischio di rimanere prigionieri per sempre della massa pastosa, ancorché profumata e saporita. Chi perciò riesce a uscire da un mare di cagliata non può non essere una persona eccezionale. Ecco perché i nostri nonni per dire che uno era capace di grandi imprese dicevano "Chissu nèscia di mari quagliati."

Rigirràre

Ancora un bellissimo verbo del dialetto caccurese oramai in disuso che mi piace riprendere, anche attraverso l'uso che ne faccio ancora con i miei familiari. L'origine del verbo dialettale richiama l'italiano registrare nel senso di regolare, mettere a punto. Rigirràre perciò significa proprio "mettere a punto la propria persona", lavarsi, cambiarsi d'abito, smettere i panni da lavoro e vestirsi decentemente per andare in qualche posto. "Rigìrrate ca nescimu", "Me vaju rigìrru ca signu lordu", "Rùnete 'na rigirràta" sono alcune delle frasi più comuni nelle quali compare questo verbo che mi è molto caro. Abbentàre

Oggi

mentre lavoravo, come sempre madido di sudore, mi è tornato alla

mente questo bellissimo verbo oramai in disuso che testimonia,

ancora una volta, la ricchezza del patrimonio linguistico dei nostri

avi e la loro capacità di creare parole adatte a ogni situazione,

sinonimi precisi e non intercambiabili perché cambiandoli diciamo

si più o meno la stessa cosa, ma non con la precisione e la dovizia

contenute in quel sinonimo che abbiamo cambiato. Il verbo in

questione è "abbentàre." Sempre più spesso mi capita di

sentire qualche amico che mi dice: "Facciamo un break?",

o, semplicemente: "Ci riposiamo un po'?" Ineccepibile la

seconda; meno opportuna la prima, ma a me piace di più "abbentàre."

Abbentàre,originariamente "avventàre", deriva

dalla parola vento. Quando si lavora si suda perché il nostro corpo

usa il sudore come ventola di raffreddamento dei motori per il noto

effetto della sottrazione di calore prodotto da un liquido in

evaporazione, evaporazione che è favorita dal vento. Abbentàre,

perciò, significa riposarsi un po', ma anche rinfrescarsi, far

arieggiare il corpo per provare un po' di refrigerio asciugandosi il

sudore e, magari, approfittarne anche per bere un bicchiere di

vino che, come dicevano saggiamente i nostri vecchi, "asciutta

lu surure." 'A fatiga 'e re magarelle

Lavuràre

"Ah lavorare è bello, è bello faticar, prendiamoci il martello e … andate a lavorar", cantava qualche anno fa il grande Lino Toffolo. Mi piace questa canzone che spesso, quando sono da solo (perché se si è da soli non ci si vergogna di se stessi ), nel verde di Zifarelli, intento a qualche faccenda da contadino, mi ritrovo a canticchiare a modo mio, storpiando un po' le parole. Così il verbo italiano "lavorare" della canzone, si trasforma il quello dialettale "lavuràre", ma non perché traduco dall'italiano al dialetto; no, semplicemente intendo dire che mi piace proprio "lavuràre." Lavuràre, infatti, in caccurese non significa lavorare che traduciamo invece con "fatigare", ma arare il terreno, operazione per la quale anticamente ci si serviva di buoi o di muli, asini e financo del "nobile destriero", mentre oggi si usano trattori o motozappe. Chissà perché i nostri quatercavoli contadini, invece di usare il verbo latino aro, as, avi, atum, are per indicare questa operazione, hanno preferito un verbo, come dire...... un po' meno faticoso (anche i cavalieri del lavoro a loro dire lavorano)? Forse proprio perché "lavuràre" è meno faticoso di altri lavori nei quali tocca solo all'uomo usare la forza fisica e non agli animali o al motozappa, tanto è vero che lavorare viene, invece, tradotto con "fatigare." Ecco, forse stavolta ho capito perché a me piace molto lavuràre e molto meno fatigàre. Acciagullàre Questa volta le riflessioni riguardano un verbo del nostro dialetto del quale non ho trovato alcun riscontro e del quale non conosco le origini. Sarò grato a chiunque potesse, eventualmente, illuminarmi in proposito. Per quanto mi riguarda so solo che viene adoperato per formulare, in modo scherzoso, una minaccia "T'acciagùllu", " 'u voliari acciagullàre". Il significato, infatti corrispontde più o meno ad ammazzare, ridurre a mal partito. Puppu - Puppusu Ecco un sostantivo bellissimo che fa parte di quei termini "gergali" che si adoperano quando ci si rivolge a bambini al di sotto dei tre anni. Corrisponde all'italianizzato "bua" e significa piccola ferita, leggera capocciata o sbucciatura , insomma un piccolo infortunio che provoca dolore al piccolo. Credo che si usi soltanto a Caccuri e in qualche paese vicinissimo, perché nel resto della Calabria, ma anche in Sicilia per "puppo" s'intende il polipo. Da puppu deriva l'aggettivo puppusu per indicare un tipo ipocondriaco, che si lamenta per un nonnulla, che tende ad amplificare gli effetti di piccoli incidenti domestici o di altra natura che, comunque, non provocano alcuna conseguenza.

Spulicàre

'E due vegnu portu cipulle!

Ogni autentico caccurese conosce certamente questo simpatico modo di dire. Beh, sarà simpatico per chi lo pronuncia, un po' meno per l'interlocutore - destinatario della minaccia, a meno che l'ammonimento non si rivolto a terze persone, magari non presenti. Le cipolle in questione, ovviamente, non sono quelle belle, dolci di Tropea che io e Mario coltiviamo con amore e con una cura maniacale (oramai ci chiamo Attila perché dove passiamo non cresce più un filo d'erba selvatica), ma sono cipolle metaforiche, ovvero lividi, ficozze, bernoccoli; insomma palate. In italiano si potrebbe tradurre liberamente "Ti arrivano botte da ogni parte", in napoletano "Statte accuortu ca so' mazzate!" Comunque, fuor di metafora, fra qualche giorno davvero io e Mario ogni volta che verremo ossia torneremo in paese, porteremo cipolle, perciò chi ci vuol male è avvisato. Ma poi penso che è un avviso senza senso: chi potrebbe voler male a Mariuzzo nostro? Zimmèlli

Ecco

un altro sostantivo caccurese del quale è difficile spiegarsi il

significato. E' una parola ancora usata nel dialetto corrente. Il

suo significato, più o meno letterale è ciarpame, oggetti inutili

e inutilmente ingombranti che spesso creano notevoli problemi di

spazio in casa. Il termine è dispregiativo, ma può anche

trasformarsi in un qualcosa che sta a significare il nostro

attaccamento a oggetti ritenuti inutili e inservibili, ma ai quali,

siamo comunque legati da piacevoli ricordi per cui alla fine optiamo

per tenerceli in casa sopportandone i disagi. Piàre 'e tumme

Non sono mai riuscito a spiegarmi l'origine di questa curiosa espressione caccurese il cui significato è più o meno "deperire, iniziare il declino, essere in punto di morte". Una volta era molto usata nel linguaggio corrente, ora la si sente sempre più raramente e solo in bocca a persone di una certa età. Sarebbe davvero interessante se si riuscisse a far luce su questa specie di mistero, ma forse qualcuno più anziano o più ferrato di me nel dialetto potrebbe darci qualche delucidazione. Intanto registriamo che la "tumma" più conosciuta è un formaggio vaccino tipico dell'isola di Pantelleria, dolce e leggero, ma non credo abbia qualcosa in comune con la nostra "amara presa d'atto."

Sumiàre

Sumiàre

è un bellissimo verbo del nostro dialetto che si adopera per

indicare una piccolissima, insignificante perdita di liquido da un

serbatoio qualunque. Così si dice spesso che 'a vutta sumia', 'a

cipia sumia', 'u varrile sumia'. Jannacca

Schettu - a

Scapulàre

Conoscere il dialetto è molto bello, non solo perché questo ci consente di continuare a usare correttamente la lingua dei nostri avi e quindi di conservare il più possibile intatte le nostre radici, ma anche perché, attraverso lo studio più o meno approfondito della lingua locale, riusciamo a ricostruire il nostro passato e l'evoluzione storica delle antiche lingue dalle cui ceneri o dalle cui radici nascono i dialetti. Così si scoprono cose molto interessanti che allargano l'orizzonte della nostra conoscenza. Prendiamo il verbo scapulàre, presente in quasi tutti i dialetti meridionali, compreso il caccurese. Si tratta di un verbo che nasce dalla fusione della preposizione latina ex usata per reggere un complemento di moto da luogo, nel significato di "fuori da" e dal sostantivo capùlum, cappio, lacciuolo, oggetto che serve per afferrare. Scapulàre significa perciò, letteralmente, liberarsi da un cappio. Per questi motivi il verbo è usato nel nostro dialetto, sia nel significato di smettere di lavorare (liberarsi dal lavoro) che di congedare, liquidare, mandare via. "L'he scapulati" (li ho liberati da un legame, da un obbligo, li ho liquidati, me ne sono liberato. Stranamente, però, nei dialetti meridionali, per tradurre "celibe", invece di usare "scapolo", come avviene nella lingua italiana, si ricorre all'aggettivo "schettu". Ma questo lo scopriremo nelle "prossime puntate." Ammicciàre Il verbo ammicciàre nel nostro dialetto ha due significati: il primo, usato in falegnameria, sta per realizzare un incastro, ( 'a miccia) di cui abbiamo già parlato diffusamente su questa stessa pagina, il secondo, invece, sta per "farci caso, porci un'attenzione maggiore". A volte di fronte a un fatto o a una situazione particolare adottiamo un comportamento superficiale perché non poniamo attenzione a qualche dettaglio apparentemente insignificante, poi, magari su suggerimento di qualcuno, "ci ammicciàmo", cioè vi poniamo una maggiore attenzione allora quel fatto o quella situazione ci appaiono sotto una luce completamente diversa per cui ci rivolgiamo al nostro amico o al nostro parente dicendogli: " 'Un c'avìari ammicciàtu", "Te ringraziu ca mi c'ha fattu ammicciàre."

Pùrchjia Devo al mio grande amico Vincenzo Fazio (Ciciarone), scomparso negli anni '80, la conoscenza di questo bellissimo sostantivo oramai completamente scomparso dal nostro dialetto e conosciuto solo da qualche pastore che ha più di 70 anni. Glielo avevo sentito ripetere spesso, ma non avevo avuto mai il tempo ( o forse la curiosità) di chiedergli il significato. A ciò si aggiunga il fatto che la mia proverbiale sordità che mi trascino dietro sin dall'infanzia (ma va anche detto a onor del vero che certi amici che mi sfottono sono messi molto peggio di me) non mi aveva fatto capire bene la consonante iniziale per cui confondevo pùrchjia con turchjia. E' stato nel corso di un incontro fortuito con l'altro mio amico, Giovanni Gallo, pastore in pensione e grande esperto del mondo agro - pastorale, fra l'altro nipote acquisito di Vincenzo Fazio, che sono riuscito a completare questa mia piccola ricerca. Magari da domani scoprirò che un sacco di gente conosceva il termine, ma ciò non sminuisce la mia personale soddisfazione. E ora veniamo al significato: pùrchjia si riferisce alla pecora e significa semplicemente puerpera; la pecora pùrchjia è perciò una pecora figliata da poco. E ora parafrasando il grande Ferruccio Amendola in un film della coppia Bud Spencer - Terence Hill, mi vien da dire che "il mio più grande difetto nella vita è quello di pensare che queste bellissime parole del nostro dialetto, non dico tornino di uso comune, anche perché sono spiti da tempo pecore e pastori, ma che non vadano perdute."

Cognomi di origine longobarda o gotica Dall'immenso

crogiolo lingustico calabrese nel quale si sono fusi termini

derivanti dalle lingue di decine e decine di popoli occupanti, oltre

a molti aggettivi e sostantivi di origine longobarda come Nnocca

(knocca), stuccu

(Stukki), trincare,

cioè bere (trinkan), saltano fuori anche alcuni cognomi della

stessa derivazione come Librandi

(da Aliprandus), Raimondo

o Raimondi

(da Ragemundus), Talarico

(da Athalaricus) con le varianti di Tallarico,

Tallerico

e Talerico

dovute, probabilmente, a errori di trascrizione. 'A morte 'e Giacchinu Con

questa espressione nel dialetto caccurese si vuole indicare una

musica o una canzone triste di quelle che ti deprimono e che

provocano trestezza o noia. Mi sono chiesto più volte quale potesse

essere l'origine del detto. Assai improbabile che si faccia

riferimento all'abate Gioacchino da Fiore, morto agli inzi del XIII

secolo, quindi oltre otto secoli fa, mentre è più credibile che

possa riferirsi alla messa da requiem di Verdi scritta nel 1874 per

onorare la memoria di Gioacchino Rossini. " 'A mamma "

"Nn' he chjinu 'na visazza e la màmma" oppure "Nn'he chjiunu cinque casciotte e la mamma." Spesso da bambino sentivo ripetere frasi del genere, ma non ne afferravo appieno il significato. Intuivo che si usavano espressioni del genere per definire un buon raccolto, ma non capivo cosa c'entrasse la mamma con le olive o con le patate. Poi me me lo sono fatto spiegare e, per molti anni me ne sono stato quieto. Ma la vecchiaia, si sa, rende anche un tantino dispettosi per cui qualche tempo fa mi sono divertito a sottoporre il quesito ad alcuni giovani sottoponendoli a questo particolare "test". Anche loro si sono trovati nelle stesse difficoltà che incontrai io da ragazzo perché gli adulti non hanno tempo di soffermarsi a spiegare queste cose e ai giovani gliene può importare di meno. Eppure si tratta di una epressione molto bella e molto dolce. E' noto che la mamma, sia essa una donna, sia essa la femmina di un qualsiasi animale, tende sempre a proteggere i figli, soprattutto dal freddo coprendoli il più possibile, un tempo addirittura sotto le sottane come fa la chioccia quando prende i pulcini sotto le ali. Ora la mamma in questione non è altro che la quantità di prodotto che si mette in cima al sacco o a qualsiasi altro contenitore per coprire il prodotto già conservato, appunto come una mamma che ammanta i suoi piccoli. Insomma 'a curmatura per dirlo in altro modo.

Puta e Reglia

Ancora

tre bellissimi esempi della ricchezza del nostro dialetto, un

patrimonio che dobbiamo a tutti i costi tutelare e tramandare alle

generazioni future. Le prime due parole sono avverbi di tempo,

il primo significa "a breve" (generalmente entro tre

giorni), mentre il secondo "fra otto giorni"; la

terza è una locuzione con la quale si indica il Carnevale ( i tre

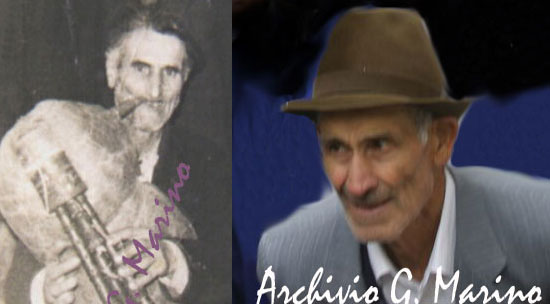

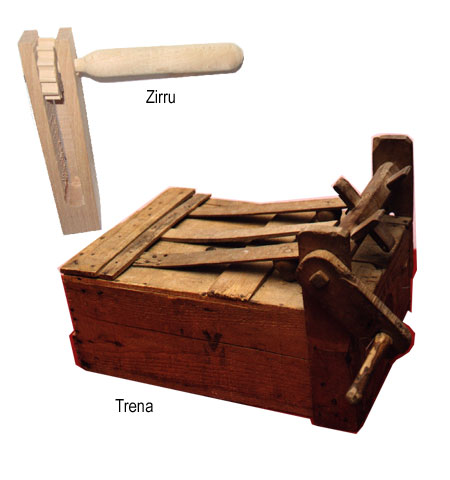

giorni di carnevale). Zirru, trena, tiritocta

Trena. zirru, tiritocta; tre strumenti oramai quasi scomparsi, anche se l'anno scorso, grazie all'impegno dei fratelli Pitaro, hanno fatto una timida ricomparsa, qui a Caccuri, durante i riti della Settimana santa. In effetti questi curiosi "giocattoli" della nostra infanzia, inventati, pare da Archita di Taranto circa quattrocento anni prima della nascita di Cristo, venivano adoperati, prima del Concilio ecumenico Vaticano II, anche nei luoghi di culto durante i riti della Passione per sostituire le campane, mute per il lutto della Chiesa fino alla resurrezione del "Figlio di Dio". Mi sono chiesto spesso quale potrebbe essere l'origine dei nomi di questi tre strumenti fino a giungere alla conclusione che potrebbe trattarsi di parole onomatopeiche in quanto riproducono nel nome il loro rumore caratteristico. Questo per zirru e tiritocta; per trena, oltre a questa probabile origine ce ne potrebbe essere una più suggestiva: trena potrebbe derivare dal greco threnos, il treno, canto funebre. Ciò perché, come già detto, il suono della trena non era altro che una sorta di canto funebre per la morte di Gesù Cristo. Forse non è così, ma a me piace immaginarlo. Sciasciare

Ecco un altro verbo del nostro dialetto oramai scomparso per "mancanza dell'azione." Fino a qualche decennio fa le mamme avevano la simpatica abitudine, che pare risalisse attirittura a 4.000 anni prima di Cristo, di fasciare i bambini come se fossero dei capicollo infliggendo loro, probabilmente, una sorta di tortura cinese ( non ho mai capito cos'è una tortura cinese, ma lo dicono tutti). Ovviamente, dopo qualche ora il bambino doveva essere cambiato per cui la mamma lo doveva sciasciàre, cioè doveva togliere le fasce. Ora, sparite le fasce è sparito anche il verbo. E' rimasta solo la polemica tra i medici favorevoli alle fasciature e quelli contrari. I primi sostengono che i bimbi non fasciati rischiano di morire nella culla, mentre i secondi sostengono che a rischiare di morire nella culla sono quelli che vengono fasciati. Più chiaro di così........

Ammùzzu Bellissimo questo sostantivo ancora fortunatamente molto usato nel nostro dialetto. Si tratta di un sostantivo di origine calabro - sicula il cui signidicato originario è quello di cottimo, cioè di un lavoro pagato sulla base di un prezzo pattuito, indipendentemente dal tempo impiegato per eseguirlo. Nel tempo, però, é stato sempre più usato con il significato di "a vanvera, a occhio e croce, senza particolare applicazione" e con qusto significato si va diffondendo in alcune regioni dell'Italia del nord come la Liguria occidentale dove sono presenti numerose comunità di immigrati calabrsei- Spunnacàre Spunnacàre è un verbo dialettale di origine araba oramai quasi scomparso dal nostro dialetto. Lo usa molto raramente solo qualche persona molto avanti negli anni o qualche raro cultore del dialetto in vena di facezie. Spunnacare deriva, come detto, dal sostantivo arabo funduq che significa casa, magazzino, alloggio per mercanti, ma comunemente viene adoperato per indicare un magazzino all'ingrosso. Sfunnacare perciò, in molti dialetti italiani, come ad esempio quelli del Cilento, significa svuotare un magazzino magari per riempirne un altro. Nel dialetto caccurese progressivamente la lettera "f" si è trasformata in una "p" per cui sfunnacare in caccurese é diventato spunnacare. Fino a qualche decennio fa il verbo era usato esclusivamente quando ci si riferiva all'approvigionamento dei tabaccai di sali e tabacchi dai depositi dei Monopoli di Stato. Arrancàre Ecco un bellisismo verbo che potrebbe essere facilmente confuso col verbo italiano arrancare, ma che in dialetto ha un significato molto diverso. Mentre in italiano arrancare significa trascinarsi faticosamente, camminare sbilenco e con uno sforzo ben visibile, in dialetto significa accorerre da qualche parte, fare una capatina in un posto nel quale si verifica un particolare evento. es. "Mo ce vaju arrancu", "Si tegnu tempu ce fazzu n'arrancata." Ziculìa Ziculia è un 'altro bellisismo termine dialettale che non si usa quasi più. E' un aggettivo con valore di avverbio che viene adoperato per indicare una modica quantità o anche un'azione flebile. Es. "Chjovari? Si, ma è 'na ziculia." Deriva sicuramente dall'avverbio zicu che significa poco.

Davvero bella ed efficace questa composizione lingustica formata da un verbo (mmuccàre) e da un sostantivo (ficu) e che serve a definire un credulone, un sempliciotto che crede a tutto, che si beve qualsiasi fandonia. Mmuccare, infatti significa inghiottire, deglutire, quindi alla lettera il significato di mmuccaficu è "uno che si inghiotte i fichi", una persona che crede a qualsiasi panzana, insomma.

'A

miccia nel nostro

dialetto, oltre a indicare il cordoncino che brucia per innescare un

esplodente, è anche e soprattutto l'incastro per legno in

falegnameria. Ovviamente ci sono diversi tipi di "micce",

ma il più diffuso è quello a tenone e mortasa passante per cui

quando si parla di miccia si è portati a pensare a quel tipo.

Quando ancora non c'erano le pialle elettriche con toupie e trapano

la mortasa veniva realizzata a mano usando uno scalpello particolare

e una mazza di legno con un lavoro duro, lungo e difficile che

richiedeva grande abilità da parte del falegname per evitare che un

foro fatto male rendesse difficille la messa a squadra delle assi

che dovevano poi essere unite nell'incastro. Ecco

due parole un tempo molto in uso, ma ora poco adoperate,

mutuate dal linguaggio dei contadini e degli artigiani. La prima è

un sostantivo e indica un picolo accumulo di terra col quale si

deviava l'acqua nei vari solchi dell'orto quando si praticava

l'irigazione a scorrimento senza l'ausilio di tubi di gomma o di

impianti a goccia. "Cacciare 'a mmarràta significava, perciò,

togliere con la zappa l'accumulo di terra che sbarrava la via

all'acqua per mandarla in un determinato solco, mentre

"mìntere 'a mmarràta" significava esattamente l'opposto. Scacchìare Questo verbo potrebbe essere confuso con scacchjiàre, ma, a parte la diversa pronuncia, è molto diverso anche il singnificato. Scacchìare significa ridere rumorosamente, in modo sguaiato, spesso senza un valido motivo. Si virìa cumu scacchìava' ...... oppure S'ha fattu 'na scacchìata ...... Gnermitàre

Gnermitàre è uno dei tantissimi, bellissimi verbi ereditati dal mondo contadino e che rischiano di sparire con la sparizione di quel vecchio mondo e di quella vecchia cultura. Il significato è quello di riuscire a fare qualcosa di complicato che richiede pazienza e abilità, compiere un'azione difficile e ha origine nell'arte, appunto, di jermitare, cioè preparare 'u jermitu o l' abbauzu. Quando ancora i contadini mietevano il grano con la falce, non si limitavano a tagliare lo stelo delle spighe, ma, contemporaneamente le legavano tra loro a fascetti di dieci o quindici. Tali fascetti prendevano il nome di jermitu o abbauzu. Poiché il fronte dei mietitori doveva procedere compatto lungo una linea orizzontale (antu) senza che qualcuno rimanesse indietro, non si poteva perdere molto tempo a preparare i jermiti che poi venivano lasciati a terra e raccolti dalle donne che a loro volta li univano tra loro a formare le gregne, l'operazione richiedeva quindi destrezza e velocità, soprattutto considerando che il falciatore doveva legare tra loro gli steli con la mano destra nella quale stringeva contemporaneamente la falce, per cui gnermitare divenne sinonimo di abilità e rapidità nel fare qualcosa. "L'he gnermitàtu" perciò significa: "Sono riuscito a far bene una cosa complicata". Scacchjiàre Scacchjiàre

è, invece, un verbo di interpretazione etimologica molto più

semplice. Deriva, infatti da cacchjiu

(cappio) e significa letteralmente togliere dal cappio, sciogliere,

slegare. Viene adoperato generalemente per dire che si è riusciti a

comprendere un qualcosa di difficile, a svelare un arcano oppure il

contrario " 'un c'he scacchjiatu nente", non ho capito un

bel niente. Il verbo scariàre apparentemente è simile a scaràre, ma in realtà si tratta di due verbi diversi. Scarare si usa per i prodotti agricoli col significato di " 'nquirere", ricercare accuratamente il prodotto affinché nulla vada perduto, come ad esempio per le olive nascoste tra l'erba, le castagne, i fagioli secchi. Scariàre, invece, ha un uso, come dire, più domestico e significa frugare alla ricerca di qualcosa che non si riesce a trovare. Es. C'è scariatu, ma 'un signu riesciutu a lu trovare", He scariàtu 'ntr' 'u como', ma 'un l'he trovatu. Rriciniàre Rriciniàre è un altro verbo oramai poco usato e significa stropicciare, sfregarsi gli occhi. "Quannu te rricinìi l'occhji vo' dire ca te fa sonnu." Caccia

fama e va a metere! Nnacizzàre - Scaràre Sono due bei verbi della società contadina quasi in disuso. Il significato letterale del primo è inacidire ed è usato in riferimento a ortaggi o frutta andati a male. A volte viene sostituito con "piatu 'e l'aciru." Il secondo indica la parte finale di un raccolto quando si va alla ricerca accurata degli ultimi ortaggi o delle ultime verdurte, ad esempio gli ultimi pomodori rimasti sulla pianta, le olive o le castagne nascoste far i sassi o le sterpaglie, insomma per " 'nquirere" come spiegato in basso in questa stessa pagina. Vèrtula , visazza e sacchetta Chi non conosce il famoso proverbio " 'A cumperenzia rrazza la vertula" oppure l'altro altrettanto famoso " 'U latru s'attacca la vertula." Certo non sono famosi come l'ìncipit della favola di Fedro "Peras imposuit Iuppiter nobis duas", ma in ogni caso abbastanza conosciuti. Il primo ci ammonisce a non essere troppo buoni e a non dare troppa confidenza per evitare che i beneficiati ci strappino la bisaccia per sottrarne il contenuto, il secondo stigmatizza la diffidenza del ladro che, commisurando l'onestà degli altri alla sua, lega con cura la bisaccia temendo che qualcuno possa derubarlo. La nostra vertula infatti è la sarda " sa bertula", ovvero la bisaccia, da non confondere con la visazza lasciandosi trarre in inganno dall'assonanza con il sostantivo italiano. 'A visazza, infatti, è un sacco di juta (cannavellu) della capacità di una ottantina di litri o poco meno. Se le dimensioni sono più modeste (20 - 25 litri) si parla di sacchetta. Acciu, petrusinu e vasalicò Ci occupiano questa volta delle tre piante aromatiche più conosciute e più diffuse i cui nomi dialettali derivano tutti dal latino, la lingua dei nostri padri, un tempo lingua universale, poi dismessa, non solo dalla scuola italiana, ma anche dalla chiesa e oggi conosciuta in modo approfondito solo in Germania e in qualche altro paese civile. L'acciu altri non è che l'apium gravolens, il comunissimo sedano. 'U petrusinu, bellissimo sostantivo presente in tuttti i dialetti meridionali, è il latino proteselinu, ovvero il prezzemolo che va bene dappertutto (petrusinu ogni minerra). Infine 'u vasalicò è l'ocium basilicum (greco basilikon), divenuto progressivamente basilicùm, basalicò, e infine vasalicò, ovvero il basilico. Non so se capita anche a voi, ma se chiudo gli occhi, oltre all'aroma di queste utilissime piante sento anche quello del dialetto. Sbaseràre Ecco un altro bellissimo verbo di origine quasi sicuramente spagnola. In lingua spagnola, infatti, la maschera o visiera si chiama visera, mentre nel dialetto caccurese diventa vasera. Per estensione poi assume anche il significato di viso. Con l'aggiunta del prefisso sba si ottiene quindi questo verbo che ha il significato di "romperere la visera, la maschera", in pratica rompere il grugno, cambiare i connotati. Ovviamente uno il danno se lo può provocare anche da sé, ad esempio cadendo malamente e sbattendo il viso al suolo o incocciando in qualche ostacolo imprevisto (s'è sbaseratu). 'Nzignare - 'Ncignare La riflessione di oggi verte su un verbo ancora molto usato nel nostro dialetto, ma anche in altri dialetti meridionali come il siciliano, il salentino o quello di alcune zone del salernitano. Il verbo è " 'nzignare" con la sua variante " 'ncignare". Nel nostro dialetto le due varianti si equivalgono e hanno entrambe il significato di iniziare, cominciare una cosa per la prima volta (ad esempio un lavoro all'uncinetto), mentre nel dialetto siciliano 'nzignare scritto altrimenti 'nsignari è una derivazione dal latino "insignare" a ha il significato di insegnare, ma anche di imparare. A Caccuri, dove i verbo ha il solo significato di cominciare, iniziare a fare qualcosa, è più in uso la forma 'nzignare rispetto alla più arcaica 'ncignare spesso usata dagli anziani. Zirrichiàre Nel nostro dialetto ci si imbatte spesso in questo termine del quale non ho trovato riscontro in altri dialetti dei paesi vicini. Può darsi che la mia ricerca sia stata superficile per cui magari potrei ricevere, come mi auguro, qualche smentita o qualche spiegazione più attendibile circa l'origine del verbo. Nell'attesa, però, mi azzardo a formulare un' ipotesi in base alla quale questo curioso verbo potrebbe essere stato coniato dopo il 1868, anno nel quale, nel bosco di Eido, fu ucciso il brigate sangiovanense Giovanni Cosco, alias Zirricu (o Zirrica alla sangiovannese). Secondo una leggenda completamente infondata, come ho ampiamente dimostrato nel libro "Cronache di poveri briganti", a Zirricu, dopo essere stato catturato a seguito del tradimento di un compare, un certo PIntisciolle, fu tagliata lentamente e con qualche difficoltà, la testa, mentre il brigante urlava a squarciagola per il dolore e il compare lo rimproverava perché si mostrava troppo "sisitu." La realtà fu, per fortuna meno romanzesca e, soprattutto, meno cruenta, anche se l'epilogo fu comunque la morte del fuorilegge, in ogni caso il verbo "zirrichiare" significa proprio tagliare lentamente e con qualche difficoltà qualcosa. Porbicàre o corbicàre? E' corretto dire "porbicàre" o "corbicàre?" I due verbi, il cui significato è seppellire, coprire con la terra, vengono usati indifferentemente dai nostri compaesani senza che si riesca a stabilire quale sia il più corretto. Questione di gusti, forse. Io preferisco "porbicare," ma altri potrebbero legittimamente preferire l'alternativa. 'U posto affettivu

Ho riflettuto a lungo su questa curiosa storpiatura dell'aggettivo effettivo da parte di molti concittadini e riflettendo mi è venuto di pensare che pare sia fatta apposta per rafforzare un concetto. 'U postu affettivu è il posto fisso, il lavoro stabile, effettivo, quello che, secondo il Devoto - Oli, implica un'applicazione assidua e continuativa, insomma quello al quale, tranne che per i lavativi ché quelli non mancano mai, ci si affeziona perché è il nostro lavoro e ci dà il pane, per dirla con i nostri compaesani poco acculturati, "'u postu affettivu". Purtroppo di questi tempi le occasione di lavoro "affettivo" diventano sempre più rare per cui è anche molto difficile affezionarsi a quello precario al quale, viceversa, sembrano affezionati tanti nostri politici e tanti cosiddetti manager.

Ecco un bellisimo sostantivo del mondo contadino oramai in disuso e a rischio "estinzione." Credo siano oramai davvero pochissimi a sapere che 'u miròsulu è il comunissimo trifoglio presente in tutti i prati della zona. Mùrria Ecco un'altra parola oramai scomparsa dal nostro dialetto, anche perchè sono oramai scomparsi anche i vecchi falegnami che usavano spesso questo sostantivo. 'E murrie erano infatti le cornici che coprivano i telai delle porte interne. Cimiciùrru Arrimiscàre

L'espressione corrisponde al napoletano "Mettere a uno 'ncopp' a 'nu puorco" e trae origine dall'antica usanza di condurre alla gogna i condannati sul dorso di un maiale tra i lazzi, gli scherni e le contumelie della popolazione. Mintere 'n cavallu a 'nu porcu significa quindi additare al pubblico ludibrio. C’ho

fattu ‘nu Napuli! Alla sculata 'e ri vallani E'

sempre più difficile sentire, nelle conversazioni tra

caccuresi, questa

perifrasi che ci invita a non trarre bilanci affrettati, a valutare

il nostro operato o quello di qualche nostro competitore o

avversario solo alla fine dell'operazione o dell'evento in corso. I

vallani sono le castagne bollite che in autunno si preparano come

alternativa alle ruselle (caldarroste). Spesso capita di

incappare in qualche castagna non buona o comunque cotta male,

immangiabile per cui sapremo quanti vallani potremo mangiare

solo dopo averli colati e mangiati. Da qui il monito

contenuto nell'espressione. Riflessione amara quella di oggi che nasce dalla presa d'atto che amici caccuresi solo di qualche anno più giovani del vecchio webmaster, non conoscono il sostantivo "frurata" ovvero la brodaglia, la sciacquatura dei piatti che con l'aggiunta di una o due "junte"(dal latino junctus, cioè la quantità che poteva essere contenuta all'interno di due mani mani aperte e congiunte) di "caniglia" (crusca) o "farinazzu" (farinaccio), costituiva il pasto quotidiano del maiale fino a settembre - ottobre, quando poi lo si integrava anche con ghiande, favette o castagne. Ovviamente all'epoca per lavare i piatti non si adoperavano detersivi, ma solo l'acqua di cottura della pasta.

Questa volta ci soffermiamo un po' su alcuni verbi atmosferici o meteorologici. Il primo deriva dal verbo calabrese jazzàre (nevicare) e si usa per indicare la caduta di un po' di nevischio, quindi non una vera e propria nevicata. Frisuliàre ne è una variante nella quale il fiocco di neve viene paragonato a una briciola di cioccioli (frisuli) e si usa appunto per indicare la caduta di qualche fiocco senza la pretesa di una nevicata. Nel caso di una nevicata vera e propria si adopera jazzàre o il sostantivo"purberinu", (tormenta). Es. C'è 'n purberinu....! Squicciuliàre, invece è riferito alla pioggia e deriva da squicciulu (goccia d'acqua). Squicciuliare indica un accenno di pioggia. Sdillampàre significa, invece, lampeggiare. Scupetta e ribotte Quando da bambino mi recavo a casa di nonno Peppino ero affascinato oltre che da Grassi, un magnifico setter che ero solito torturare approfittando della sua pazienza e dalla sua "saggezza" di cane adulto, anche dalle storie di caccia che nonno mi raccontava. Una cosa che mi incuriosiva in modo particolare erano i nomi con i quali distingueva le armi da fuoco che mi mostrava orgoglioso: scupetta e ribotte. A me sembravano nomi ridicoli di cui, ovviamente, non conoscevo l'etmologia ( all'epoca non sapevo nemmeno cosa fosse), poi, pian, piano cominciai a capire il significato di questi due curiosi nomi. Scupetta, molto diffuso nei dialetti meridionali, deriva dallo spagnolo Escopeta, a sua volta derivato dal latino medioevale sclopus che è variante di stloppus (Devoto - Oli). Ribotte, invece, è parola esclusivamente locale, che fa ricorso al prefisso "ri" dal lat. "re" per indicare un'azione ripetuta. Il ribotte, infatti, non è altro che la doppietta, cioè un fucile in grado di "ripetere la botta" (il botto), mentre con la scupetta si è finito per intendere un fucile a una sola canna, generalmente calibro 20. Dicevo dell'uso locale del sostantivo "ribotte" per distinguerlo da "dubbotti" come viene chiamato in altre zone della Calabria e del Mezzogiorno. Una curiosita: per Giosuè Carducci le ribotte non erano armi da fuoco, ma pantagrueliche abbuffate.

Arripàre E' un verbo presente in molti dialetti meridionali a partire da quello napoletano. Il significato più comune è quello di appoggiare qualcosa da qualche parte, ma nel dialetto caccurese significa anche sdraiarsi per riposarsi, coricarsi, schiacciare un pisolino. Forse per questo viene spesso confuso con ajjajàre, un verbo del quale parliamo in questa stessa pagina e che significa affievolirsi, spegnersi lentamente. Ajjajàre, infatti, viene usato per indicare l'addormentarsi di un bimbo irrequieto che non voleva dormire e non stava fermo un secondo e che, finalmente, "si affievolisce", si calma e si addormenta. Per indicare, invece, un sonno pesante nel quale si ricade per un motiovo qualunque, su usa il verbo "chjiatràre" Mi nne 'ncàrricu! Gli antichi caccuresi, che non erano rozzi e volgari come i gerarchi o i militi fascisti e che non potevano prendersi le licenze di quell'impareggiabile "ceffo" di Cetto Laqualunque quando ci ripete che " I havo no dream ", usavano quest' espressione garbata per dire in pubblico "Me ne impipo" o "Me ne infischio" che dir si voglia. Letteralmente l'espressione significherebbe "Me ne incarico", ma il significato corretto è quello di "Non me ne importa niente".

Parliamo un po' di botanica passando in rassegna i nomi di alcune piante molto comuni nella nostra zona. Cominciamo da visciglia, nome con il quale si indica una quercia giovane. Questo sostantivo è presente con qualche leggera modifica anche in altri dialetti meridionali, come ad esempio il molisano (vesciglia). 'U carigliu è, invece, il cerro (quercus cerris), albero molto simile alla quercia. Carigliu è diventato poi sinonimo di giovanottone, gran pezzo di ragazzo ("Benerica para 'nu carigliu!")." Parente del carigliu è anche l'ilice (quercus ilex), meglio conosciuto come leccio. Il suo legno, difficile da lavorare e molto duro, veniva utilizzato per fabbricare manici per gli attrezzi (maruci) come picconi, zappe, accette o per le trottole (rrumuli). Un legno, invece inutilizzabile perché molle (frollu) è quello dell'auzu (alnus ribra), cioè l'ontano, molto diffuso nella nostra zona. Infine qualche cenno a un arbusto tipico della macchia mediterranea, 'u scinu, dal latino schinus, ovvero il lentischio, da non confondere con lo scinu frosciu, ossia il terebinto, pianta conosciuta e molto sfruttata da Greci e Egizianin che ne ricavano una resina, la Trementina di Chio.

Sciùnnere - Sciulicàre L'amico

Adolfo Barone, nel ricordarmi, molto opportunamente, un altro

significato del verbo "ventàre"

che avevo omesso di riportare nella riflessione precedente, richiama

la mia attenzione su altri due verbi, il primo più usato, l'altro

un po' meno, di cui parlerò a breve. Intanto, come segnala Adolfo,

è opportuno ricordare che "ventàre" significa anche

"farcela ancora", essere capaci, avere la forza e e

l'abilità di fare qualcosa. Nell'occasione voglio approfondire

ulteriormente la riflessione sui verbi ventàre e sbentàre quando

sono usati entrambi col significato di "far scoprire a

qualcuno che si possiede qualcosa", notizia che, per vari

motivi, sarebbe stato meglio restasse segreta. Nell'uso di

"sbentàre" al posto di "ventàre" si coglie una

sottile venatura di rimprovero per la "sventatezza" di chi

ha fatto trapelare il segreto per cui si potrebbe ipotizzare che il

verbo dialettale sbentàre e l'aggettivo italiano sventato possano

avere la stessa origine. Sbentàre, ventàre, abbentàre Questa volta parliamo di tre verbi che si somigliano un po', ma che indicano tre azioni diversissime. Il primo potremmo tradurlo forzatamente con l'italiano evaporare, ma il significato può anche essere quello di perdere il gas (ad esempio nel caso di una bibita gasata lasciata aperta), perdere l'odore, il sapore o altre caratteristiche organolettiche. Anche ventàre potrebbe essere tradotto forzatamente con appurare, ma l'esatto significato è un po' più difficile da spiegare. Praticamente significa farsi scoprire di essere in possesso di un oggetto, un utensile, un qualcosa che potrebbe servire ad altri che potrebbero chiederlo in prestito; da qui l'esortazione: " 'Un tu fare ventàre sinnò t' 'u circa' ". Abbentàre, invece, significa semplicemente riposarsi un po' dopo uno sforzo.

Pugliu Bellissimo questo aggettivo del nostro dialetto che significa soffice, morbido. Si dice generalmente che "è pugliu" un guanciale (cusjinu pugliu), una focaccia ('na pitta puglia) e qualsiasi altro oggetto che al tatto risulti molle, cedevole.

Quannu ‘u pecuraru ‘un vo’ ‘mmiare rìcia ca ‘un po’ trovare ‘a mazzola Damme pane ca vaiu alli vovi Tra

contadini

e pastori non è mai corso buon sangue. Gli allevatori e i

lavoratori della terra, nel corso dei secoli, ma soprattutto negli

ultimi due secoli, ebbero sempre interessi contrapposti che, almeno

nella nostra zona, portarono alla nascita di due schieramenti

politici: quello dei conservatori e quello dei progressisti. Gli

allevatori, infatti, avevano interesse a che le terre rimanessero

incolte per essere utilizzate come pascoli per i loro armenti,

mentre i contadini ne reclamavano l’assegnazione per poterle

coltivare, trasformarle e ricavarne un reddito che potesse

migliorare le loro condizioni di vita. Da questo scontro durato

decenni e che a Caccuri si acuì maggiormente a partire dal 1919,

non solo nacquero due schieramenti politici antesignani della destra

e della sinistra caccurese, ma anche due proverbi, probabilmente

opera di qualche contadino dal “cervello fino” come vuole la

tradizione che voleva stigmatizzare la presunta scarsa voglia di

lavorare degli allevatori. Imprecazioni Oggetto delle nostre odierne riflessioni sono alcune pittoresche esclamazioni un tempo molto usate e oggi quasi sconosciute forse anche per esorcizzare le situazioni negative che costringevano la gente a usarle, forse più semplicemente perché nessuno si preoccupa più di insegnarle ai figli. Se su' 'mpesati i muncibelli! Ecco

un'altra imprecazione che sta scomparendo dalla nostra "lingua

locale." Chi come me si avvia oramai a superare la soglia

fatidica che segna il confine tra la mezza età e la vecchiaia,

l'avrà sentita centinaia di volta, soprattutto in caso di

condizioni meteorologiche particolari, quando ci troviamo nei

turbini di vento, ma anche quando abbiamo a che fare con persone

adirate o esagitate. In essa si fa riferimento al Mongibello (Etna)

e alla sua capacità di provocare, attraverso le eruzioni, paura,

sconcerto, devastazioni. Mungibeddu, infatti, è il nome siciliano

del grande vulcano. Era usata soprattutto quando si raccontava della reazione inconsulta, spropositata di qualcuno ad un fatto, a una notizia, a una richiesta giudicata inaccettabile. "Cce rittu si me 'mprestava 100 euro. Petre levative! E' diventatu 'nu riavulu!" Fossa stata ura surda! E'

una sorta di maledizione per un comportamento, una decisone presa,

un fatto nel quale si è rimasti coinvolti che hanno provocato

spiacevoli conseguenze tanto da maledire il momento in cui l'evento

si è verificato. A

sentirlo questo anatema sembra di una violenza e di una cattiveria

inaudita, in realtà non è poi così malvagio e corrisponde, più o

meno al proverbio italiano " A nemico che fugge ponti

d'oro", a meno che non sia preceduto dalla frase "Te vo'

rumpere". 'U ciucciu 'ntra musica E'

una bellissima, ironica considerazione che oramai solo pochi

appassionati cultori del dialetto, tra i quali i miei

carissimi amici Salvatore Basile e Antonio Gaetano Lacaria,

conoscono. Tradotta liberamente significa "L'asino che si trova

nel bel mezzo di una orchestra" e si usa per definire una

persona che si trova in situazioni e contesti sconosciuti nei quali

non sa come muoversi o è costretta a parlare di cose che non

conosce. "Me

sentu cumu 'u ciucciu 'ntra musica."

'Nzurare

Visciottula

Ecco un altro sostantivo dialettale, fra l'altro molto diffuso nella regione, che rischia di sparire dal dizionario non tanto perché sostituito da sinonimi in lingua italiana, ma a causa della derattizzazione con sostanze chimiche e della pulizia più accurata degli ambienti nei quali viviamo. 'A visciottula, infatti, è una trappola per topi o ghiri che cattura l'animale vivo. E' una scatola di legno con una porticina che scorre in due guide come le serrande di una finestra La porta è attaccata all'estremità di un'asta a bilanciere. Il braccio della "bilancia" è tenuto in equilibrio da un gancetto al quale è attaccata l'esca (generalmente un bocconcino di formaggio pecorino) che ferma l'altra estremità. Il topo per mangiare il formaggio è costretto a raggiungere il fondo della visciottula. Addentando l'esca fa spostare il gancetto e l'altro braccio della bilancia pende di scatto dal lato della porticina che si chiude e imprigiona il roditore. Un'altra trappola per catturare gli uccelli vivi è la catrea (catrica in altre zone della regione, acciuolo o mastrillo in Campania, scargarella nelle Marche). La versione caccurese meno sofisticata era costituita da una foglia di fico d'india (paletta 'e ficu 'nniana) al centro della quale si ricavava una finestrella con una grata di legnetti. Uno di questi legnetti veniva appoggiato ad un piolo infisso nel terreno al quale veniva legata l'esca (un semino, un chicco di grano). Il tutto veniva collocato in equilibrio precario su una piccola buca scavata nel terreno nella quale era collocata l'esca. L'uccellino beccando il seme, faceva cadere il piolo che sorreggeva la pesante foglia che, cadendo sulla buca, lo imprigionava senza schiacciarlo. Toccu - Vallani - Zinnare Continuando le nostre riflessioni sulla lingua dei nostri padri ci soffermiamo oggi su due sostantivi e un verbo ancora in uso nella nostro dialetto, ma che, col tempo, potrebbero cadere nel dimenticatoio o essere sostituiti da vocaboli in lingua italiana se non addirittura in lingua inglese.

Jettare allu toccu Con questa espressione ancora in uso intendiamo riferirci alla conta, il "tocco", gioco, pare di origine toscana, che serve per individuare "a chi tocca" fare una certa cosa e che diventa poi la famosa "morra" ( in napoletano 'o tuocco) , il gioco fatto con la conta delle dita che corrisponde a quello del "padrone e sotto" con le carte. Nel gioco del tocco ci si dispone in cerchio e, a un segnale, ognuno presenta un certo numero di dita di un mano. Il capo gioco fa il totale delle dita mostrate e, partendo da uno dei giocatori in cerchio stabilito precedentemente, tocca uno per volta tutti i giocatori fino ad arrivare alla somma delle dita. L'ultimo giocatore toccato è quello che viene individuato. Vallani Zicu Ecco un avverbio praticamente sparito dal nostro dialetto e sostituito con l'italianizzato "pocu". Il suo significato è, infatti, poco. Un tempo era diffuso in tutto il Meridione, oggi è sempre più difficile trovarne traccia. Trocculiare - Tranganiare Ecco altri verbi che stanno scomparendo dal nostro dialetto sempre più sostituiti da verbi italianizzati. Entrambi si usano per indicare un qualcosa che non è ben fissato nella propria sede, che si muove, che non è saldo (ad esempio un dente che sta per cadere, la ruota di un carretto, una sedia che non è ben salda etc.) Scacàre Ancora un verbo oramai poco usato sostituito sempre più dall'italiano sbagliare. Lo si può tradurre con sbagliare, fare cilecca. Lo si adoperava molto nei giochi tipo rrùmmulu (trottola), sguiglia (lippa), quatràtu (campana) per indicare l'errore commesso che ti costringeva a passare la mano (ha scacàtu).

Ecco un altro verbo da segnalare al WWF prima che scompaia dal nostro lessico. Il significato è quello di affievolirsi, scemare, spegnersi lentamente. E' ancora usato, oltre che a Caccuri, anche in molti alti comuni calabresi della provincia di Catanzaro. Vataliare Questo bellissimo verbo arcaico può avere diversi significati, almeno nel dialetto caccurese. Generalmente viene usato per indicare le lallazioni dei bambini, la capacità di cominciare ad articolare i suoni di cui dà sfoggio verso i 6-7 mesi, ma può significare anche sbraitare, protestare, sbavare, protestare senza motivo e senza senso.

Questa volta più che proporvi una riflessione sul dialetto voglio rimediare ad una omissione. Nei giorni scorsi il mio amico Tonino Rugiero mi ha fatto opportunamente notare che nel dizionario del dialetto non erano riportati i nomi di due notissime verdure selvatiche alle quali io, e forse molti altri caccuresi e calabresi nati qualche decennio prima del boom economico degli anni '60, dobbiamo tanto: laprista e cardella. La prima, dal latino rapistrum, è una rapa selvatica a foglia pelosa, mentre la seconda, dal nome scientifico sonchus asper è una pianta spinosa simile al cardo, ma molto più tenera le cui foglie, non solo sono commestibili, ma anche gustose. E' inutile precisare che queste due magnifiche verdure selvatiche abbondano nelle nostre campagne e che vale la pena consumare di tanto in tanto per riappropriarci degli antichi sapori della nostra terra.

E gapu 'un si 'ne mora', ma si 'ne male 'ncappa. Questa volta mi piace riportare questo antico proverbio caccurese che contiene una verità incontrovertibile. Chi si scandalizza per certi comportamenti del prossimo che ai suoi occhi appaiono degni di censura o per i guai che possono capitare agli altri ritenendo che magari se li siano cercati, farebbe bene a evitare critiche e censure perché prima o poi anch'egli si comporterà, anche involontariamente, allo stesso modo o sarà vittima degli stessi guai. Sburiare Sburiare è un interessante verbo del dialetto calabrese usato in diverse frasi e con diversi significati. Quello più comune è "svagare", distrarsi con qualcosa di piacevole per esempio per dimenticare un fatto spiacevole, per liberarsi da un'oppressione, anche per non sentire il dolore fisico (esempio mal di testa, mal di denti tc.) Esiste anche un curioso modo di dire riferito al sonno o meglio alla sonnolenza: "M'è sburiatu 'u sonnu", cioè "Mi è passata la sonnolenza" quasi come se fosse stata distratta da qualcosa di piacevole. Arrasellàre Arrasellàre è un verbo usato frequentemente nel nostro dialetto, ma, evidentemente, sconosciuto ad altri dialetti della Calabria o sottovalutato, tant'é che non si trova nei vari dizionari dialettali che è possibile anche consultare on line. Il significato del verbo, che deriva dal sostantivo rasella (cantuccio) è, appunto, mettere in un cantuccio. 'Nzippiatu Ecco

un altro bellissimo aggettivo del dialetto arcaico oramai

scarsamente usato e forse sconosciuto ai giovani. In italiano si

potrebbe tradurre con un termine volgaruccio, ma che rende

benissimo il senso: fighetto. Ma 'nzippiatu può significare anche

precisino, vanesio, vacuamente supponente. L'origine del termine mi

è sconosciuta; potrebbe forse derivare da "zippa", zeppa,

cuneo per indicare uno che sta su con le zeppe (''nzippatu) e la

"i" del dittongo servire a dare un significato

ironico all'aggettivo distinguendolo da 'nzippatu, ma queste sono

solo supposizioni. Anche questo aggettivo lo si sente sempre meno nel parlare quotidiano. Crettu si riferisce a qualcosa che non è ben cotto, che è rimasto al dente. Si dicono cretti, ad esempio, i fagioli o i ceci immangiabili perché mal cotti. Azzirpulàre

- Arripinnàre

Tricàre Tricare è un verbo ancora in uso nel nostro dialetto che deriva dal latino tricare, verbo che si rifà al sostantivo tricae - arum (fastidi, imbrogli, difficoltà ) e che perciò assume il significato di creare difficoltà, problemi che, a loro volta, possono generare un ritardo; da qui il significato di tardare. Tricare non è usato solo nel dialetto calabrese, ma anche in quello del Lazio (tricare) e in quello napoletano (tricà) Cupellu Con il sostantivo maschile cupellu nel nostro dialetto indichiamo l'arnia, ovvero la casa delle api. Esiste anche la versione femminile dello stesso sostantivo per definire una donna di facili costumi. Mi riesce difficile risalire all'etimologia del maschile, mentre, una volta assodato che 'ul cupellu è l'arnia, risulta più facile spiegarsi il significato della versione femminile. Evidentemente " 'a cupellu" è una donna capace di attirare gli uomini come uno sciame di api in un'arnia. 'Ngrizzulare Bellissimo questo verbo usato nell'espressione "Me 'ngrizzulano i carni" oppure "M'ha fattu 'ngrizzulare ' carni", che significano rispettivamente, con una traduzione non troppo letterale, "Ho la pelle d'oca" e "Mi hai fatto venire la pelle d'oca". Oggettivamente le due frasi in dialetto hanno un fascino particolare. Molto probabilmente l'origine di questo verbo è la stessa di quella della parola italiana grinza.

Chi vo' jettàre 'a giurgiulena A

volte capitava, da bambini, che, presi dall'ansia del gioco o

distratti da qualche evento o, semplicemente, per incontinenza

infantile, ci facessimo la pipì addosso. Quando le mamme se ne

accorgevano, mugugnando e imprecando, tralasciavano le faccende

domestiche che le impegnavano in quel momento e, armate

di santa pazienza, provvedevano a cambiarci. Allora tra le altre

imprecazioni, ve n0era una particolare: "Chi

vo' jettàre 'a giurgiulena."

Per molti anni non ho mai saputo che cosa fosse questa misteriosa

"giurgiulena" anche perché questo prezioso seme fra

l'altro ricchissimo di Omega 3, molto conosciuto nel basso jonio

catanzarese, non viene quasi mai adoperato nella nostra cucina e

nella nostra tradizione dolciaria. Si tratta, infatti, del sesamo

(sesamum indicum) con il quale, appunto nel basso jonio catanzarese

producono uno squisito dolce natalizio, 'u

cumpettu, da non

confondere col confetto così come lo conosciamo normalmente. Che

rapporto ci fosse tra il sesamo e la pipì non l'ho mai capito,

però qualcosa in più negli anni l'ho imparata. Verbo oramai poco usato che significa "riempire pari", ovvero fino all'orlo. Lo si usa quando si raccolgono prodotti o si versano liquidi in qualche recipiente per invitare chi compie l'0operazione a sfruttare il contenitore fino al limite (Es. parìnchjiere 'u saccu, parìnchjiere 'a casciotta, parìnchjiere 'u mpagliatu." Tiriu,