|

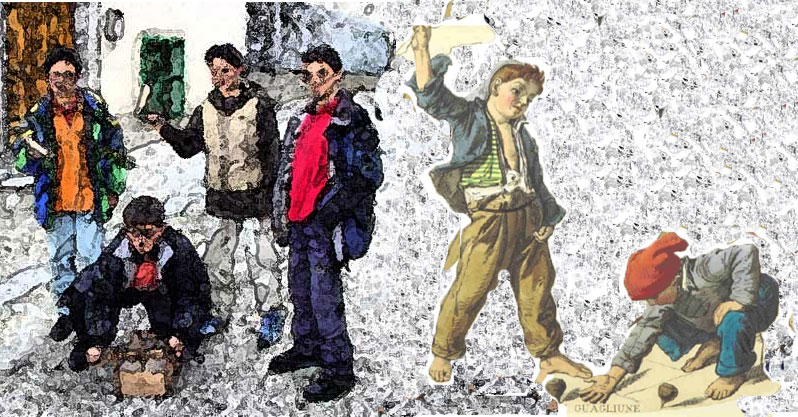

Giochi della nostra infanzia caccurese |

|

'A sgammia (Gioco del cappello) Questo gioco era molto praticato nei primi decenni del XX° secolo, anzi si può affermare, senza tema di smentita, che fosse il più praticato, fino a quando, a seguito di un paio di incidenti di una certa gravità, fu dismesso completamente. Consisteva nel prendere a calci il cappello, (che a quell'epoca, anche tra i fanciulli, era un indumento diffusissimo) del malcapitato di turno, fino a quando il proprietario non riusciva a strapparlo dai piedi degli altri giocatori. Quando ci riusciva, toccava a chi aveva sferrato l'ultimo calcio, evidentemente non bene assestato, mettere per terra il suo cappello e cercare, a sua volta, di recuperarlo più o meno intatto. Per stabilire a chi toccava "l'onore" di depositare a terra il primo cappello, si faceva la conta. Questo simpatico gioco, quando non ci scappava la frattura della tibia o del perone, procurava, evidentemente, molto lavoro ai cappellai, mestiere all'epoca molto praticato e ora scomparso, forse anche a causa della scomparsa della "sgammia". 'A sguìglia (La lippa)

'A sguglia era

una variante tutta caccurese del famoso gioco della lippa. Ne

esistevano due versioni: "a una sola ruota" e "alle

due ruote." Nella variante a una sola ruota si giocava in due o

tre. Si tracciava in terra un cerchio del diametro di un paio di

metri, si fissava un tetto di punti da totalizzare per vincere la

partita e si faceva la conta. Chi vinceva la conta aveva diritto di

battere per primo, allora si metteva nel cerchio, impugnava un

bastone ('a sguìglia) della lunghezza di una sessantina di

centimetri e con essa colpiva " 'u sguiglìnu" (la lippa),

un bastoncino di una ventina di centimetri appuntito alle due

estremità, spedendolo il più lontano possibile. L'altro

giocatore andava a raccoglierlo e, dal punto in cui era caduto, lo

rimandava verso il battitore cercando di farlo cadere all'interno

del cerchio. Se ci riusciva diventava a sua volta battitore

invertendo i ruoli con l'avversario. Il battitore, quando si vedeva

rimandato indietro " 'u sguiglìnu", cercava di colpirlo

al volo mandandolo il più lontano possibile. A questo punto, aveva

tre possibilità di incrementare ulteriormente il bottino di punti.

Allora colpiva con la "sguiglia" " 'u

sguglinu" su una delle due punte. " 'U sguglinu" si

sollevava di qualche centimetro e il battitore, al volo, lo colpiva

e lo allontanava ulteriormente dal cerchio. Questo, come già detto,

per tre volte, pronunciando, ogni volta queste parole:

"pizzu" per il primo colpo, "pane" per il

secondo e "sazizza" per il terzo. Allora valutava la

distanza tra " 'u sguiglinu" e il cerchio e calcolava

quante volte in questa distanza poteva essere contenuta la lunghezza

della "sguiglia." Poi chiedeva all'avversario"

"Me ne dai tot.?" intendendo, "secondo me ci

sono tot. sguiglie, mi dai tot punteggio?" Se

l'avversario si rendeva conto che la richiesta era congrua,

accettava, altrimenti chiedeva la verifica. Se dalla verifica

risultava che il numero dei punti richiesti superava la distanza, il

battitore perdeva e doveva cedere la battuta. Vinceva, ovviamente,

chi raggiungeva per primo il tetto di punti prefissato. 'U cannatellu (il barattolo)

" 'U

cannatellu" era una intelligente variante della famosa

"ammucciatella" (il nascondino), uno dei giochi più

praticati dall'infanzia di tutti i continenti, apportata dalla

geniale inventiva di un ragazzo caccurese che abitava al rione

Parte, nei primissimi anni '60. Ignoro, purtroppo, il nome di

questo intelligentissimo ragazzo che ora dovrebbe essere un

tranquillo sessantenne e che dovrebbe abitare nel Nord dell'Italia. Se

qualche lettore, o lo stesso interessato potesse fornirmi qualche

notizia in merito inviandomi una e mail, gliene sarei davvero grato. I buttuni (I bottoni)

Anche del gioco

dei bottoni esistevano due varianti: "allu vulu" e

"allu battu", ossia al volo o alla battuta. Quando si

giocava "allu vulu" tra due giocatori, ciascuno di loro

metteva in palio un certo numero di bottoni. Si stabiliva, per

conta, chi dovesse assumere per primo il ruolo di

scommettitore, mentre l'altro si metteva tra le mani chiuse a coppa

i bottoni, li agitava a mo' di bussolotti, e li lanciava per aria,

mentre lo scommettitore doveva pronunciare una parola del tipo

"testa o croce". Quando i bottoni toccavano terra, si

controllava il verso. Quelli del verso indovinati andavano allo

scommettitore, quelli del verso opposto toccavano al lanciatore,

dopo di che i ruoli si invertivano. A volte capitava che uno dei

bottoni cadesse un po' inclinato " 'mpernu" per cui

risultava assai difficile stabilire il verso e allora si producevano

interminabili discussioni che richiedevano anche autorevoli

arbitrati.

' U rrummulu (La trottola)

Prima di parlare

del gioco bisogna premettere che, per il 90%, i

"rrummuli" dei fanciulli caccuresi, erano fabbricati dagli

stessi, spesso mettendo a repentaglio le mani esposte,

pericolosamente, alle asce o alle raspe. Ma si trattava, quasi

sempre, di veri e propri gioielli. I migliori erano quelli di

"ilice" (elce, leccio), un legno molto duro che preservava

" ' u rumulu" dai danni di cui parleremo in seguito. Le

trottole che si compravano nei negozi, colorate e con la parte

inferiore rigata, venivano disprezzate dai ragazzi che le chiamano

spregiativamente "tavulonzi" (tavoloni, pezzi di legno

molliccio). Il gioco consisteva nel lanciare la trottola,

attorno alla quale si attorcigliava un lungo spago, cercando

di colpire con la punta, quella del malcapitato di turno che era

costretto a "parare", cioè a lasciare la propria trottola

per terra alla mercè degli spietati compagni. Ovviamente le punte

delle altre trottole lasciavano il segno, soprattutto se quella

"parata" era un "tavulonzo". Se non la si

colpiva direttamente, il lanciatore aveva la possibilità di

prendere sul palmo della mano la propria trottola mentre ancora

girava, accostarsi a quella "parata" e colpirla con la

propria ancora in movimento. Se il lanciatore non riusciva a colpire

la trottola direttamente o nemmeno con la sua prendendola sul

palmo della mano mentre ancora girava o, addirittura, non riusciva a

fare girare la propria, doveva rassegnarsi a "parare" a

sua volta "il suo rrummulu" e assistere ai generosi

tentativi di disintegrarglielo.

'U latru e la pecurella (Il ladro e la pecorella)

Questo gioco era

la disperazione dei nostri genitori, dal momento che si praticava,

generalmente, di notte, dopo le otto di sera, nelle buie periferie,

se non addirittura nelle campagne attorno al rione

Croci, da gruppi di ragazzi divisi in due squadre: i ladri e i

carabinieri. I ladri "catturavano" una pecorella, di

solito uno dei ragazzi più giovani, e se la portavano via, mentre i

carabinieri si davano alla caccia nel tentativo di catturarli e

liberare l'ostaggio. Ovviamente, all'inizio, i carabinieri dovevano

dare qualche minuto di tempo ai ladri per permettere loro di

involarsi; poi cominciavano le ricerche che, spesso, si protraevano

per delle ore, portando lo scompiglio tra le famiglie che non

vedevano rientrare a casa i figli ad un'ora decente. Non era raro il

caso in cui i ladri e la pecorella, vigliaccamente, vinti dal sonno

o dalla noia, se ne tornavano di soppiatto a casa e se ne andavano a

letto, senza "costituirsi" ai poveri carabinieri che

continuavano a cercarli inutilmente per ore e che, per sovrapprezzo,

al ritorno a casa, si buscavano gli scappellotti dei padri

inferociti.

|